読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

第66講:知識創造理論に基づく ODAプロジェクトの実施 その2

講話者:石井明男*

コーディネーター 地田 修一

5月29日に,2025年春の研究討論会((一社)廃棄物資源循環学会主催)において,「知識創造理論に基づくODAプロジェクトの実施」という内容で政策研究大学院大学,松永正英氏による話題提供のご講演が行われた。

松永正英氏はJICAにおかれても長くODAのご経験があり,そのご講演内容は示唆に富んでいた。

第65講から第68講,4回に分けて講演要旨を報告する。

第65講では政府開発援助(ODA)の動向について紹介した。

ご講演の項目を以下に示す。

1 政府開発援助(ODA)

2 知識創造理論

3 知識創造のプロセスと「日本型開発協力とソーシャルイノベーション」

4 ダッカ廃棄物管理事業を見るとどういうことが分かるか

5 現地との共感と信頼関係を深め,暗黙知を深く共有していくこと

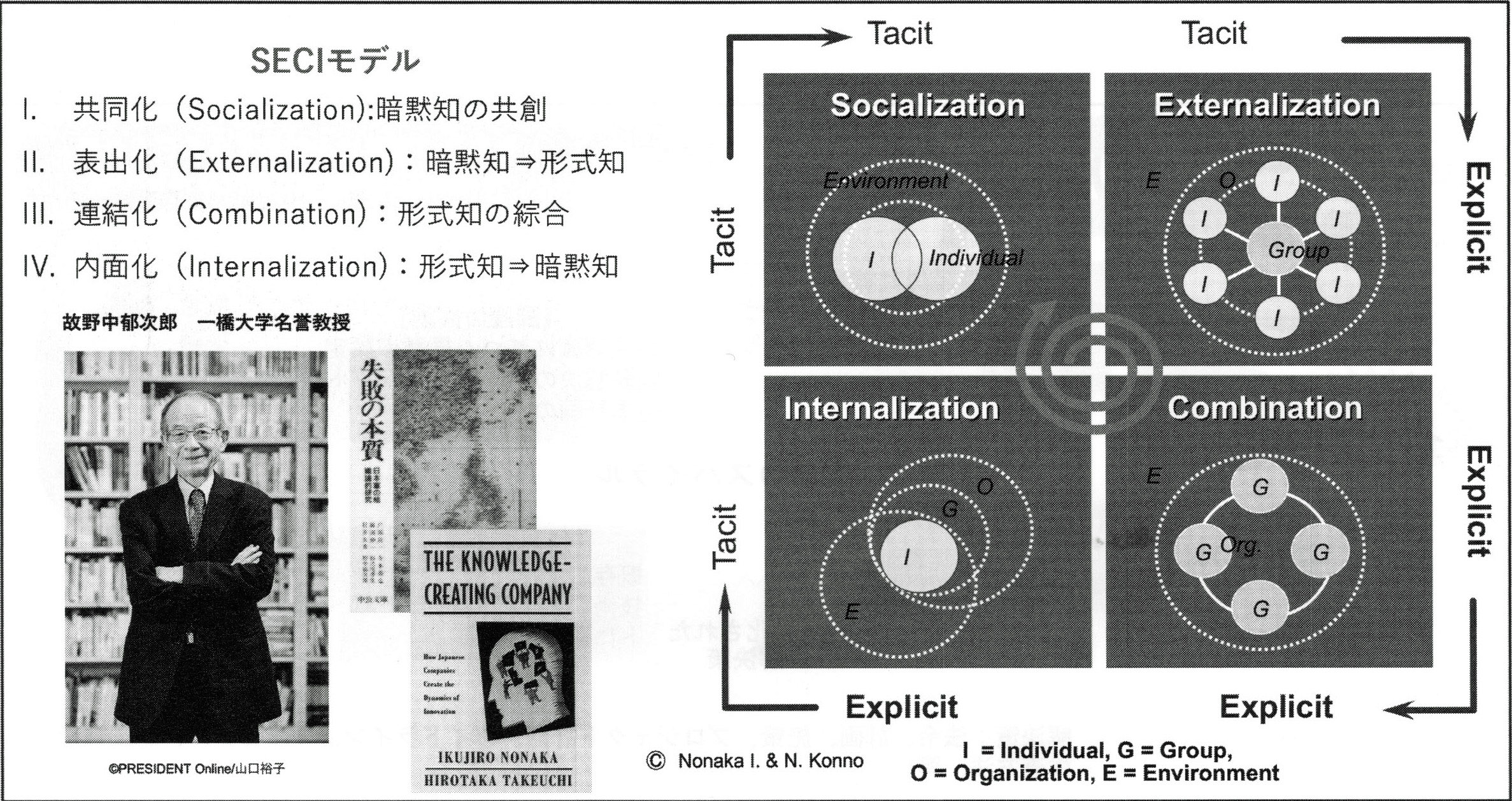

2 知識創造理論

これは大体20年ぐらい前からご指導いただいているのですが,野中郁次郎先生は日本国内では「失敗の本質」という本の著者として広く知られていますけれども,実は日本よりも世界的に評価されている方で,「知識創造理論」というマネジメント理論を生み出されて,それが世界的なナレッジマネジメントブームを1990年代に起こしまして,いろんな面で今でも先生は世界的な経営学者として尊敬されています。

図 社会的課題解決の枠組み:知識創造理論(Knowledge Creation Theory)

日本ではその面はあまり知られていないのですが,先生がやられたことは,SECIモデルというある意味で日本人が当たり前と考えているようなことをモデル化して西洋人にも分かるようにしたわけです。その核心は「暗黙知と形式知の関係を普遍的なモデルとして示した」ことにあります。形式知は皆さんもご存知のように文章化されて説明し得る知識ですね。

例えば代表的には「概念」とか「理論」とかということになるわけですけれども,暗黙知は言葉で説明できないものです。直感的に得られるもの,主観的なもの。そういう直感とか主観とか,そういった現場の知,概念,理論,計画にうまく転換されていって,さらにそれがまた現場の暗黙知に変えられていく。

このプロセスがぐるぐる回ることによって,かつての日本企業は非常にイノベーディブであり,生産性が高かったということを説明したもので,世界的にこういう考え方は今までなかったということで,非常に大きな影響を与えました。

西洋では暗黙知というのは知識とみなされていなかった,というところがございまして,それがないとイノベーションは起きませんよということを説明した理論でございます。

答えを先に言うと,石井さんの取り組みはこの「暗黙知を見事に形式化された」ということです。そこが他のアプローチと違っていて,大きな結果が出たんだと考えております。それで知識創造理論という,創造される知識としてはここにございますように今申し上げました。

形式知と暗黙知,それにさらに加えて「普遍的な知識と固有の知識」,大学で教えているようなことは,みんな普遍的な知識ですけれども,肝心なのは固有の知識で,特に固有の暗黙知というのがイノベーションの源泉であるということでございます。

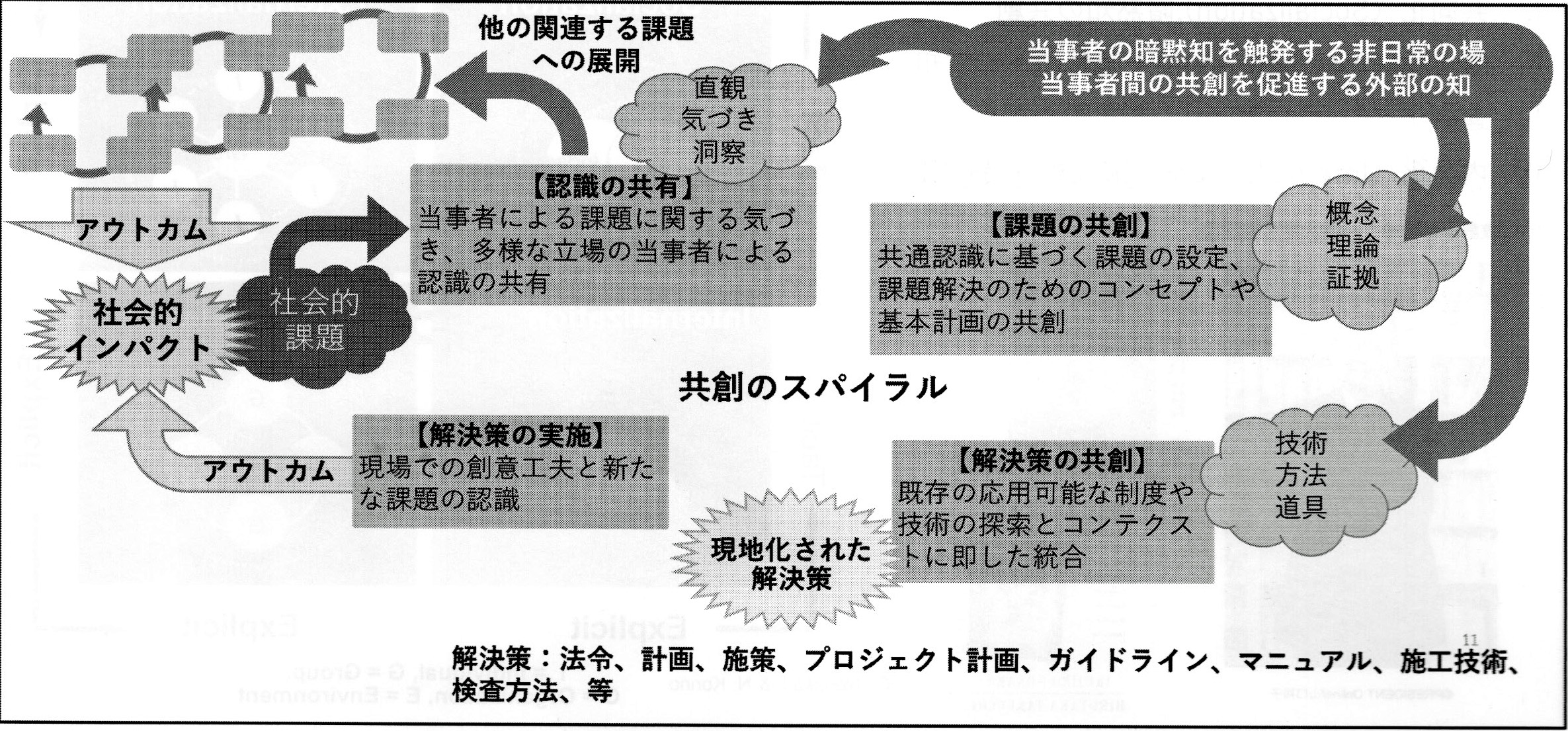

これは今,雑白に申し上げたことを図式化したものですけれども,直感,気づき,考察といった認識が関係者の間で共有されて,そこから課題が生み出されて解決策が作られて,それがまた現場で実践される中で,新たな直感,気づき,洞察が出てくると,これがぐるぐる回ることによって社会的な変化が加速的に進みますというロジックです。

図 開発・社会変容のダイナミクスのロジック

ですので,これは開発だけじゃなくて日本にも当てはまるということで,日本でも野中先生の理論は,地域おこしや社会的な課題解決,ソーシャルイノベーションに広く使われるようになっているということです。

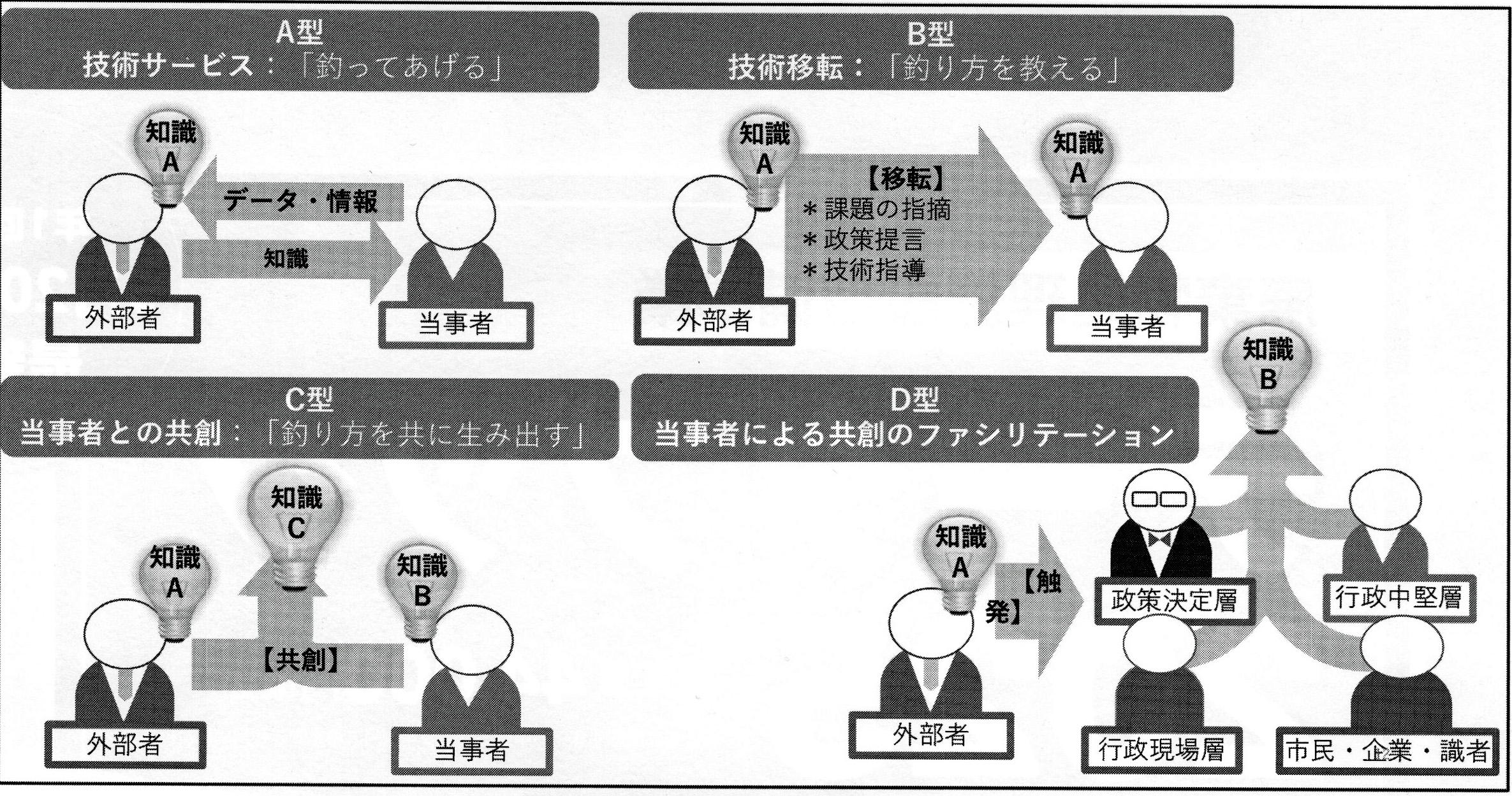

これはそこに石井さんのような外部者がどのように関与するか,日本でも自治体が地域おこしする際に,コンサルタントさんや大学の先生にお願いすることがあると思うのですが,そういった場合,外部から介入する人がどのように関わるか,ということですけれども,A型が技術を提供して課題を解決してあげるという古典的なパターンで,B型がこれは援助における古典的なパターンで,釣り方を教えてあげるという技術移転でございますが,このA型B型は今まで機能しなかったということで,C型で一緒になって作る。これは石井さんがやられたアプローチですね。あと,D型は当事者たちが作ることを横から側面的に助けてあげる,ということでございます。これは,特に日本の自治体では求められているインターベンションの方なんだろうと思います。

図 外部者の関与のパターン

3 知識創造のプロセスと「日本型開発協力とソーシャルイノベーション」

それでこの知識創造理論に基づいて「日本型開発協力とソーシャルイノベーション」という本では,大きな社会的変化を導き出したという7つの事業を研究グループでは分析してみました。ここに挙げている7つの事業で,バングラディッシュ・ダッカ・廃棄物管理事業はそのうちの1つでございます。

そこで分かったのは,やはり,知識創造のプロセスというのが極めて鍵になってきて,それがステークホルダーのエンゲージメントと自律的な行動につながっていくとともに,それを引っ張っている行政組織やNPOの組織開発が組織としての課題解決力が高まっているという3つの変化が連鎖的に進むということが分かったということでございます。

以上がODAと知識創造理論の概略の説明でございまして,この知識創造理論で「4 ダッカ廃棄物管理事業を見るとどういうことが分かるか」についての説明に移りたいと思います。(つづく)

※元東京都清掃局,元ダッカ廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元スーザン国ハルツーム州廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元パレスチナ廃棄物管理能力強化プロジェクトフェーズⅡ総括,現東洋大学大学院博士後期課程,元南スーダンジュバ市廃棄物処理事業強化プロジェクト総括