読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

バングラデシュダッカ市で開催された「バングラデシュ廃棄物セミナー」について

第62講:バングラデッシュの制度や社会に適応しながら,プロジェクトの自助努力によって自立発展の支援の記録 その4

講話者:石井明男*

コーディネーター 地田 修一

ダッカ廃棄物処理改善技術協力プロジェクトが完了し,その後10年間の活動として制度改革の実施や,実施に伴う市役所の慣習変化,市民や社会慣習の変化について,実際に体験したダッカ市職員に感じたままを今回のセミナーで発表してもらった。

しかし,活動は共同作業で実施し,現地活動中,活動後にダッカ市職員が語ったことを筆者が記録したメモを改めて見ると12月の発表内容はまだまだ不十分で,メモをもとに前回まとめを行った。特に彼らの記憶の残ることは体験に基づく具体的な体験談であった。プロジェクトではOJTを中心に実施してきた結果であると思える。

1 OJT研修で基本にしたこと

(1)講師が生徒の前に立ち授業をする形式で技術を伝える,学校形式も何度も試みたが効果があがらなかったので,効果が上がる研修をチーム内で模索した。

チーム内で議論を重ねた結果,授業形式ではなく,OJT(実体験)を通して技術を伝えることを目指すことになった。試行錯誤で以下の方法にたどり着いた。

第1段階 OJTで行なった研修の効果をどう評価するかが問題であった。OJTの目的は研修により記憶の中で様々な暗黙知を醸成することにあったのでOJTの効果,すなわち暗黙知の醸成の程度が分かる必要があるのだが,これは本人と会話したり,いろいろ聞きながら確かめ,本人の挙動や話している内容で判断した。分かってきたと判断できたら,次の段階に移った。

第2段階 その得られた暗黙知を当初からプロジェクトで構想していた「分散型管理」構想と融合させることを考えた。

そして,OJTで経験を暗黙知化したことを,従来から構想していた分散型管理(WBA)の仮説を概念していた。OJT(実戦)の記憶を融合させるというプロセスを踏んでWBAを理論化した。

第3段階 次の段階でWBAの実践形式であるWBA1,WBA2,WBA3,WBA4という実践形式を理論化した。

第4段階 このWBA1,WBA2,WBA3,WBA4を再び暗黙知のフィールドで実践するという手順を踏んだ。

まとめると

① 実践に基づくOJTは「暗黙知」を醸成することになる。

また

② 効果を上げるOJTの構造(組み合せ)は,研修実施のタイミングが重要であった。

改めて自助努力で自立発展できる力を清掃監督員,技術職員,清掃員が身に着ける研修という視点から体験に基づく能力,技術力を身に着けて実践できるということになる。

前回のヒアリングの結果を見ると

● 廃棄物管理局職員が,自らの体験で,強く記憶に残っていることに廃棄物管理事務所の用地選定で住民説明会を開き,住民に承認してもらったプロセスが多くの清掃監督員の記憶に残っているということが分かった。特に用地取得の困難さが記憶に残っているようであった。

● 住民説明会で,住民の前で意見を述べることは清掃監督員の立場では今までなかったことだが,プロジェクトで実施した住民説明会,廃棄物管理事務所の開所式など清掃監督員が活動の矢面に立ったことで意見を述べる機会が得られ,意見を述べる力が付いたということを職員が言っていた。

● 廃棄物管理事務所後に定期的に開催する住民説明会も住民と議論する機会ができて住民対応のスキルが付いたという。

このように実践形式で清掃監督員が学んだことは我々が望んでいることを学んでくれていることだが,どのように評価するかはわからない。

多くの活動をカウンターパートと共同で実施した。体験したことは一連のOJTで伝えたいことを最終的にはカバーしている。

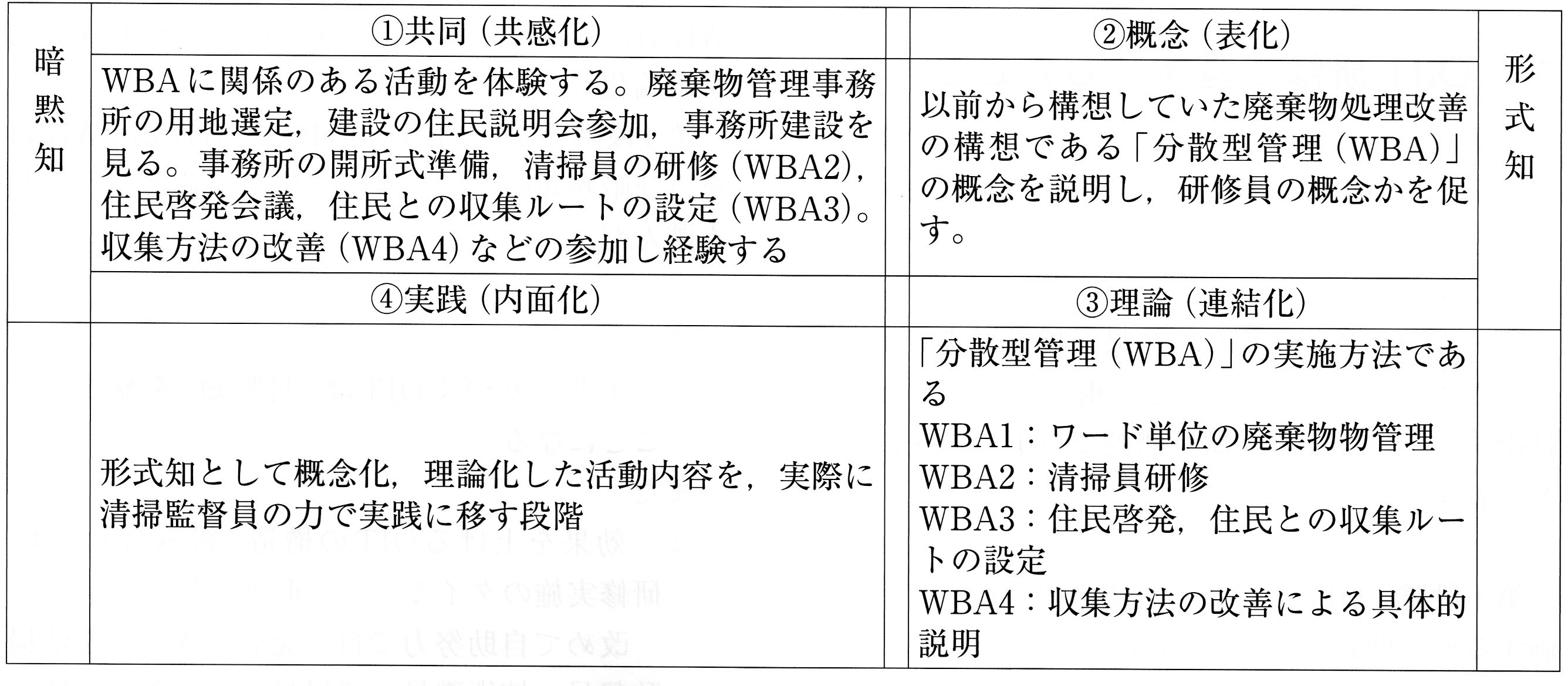

ダッカで行った研修を形式的に知識創造理論のSECIモデルの説明図を便宜的に利用して以下に整理するがSECIとが対応していない。

WBAの導入時に行った研修のプロセスの構造を以下に説明する。

① 共同(共感化) まず活動で体験して活動のイメージ(暗黙知)で蓄積する。

具体的には

Ⅰ 廃棄物管理事務所長になり,担当ワード清掃事業を管理するときに記憶に残ること

Ⅱ 廃棄物管理事務所長になり感じたこと,経験したこと

Ⅲ 廃棄物管理事務所長になって感じたこと,経験したこと

などがこれに当たる。

ここで様々な体験をしていたことにより次にWBAの理解が具体的になる。

② 概念(表出化) ここで,ダッカ市の廃棄物管理の分散化の組織構造をWBAの形にすることついて具体的な図を利用して説明をする。

③ 理論(連結化) ここでWBA1,WBA2,WBA3,WBA4の構造を説明する。

④ 実践(内面化)具体的な概念を把握して現場で実践する。

表1分散管理であるWBA導入のための研修工程図

本講の終わりに

経験をもとに研修をまとめた。まとめは知識創造理論のSECIモデルを借用し,クリーンダッカプロジェクトで行った研修について記述した。実施した研修すべてを記述できなかったが。前講でヒアリングした結果をもとに分散型管理をどのように定着させてきたかを断片的ではあるが記述した。

研修の結果,分散型管理という大改革が実施され,現在ではダッカ市に定着していった。

次回は,プロジェクト活動を通じて起こる変化,事実を正確に現場に伝えることを重視した活動について示す。

参考文献

1 石井明男,眞田明子著 クリーンダッカプロジェクト 2017 佐伯印刷

2 野中郁次郎編著 日本型開発協力とソーシャルイノベーション 2024 千倉書房

3 石井明男 バングラデシュで行われた「バングラデシュ廃棄物セミナー」について バングラデッシュの制度や社会に適応しながら,プロジェクトの自助努によって自立発展の 支援の記録 その3 都市と廃棄物Vol.55.No.5 2025

※元東京都清掃局,元ダッカ廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元スーザン国ハルツーム州廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元パレスチナ廃棄物管理能力強化プロジェクトフェーズⅡ総括,現東洋大学大学院博士後期課程,元南スーダンジュバ市廃棄物処理事業強化プロジェクト総括