読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

バングラデシュダッカ市で開催された「バングラデシュ廃棄物セミナー」について

第60講:バングラデシュの制度や社会に適応しながら,自助努力によって自立発展の支援実施の記録 その2

講話者:石井明男*

コーディネーター 地田 修一

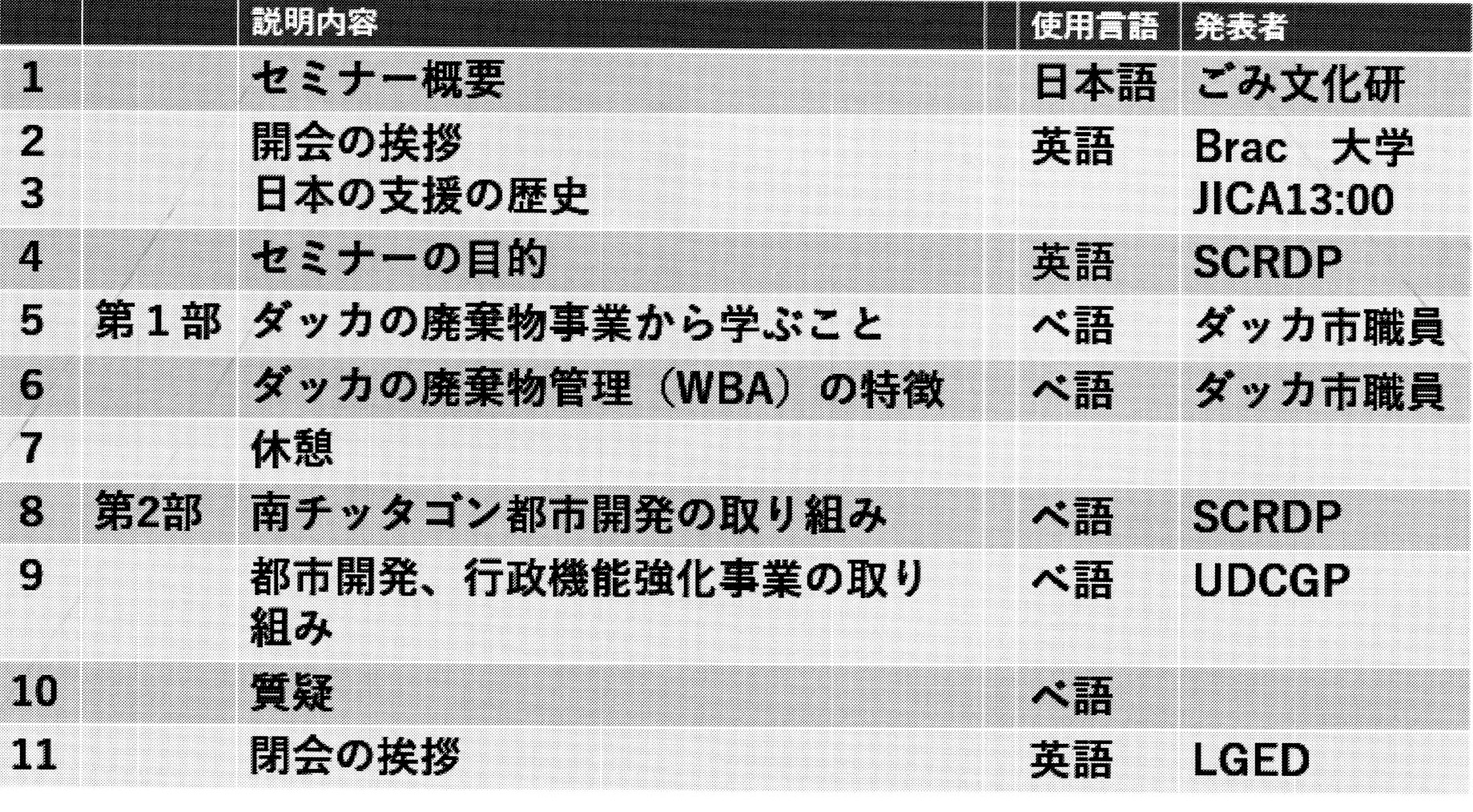

改めてセミナーのプログラムを再掲する。

セミナーではプロジェクトを実施した後,約10年間でどのようにダッカ市の廃棄物処理や職員の改善への取り組みによる自立発展が行われていったかを,バングラデシュサイドから語ってもらうのが目的である。そのため,日本人による発表ではなくダッカ市職員,現地の方々の発表になった。

第1部は,日本で実施したダッカ廃棄物改善技術協力プロジェクトが終了後,10年間の変化をダッカ市役所職員に,第2部では,南部チッタゴン都市開発プロジェクトの廃棄物改善部門の活動を現在実施している現地コンサルタントによりダッカの知見を利用した活動を発表してもらった。

第1部

JICA技術協力プロジェクトは2003年から2013年までダッカ市廃棄物処理改善に取り組んだが,ダッカ市の職員,ダッカ市民はプロジェクト終了後の10年の変化をどのように受け入れていったかについて,

① ダッカ市職員は実際にどのように実感し,受け入れていったかを話してもらった。収集車両の管理運営は運輸局の専権事項であったが,プロジェクトはワード36とワード78で収集改善の指導をはじめた結果,両ワードでは収集車両の配車方法が次のように少しずつ変わった。ダッカ市役所運輸局の収集車両の配車の変更の説明をしたが,運輸局は同意しなかった。次に地域の住民説明会で収集は今でいう「定時定点収集」の導入の説明をしたが住民はやってみたいということであった。収集員への説明を行ったが,同時に収集員に直接ごみに手をふれない衛生的な収集方法の導入説明と,さらに安全具としてマスクと手袋を収集に使用する説明を行ったところ,清掃員は同意した。関係者全てから同意をとれなかったが,収集地域を選び定時定点収集を始めた。

このような説明方法を清掃監督員は学び,WBAを通じてダッカ市ほぼ全域で普及し,拡大した。

開始した収集作業は衛生的で安全であるので清掃員には好まれたし,市民にも好まれたと思う。収集車両管理は廃棄物管理局が行うようになっていった市役所の中で清掃事業の地位が上がっていき,予算も増えた。

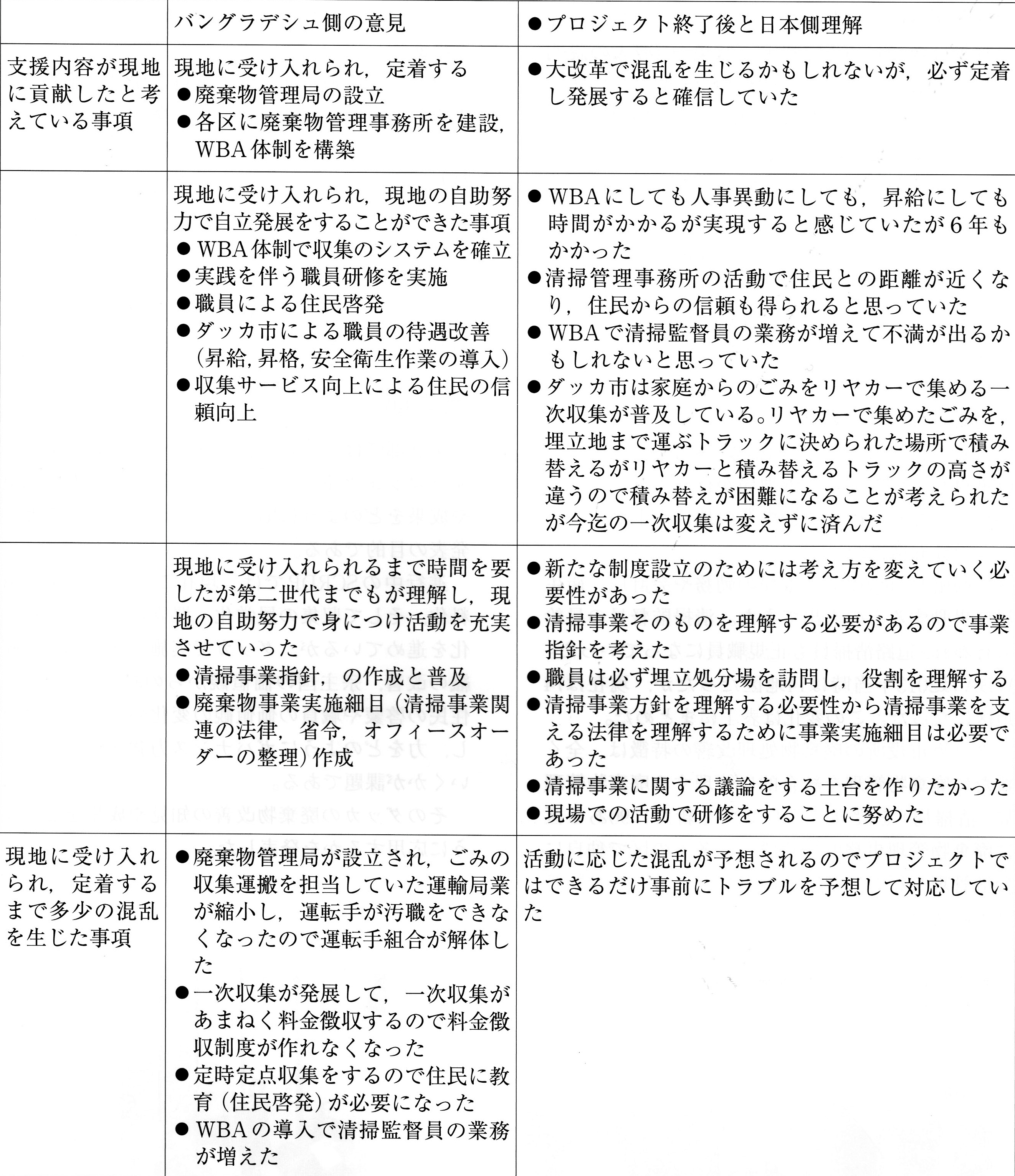

清掃監督員の中で,本局の勤務や会計局,衛生局に異動するものも出てきた。清掃監督員の昇給も行われ,道路清掃員も正規職員になっていった。WBAは2013年当時は14地区だったが,現在は74地区になった。この変化は表1にまとめた。

ダッカ市役所の廃棄物処理改善の特徴は,全く新たに廃棄物管理を統合的に管理する廃棄物管理局(清掃局)を設立,そして全く新たに90ある区に廃棄物管理事務所を建設し,各々の区で独自に分散管理を行い,各区で職員教育により廃棄物管理事務所長の育成,地域分散管理を実現した。各区で住民啓発を実施し,住民の積極的参加による住民参加型ごみ収集,定時定点収集を実施したことにある。

すべての活動をダッカ市職員と住民の能力を引き出し,協働で推進させて自立発展させるためである。SCRDOでも農村部役所の職員や住民が納得して行うためには,本当に理解するまでの説明が必要であり,自分の力で行うために教育も必要ということであった。そのための合同会議を設定して進めているとのことで,順調に進められているということであった。様々なことが,その後で行われるということであった。

第2部

第2部では,現在進行中の南チッタゴン都市開発プロジェクト(SCRDP)に,そのダッカの知見や成果をどのように応用させるかを考えることが発表の目的である。

進行中のSCRDPでは,現在ごみ収集料金の有料化,そして収集の民営化,埋立地の管理の民営化を進めているが,ダッカで実施した法制度,組織の改善,宗主国の価値観からの脱却の必要性,住民の啓蒙や職員の価値観の変化の必要性を理解し,力をどのようにガバナンス力強化につなげていくかが課題である。

そのダッカの廃棄物改善の知見や成果をどのように応用するかを発表した。

セミナー参加者と記念撮影

ダッカ市職員の発表の様子

表1JICA技術協力プロジェクト完了後の10年の変化のまとめ

本稿の終わりに

ダッカ廃棄物処理改善プロジェクトが終わり,その後10年間の変化をまとめて発表を行った。

プロジェクトの効果を知る上で重要であるが,今までもこのような調査はないように思う。経済的効果も重要だが,社会的影響を広くとらえた発表になっていた。

ダッカのプロジェクトでは大都市の廃棄物管理には分散型管理が効果を上げていることが分かるが,分散型管理で,同時に地域の住民啓発も行って効果を上げていることも分かった。

また,ダッカの廃棄物管理の特徴は職員にも,住民にも日常的に納得いくまで説明していることであり,この独特の廃棄物管理事務所に職員と住民が集まって専門家を中心に互いに啓発する習慣ができたことも特徴である。

今回の発表は貴重な意見が多々あるが,もう一度このような情報を得るために別のチャンスを作りたいと思う。

次回はバングラデシュサイドが感じたプロジェクトの難しさや日本人がどのように取り組んだかが勉強になったという素直な感想をまとめたい。

参考文献

1 石井明男,眞田明子クリーンダッカ/プロジェクト ゴミ問題への取り組みがもたらした社会変容の記録JICAプロジェクトヒストリィ 佐伯印刷 2017

2 野中郁次郎編著 日本型開発協力とソーシャルイノベーション 千倉書房 2024

※元東京都清掃局,元ダッカ廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元スーザン国ハルツーム州廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元パレスチナ廃棄物管理能力強化プロジェクトフェーズⅡ総括,現東洋大学大学院博士後期課程,元南スーダンジュバ市廃棄物処理事業強化プロジェクト総括