読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

廃棄物分野の海外技術協力である「クリーンダッカ・プロジェクト」に携わって

第58講:クリーンダッカプロジェクトについての考察と知識創造理論 その2

講話者:石井明男*

コーディネーター 地田 修一

講話者:石井明男*

1 クリーンダッカ・プロジェクトで行ったソフトコンポーネントについて知識創造理論の視点から考える

日本型開発協力とソーシャルイノベーションで研究材料として取り上げている7つのODAプロジェクトで,創造的知識理論に基づいて新しい価値を見出している第1章に取りあげた「メガシティのごみ問題を解決に導いた日本の経験 クリーンダッカ・プロジェクト」については,プロジェクトの特徴を創造的知識理論の視点から以下の5項目のポイントから解説している。

5項目の視点は,組織的知的創造理論の分類項目であり,この5項目分類を使って試みたクリーンダッカ・プロジェクトで行ったソフトコンポーネントを整理してみたい。

まず,日本型開発協力とソーシャルイノベーションの終章で示されるように組織的知的創造理論で導かれる結論は,

・ 組織的知識創造プロセスであること

・ プロセスがスパイラルアップする日本型開発協力であること

・ 知識創造理論の根底にある人間観の確認の必要

・ 日本型開発協力モデルのクリエイティブルーティンであること

である。

組織的知的創造理論にクリーンダッカ・プロジェクトの活動がどのように適合するかを判断する基準を日本型開発協力とソーシャルイノベーションにある以下の5項目のどれに属するかを考えることにした。

① 現状を関係性で捉えて,連鎖的変化を誘発する焦点を見出す

② 様々な立場の当事者の共同を促進する

③ ミドルの潜在能力引き出す自律分散型の組織を作る

④ 新しい意味付けしマインドセットの転換を促す

⑤ 様々な知を結びつけてイノベーションを起こす

2 組織的知的創造理論からのプロジェクト活動実現のために実施したソフトコンポーネントの評価

試みにプロジェクト活動実現のために実施したソフトコンポーネント活動の評価をしてみる。

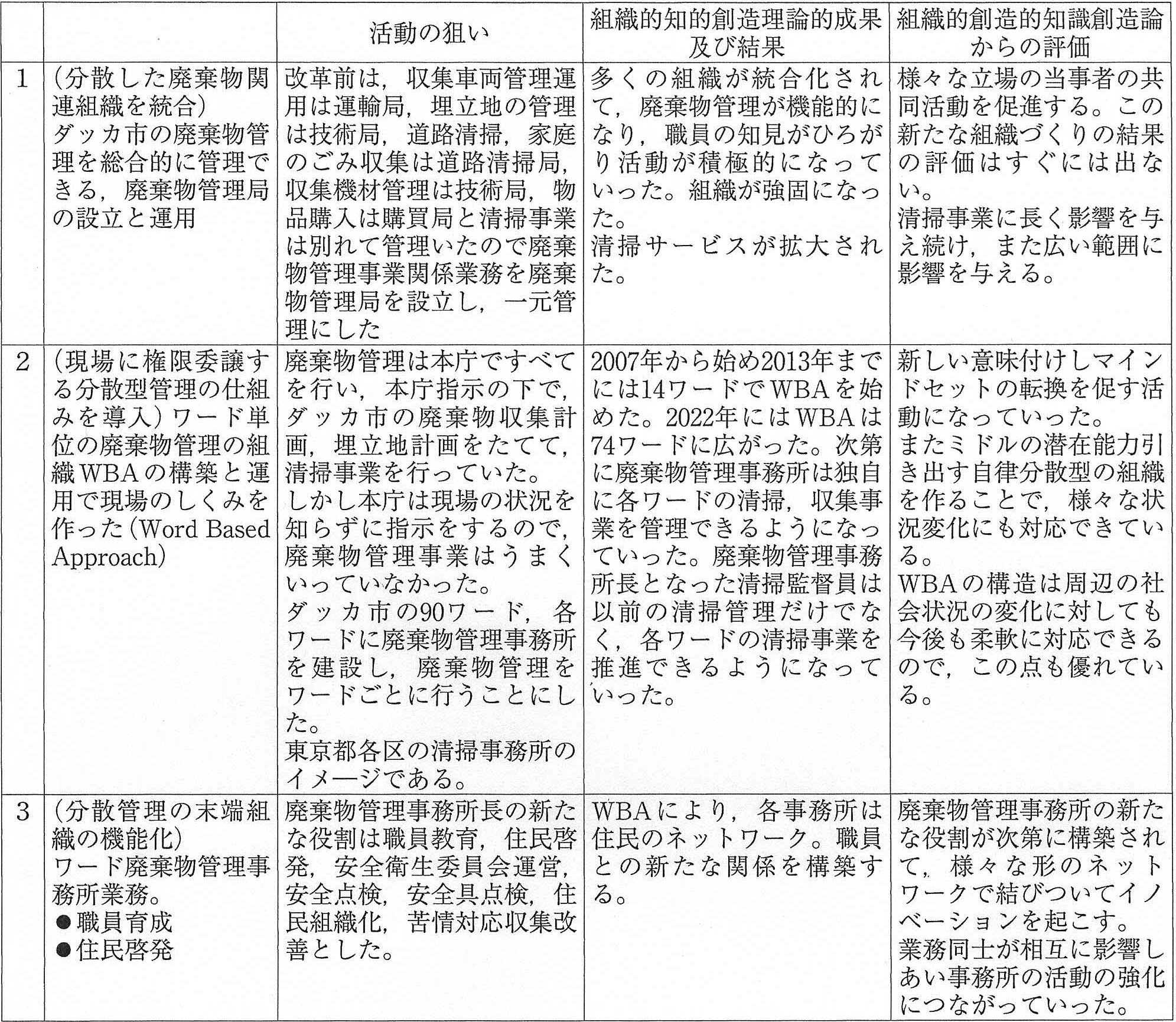

表1組織的知的創造理論からのソフトコンポーネント活動の評価

分散型管理の中核をなす地区廃棄物管理事務所

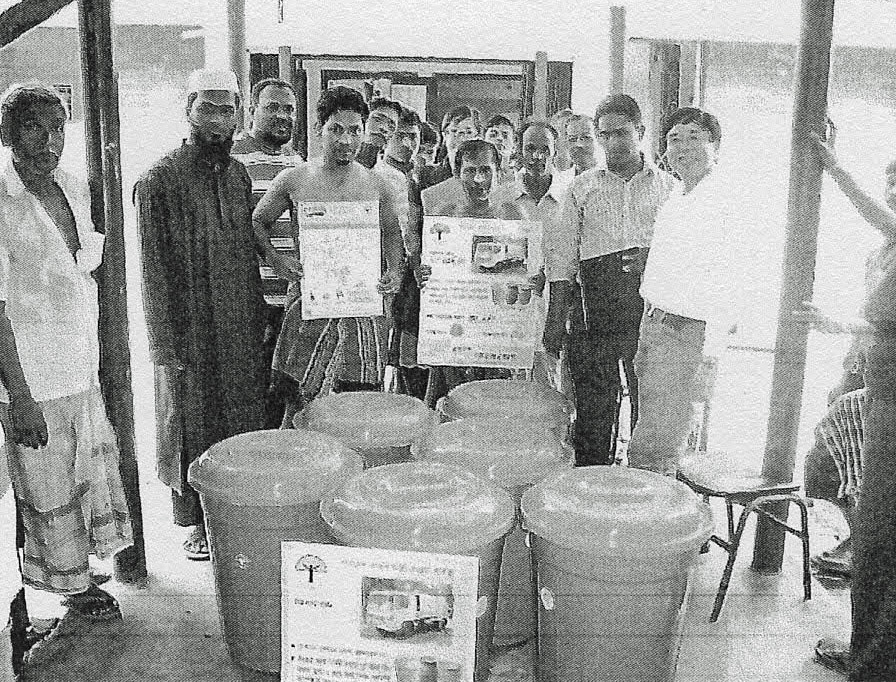

住民に収集車両を見せて住民啓発を行う

廃棄物管理事務所での住民啓発の様子

地域の収集改善をするために地域住民に現地説明を実施している様子

本稿の終わりに

クリーンダッカ・プロジェクトで行ったソフトコンポーネントをこれからいくつか挙げて自立発展性や自助努力による成長について考えてみる。

今回は3つのソフトコンポーネント例を考え導入した経緯を説明する。組織的知識創造プロセスでは複数のステークホルダーが共同で行うことで効果を発揮させることを説明しているが以下のような段階的整備が必要である。

①分散した廃棄物関連組織を統合するだけでは,比較的静的な統合である

②現場に権限委譲する分散型管理の仕組みの考え方の導入準備をする

③分散管理の末端組織の機能化をさせる

ステークホルダーが共同で活動することで,新たな知識創造を生み出すことが示されるが,③分散管理の末端組織の機能化させるためには①②が必要である。クリーンダッカ・プロジェクトで明らかになったが各々のソフトコンポーネントの役割があるのである。

①分散した廃棄物関連組織を統合は,複数の組織の統合をするが統合後はダイナミックな動きを起こさないことを期待した。

②現場に権限委譲する分散型管理の仕組みを導入は,中央集権から分散管理になり,組織の価値観が変わっていけることを浸透させることが目的になる。

この時点ではまだ変化がおこらない。

③分散管理の末端組織の機能化は①②の準備で末端組織内に住民啓発,職員啓発,収集改善などの能動的な活動があり,2つの活動を同時に常時遂行した結果,①②が土台になり,立体的な組織的知識創造の形になっていった。

この①②③の活動の組合せという条件下,ステークホルダーの共同の活動が推進された結果,相互作用が起こる中で,新たなネットワークが生じ,自己組織化の動的活動が生まれていることがわかった。

次号に続く

※元東京都清掃局,元ダッカ廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元スーザン国ハルツーム州廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元パレスチナ廃棄物管理能力強化プロジェクトフェーズⅡ総括,現東洋大学大学院博士後期課程,元南スーダンジュバ市廃棄物処理事業強化プロジェクト総括