読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

廃棄物分野の海外技術協力である「クリーンダッカ・プロジェクト」に携わって

第57講:クリーンダッカプロジェクトについての考察と知識創造理論 その1

講話者:石井明男*

コーディネーター 地田 修一

講話者:石井明男*

前回の第56講で「日本型開発協力とソーシャルイノベーション」の本の概要をご紹介した。

本書の特徴は知的創造理論の視点から7つのODAプロジェクトについてプロジェクトの進展の過程を研究し,従来の視点とは異なる新たな価値をプロジェクトに見出している。

これまでに連載した,クリーンダッカプロジェクトについての従来のプロジェクトの見る視点(ものの見方)の考察と知識創造理論で研究された結果を比較してみたい。

これまでの本連載を記述内容で大きく分けると,

第1講から20講では,現在遂行されているクリーンダッカプロジェクトについての活動の解説をしている。例えば権限委譲についての考え方,労務の安全衛生の考え方,コンセンサスをとった清掃事業指針の作成と意味,法律に基づいた清掃事業実施細目と法律の関係,行政体の中の技術職員の役割,パイロットプロジェクトの果たす役割,収集のもたらす社会的効果,マスタープランの作り方などを記述している。

第21講から第30講では,スーダン国での連邦国家での中央政府の組織の作り方,州政府の清掃事業の取り組みと組織構築,収集改善,遊牧民が大半を占めるパレスチナ自治区での清掃組合を構築,広域的に廃棄物改善を実施した経過,パレスチナという国情での組織の果たす意味,独立後の南スーダンでの廃棄物事業実施組織の構築,収集の実施,埋立地の建設,財政基盤のない地域での有料化の意義などを記述している。

第31講から現在までは,どのような視点に基づいて廃棄物処理事業を見ていくか,廃棄物処理プロジェクトの特性を生かして,どのようにプロジェクトを作り上げていくか,分析的な視点ではプロジェクトの全体像や形が見えないので,できるだけ現象を現象として捉え,全体を見ながら推進,実施していくかを従来の還元的なものの見方ではなく,また従来の演繹的や帰納的ではない見方での考察を書いている。

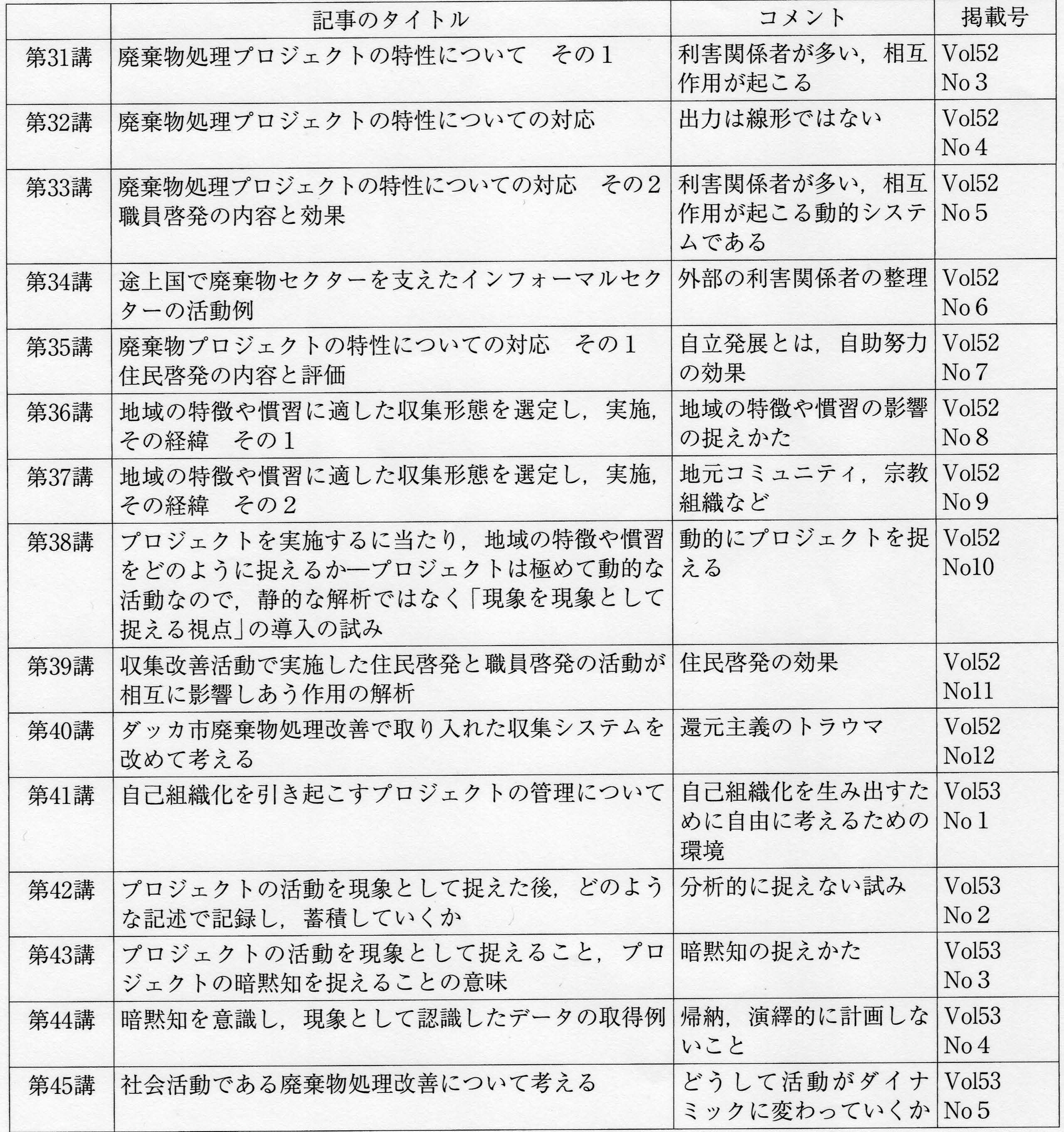

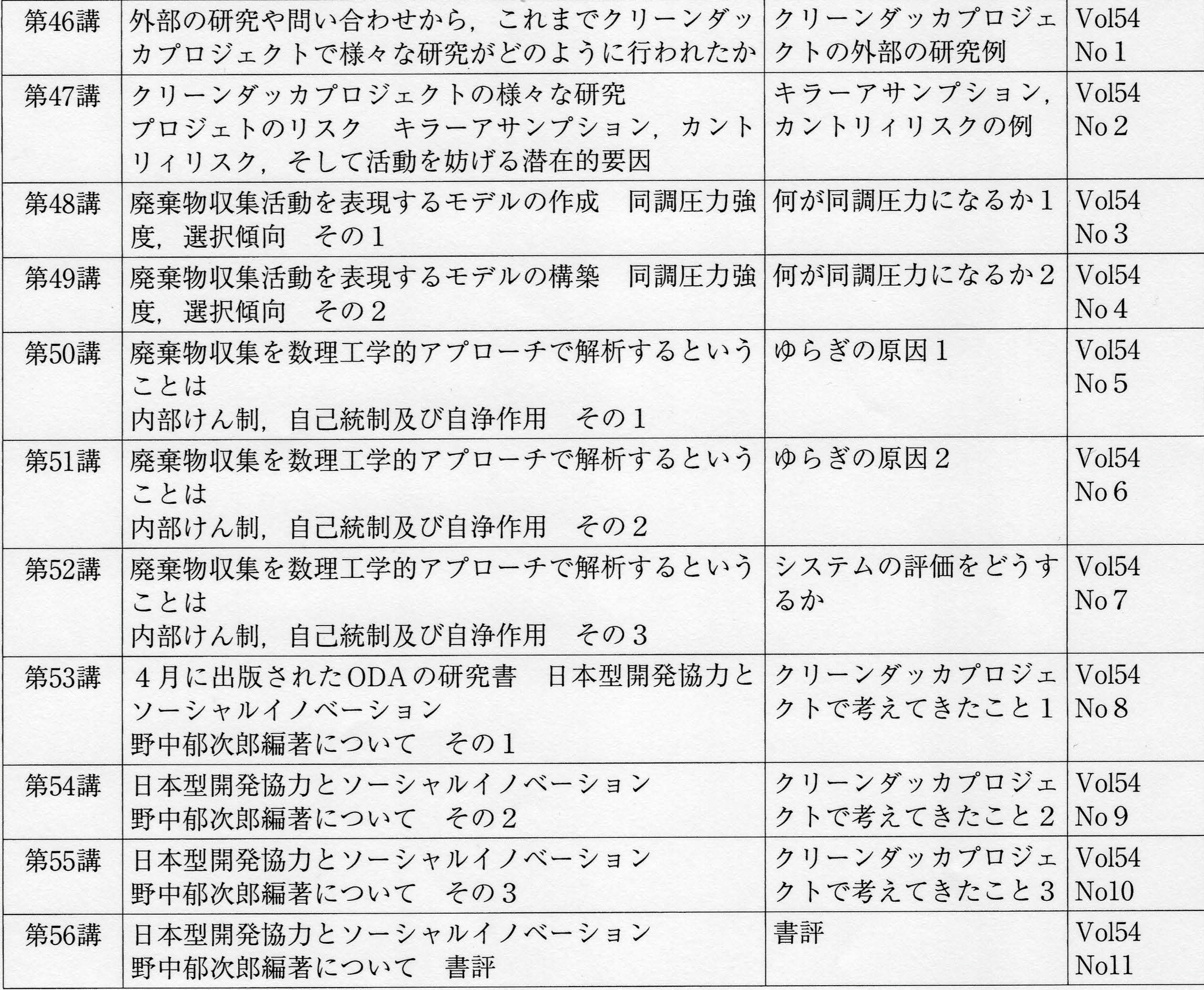

そこで,少し詳しく第31講から現在までの記述内容について表1にまとめてみる。

1 「クリーンダッカプロジェクト」は「日本型開発協力とソーシャルイノベーション」でどのように考えられたか

従来の廃棄物処理に関する評価や考え方と異なる「知識創造理論」の視点から,研究プロジェクトチームは「クリーンダッカプロジェクト」を新しい視点で捉えなおしている。

一方,クリーンダッカプロジェクトでも従来の廃棄物処理の評価に基づく考え方では,どうしても行き詰まり,打開策を模索した。

まず,「クリーンダッカプロジェクト」を進めながら取り組んだことは,従来のODAの廃棄物処理の改善での実施方法の踏襲から始めているが,これまでのODAのプロジェクトの進め方ではどうしても解決できないことが多く,その解決のために過去に行ったことを連載記事で記述している。言い換えると工夫した記述では,ダッカ廃棄物処理で工夫して取り組んだ廃棄物処理改善の活動で得られた経験,知見を将来有効に利用できるヒントになるように,記述を工夫している。

2 都市と廃棄物連載記事の内容

プロジェクト実施で検討してきたことを,都市と廃棄物にこれまでまとめた関連記事として表1にまとめた。

表1 都市と廃棄物連載記事で関連のある記事の内容

廃棄物収集改善活動の特徴は,利害関係者(役所側の清掃事業の関係職員,市民,収集車両の運転手,リサイクル業者,収集点でごみを集める人達,多くのごみを出す商店主,ホテルの従業員,宗教指導者など)が多いことがある。しかも各々の利害関係者が常に関わっているわけではないことも特徴である。また,利害関係者が相互に関係を持っている。

利害関係者への働きかけ方によっては,相互に影響しあい,大きくプロジェクトを変化(発展)させるだけの影響力を生じることもある。そうしてみると,プロジェクトの外部からの上手な働きかけ(制御)により,自立発展できるプロジェクトも作り上げることができる。

また,プロジェクトの特性を利用して,上手に自己組織化を生み,自立発展できるプロジェクトを作ることもできる。

このような構造を理解しプロジェクトを制御していくためには,

① 分析的ではなく,プロジェクトを総合的に理解する必要があること

そのためには

② プロジェクトを一つのシステムとしてイメージすること

③ 活動をモデル化すること,しかし,活動を正確に表現するモデルを考えることは難しいので,その困難さについてもいくつかの講で記述している。

筆者の結論であるが,モデル化して数式で扱うのでなければ,その時々で考えやすいモデルを使用するとよいと思う。

④ 入力が複数あり,それぞれの入力がどのような活動を推進するかを同調圧力で説明している。

⑤ プロジェクトを不安定にする活動である「ゆらぎ」は,内部けん制ではないかということも記述した。

⑥ 廃棄物処理活動のような社会的活動は,演繹的あるいは帰納的な方法で計画してはならない。

⑦ 何回かに分けてプロジェクトで必要なものの見方,暗黙知の探り方,記録のしかた,思考法について記述した。

3 本稿の終わりに

当初,クリーンダッカプロジェクト推進,実施するために,過去のODAプロジェクトがたどるように,利用できそうな日本の経験をダッカに適用することにした。特に,戦後から最近まで,日本,あるいは東京都で模索し,長く取り組んだ安定した廃棄物処理技術に根差した制度や技術をもとにODAで適用できるように工夫し,そして利用しようとしていた。

しかし,どこの国でも言えることだが,日本の技術も,戦後からの日本の社会の劇的進展や経済の高度成長,発展,長い間時間をかけて住民や行政の意識の変化,変遷に応じた進展などを背景に変化してきたので簡単に技術移転できるものではなかった。

また,事業の達成度の評価(例えば収集率など)についても日本では歴史的に様々な工夫をして利用してきたが,住民意識の変化や社会背景が全く異なるので途上国では使えないことが多い。他に方法がなく仕方なく使っていた。

また廃棄物改善事業の位置づけが経済発展や市民の意識の変化で,求められるものがアメニティ,環境意識など変化し,社会の発展により法律体系までも全く変わってしまうので,日本の場合と異なることも,事業の評価を考える上で注意を要する。

もう一つ重要なことは,技術協力プロジェクトではどのように技術移転を,現地の役所の職員や,また,将来ダッカの廃棄物処理活動を支えるであろう民間コンサルタントに行うかについても長いスパンで検討をすることも行ってきた。簡単な言葉では語り尽くせない,バングラデシュの国民性,同じく簡単には語れない地域の慣習などを,従来使っている用語や言葉だけでは伝えきれない,おそらく体感として捉えられるまで,必要に応じて調べる姿勢も必要である。どのように信頼関係を築き,特にカウンターパートや市民が信頼し,我々から学んでもらうかについて考える必要がある。

筆者の経験では,多くの途上国の人たちの敏感な感性にどのように訴えるか,我々コンサルタントが備える気質,振る舞いも考えてきた。現地で病気や事故にあうことは避けられないことだが,それでもできるだけ病気にならず,事故に遭遇しないように現地事情の研究や工夫もしている。

※元東京都清掃局,元ダッカ廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元スーザン国ハルツーム州廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元パレスチナ廃棄物管理能力強化プロジェクトフェーズⅡ総括,現東洋大学大学院博士後期課程,元南スーダンジュバ市廃棄物処理事業強化プロジェクト総括