読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

廃棄物分野の海外技術協力である「クリーンダッカ・プロジェクト」に携わって

第55講:日本型開発協力とソーシャルイノベーション(野中郁次郎著)について その3

講話者:石井明男*

コーディネーター 地田 修一

日本型開発協力とソーシャルイノベーション(野中郁次郎著)が出版された。この本は,7つの ODAプロジェクトの仕組みを研究して,日本型 開発協力におけるソーシャルイノベーションをど のように作り上げていったのかを考察し,さらに, 日本型開発協力の方向性を示唆している。

本連載でも,プロジェクトを進める中で,多く の見逃されてしまいがちな隠れた知見,陰で考え,表には出にくく,記録にも残らないであろう考察,知られていない清掃の技術,その他あらゆる社会的技術(ここでは行政も技術と考えているが)をできるだけ拾い上げてきたつもりだが,一橋大学の野中郁次郎名誉教授と研究グループが,哲学的背景を基本に,どのような考え方を選択しプロジェクトをアプローチし,行っているかを詳細に,しかも正確に記述して下さっている。

特に筆者は,プロジェクトを分析的な方法で解析する思考だけでは不十分だと考えていた。しかし,その方法論について打破できずに苦しんでいた。

プロジェクトの成功する説明には,長い間「プロジェクトの成功は,この介入がうまくいったので成功に向かった」というような説明が行われてきたが,日本型開発協力とソーシャルイノベーション(野中郁次郎著)では少し説明が異なる。

挙げられた例の解析を見ると,これらの活動を分析的ではなく活動を活動としてみた結果,分かることであるという説明であった。この視点を獲得するまでには相当の訓練が必要だった。

世の中のほとんどすべて,「分析的に解析できる人を有能」とみる。また,活動を活動としてみる視点や説明は,他人には難しい。あるいは納得できないので合意形成ができない。説明する相手が,ごく狭い工学的視野,物理帝国のバックグラウンドだと一層説明が困難になるように思う。また筆者がプロジェクトマネージャーとして総合的な視点で見えた視点か,あるプロジェクトを進めることをチームにも伝えたかったができなかった。このようなことを指導している人もいなかったので自信が持てなかったことも原因である。

本稿の終わりに

本稿では活動を分析的ではなく活動を活動,(あるいは現象を現象)として見た結果分かることであることを説明した。

この視点を獲得するまでには訓練がいったが,取組価値は大きかった。

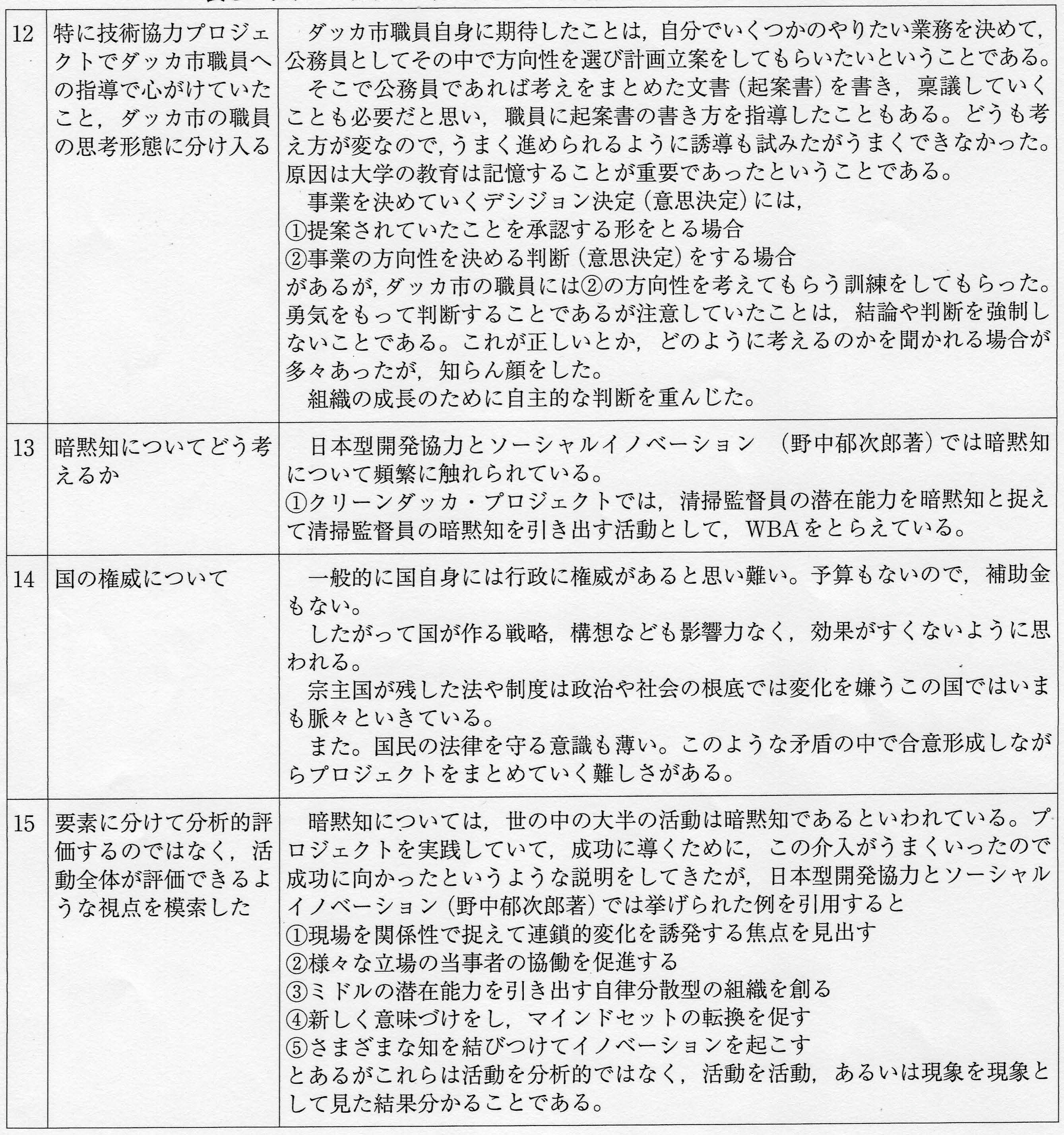

表3 クリーンダッカ・プロジェクトを実施しながら検討していた事柄

※元東京都清掃局,元ダッカ廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元スーザン国ハルツーム州廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元パレスチナ廃棄物管理能力強化プロジェクトフェーズⅡ総括,現東洋大学大学院博士後期課程,元南スーダンジュバ市廃棄物処理事業強化プロジェクト総括