読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

資料 肥船の船頭の記憶

講話者 地田 修一*

コーディネーター 地田 修一(日本下水文化研究会会員)

はじめに

屎尿・下水研究会(日本下水文化研究会の分科会)では,以前『トイレ考・屎尿考』ならびに『ごみの文化・屎尿の文化』を技報堂出版から上梓し,「屎尿の行方」,「海洋投棄とそのあゆみ」,「下肥の流通」,「東京東郊の下肥利用の歴史」の各節において,肥船の存在やその役割を明らかにしてきたところですが,肥船を操船している船頭の具体的な行動やイメージが,いま一つ浮かび上がってこなかったきらいがありました。

筆者は,最近たまたま,2冊の刊行物を入手しました。それは,博物館から出された図録(『特別展 肥やしの底チカラ』(葛飾区郷土と天文の博物館))と児童書(『新河岸川の八助』(文・花井泰子,絵・まえだ けん,けやき書房))とです。その中に,肥船の船頭からの聞書きと古老の思い出話から想を得た物語とが載っていました。さらに,これに触発されて,先の「下肥の流通」でも紹介した高瀬船の船頭たちの回顧録が載っている『利根川高瀬船』(渡辺真二,崙書房)を読み直してみました。これにも肥船に関する話が載っていました。そんなこんなで,それらの話から垣間みれる肥船の船頭たちの微妙な心の「あや」を,本誌の読者の皆さんに出来るだけ詳細に伝えたいと考えるようになりました。

そのためでしょうか,参考文献からの引用が長くなってしまいました。そこで,本文のタイトルの冠に「資料 …」を付けることにしました。言ってみればこの一文は,ある種の「本の招介記事」あるいは「読書後の覚書き」と位置付けられるものです。

誌上ではありますが,原著者の皆様に対して深甚より感謝申し上げます。

なお,専門的な語句には( )書きで,筆者注として説明を加えてあります。

新河岸川の肥船の船頭

原文は,『新河岸川の八助』(文・花井泰子,絵・まえだ けん,けやき書房,1990年)の「肥船が来た」の一節です。児童書ですので,ひらがなが多く使われていますが,引用に当たって,筆者がひらがなを適宜,漢字に直しました。原著者の花井泰子氏は,「あとがき」で執筆の動機をこのように述べています。

「私の家から歩いて7,8分のところに,この本の舞台となった,新河岸川が流れています。そして3分ほどのところに東武東上線の新河岸駅があります。その線路を越して5分ばかり歩くと川越街道(国道254号線)に突き当ります。つまり,この物語のスタート点に,私は,いま住んでいるということです。…

私は,どうしてもこの勇壮な川を舞台にした物語を書いてみたいと思ったのです。細切れに集めた資料を整理し,地元の方がたに生活の中での新河岸川とのかかわりを開いて歩きました。思った以上,川の存在は大きいものでした。…

その話(筆者注:古老の語る様々な話)を聞いたとき,突然,この物語の主人公のイメージが湧いてきたのです。まだ子どもだけど,めっぽう力が強い,大柄な少年,素直で頑張りやの少年,名前は八助(やすけ)にしよう,毎日,白米の飯を食べられるという船頭に憧れている八助を,なんとしても船頭にしてやりたいと考えたのです。」

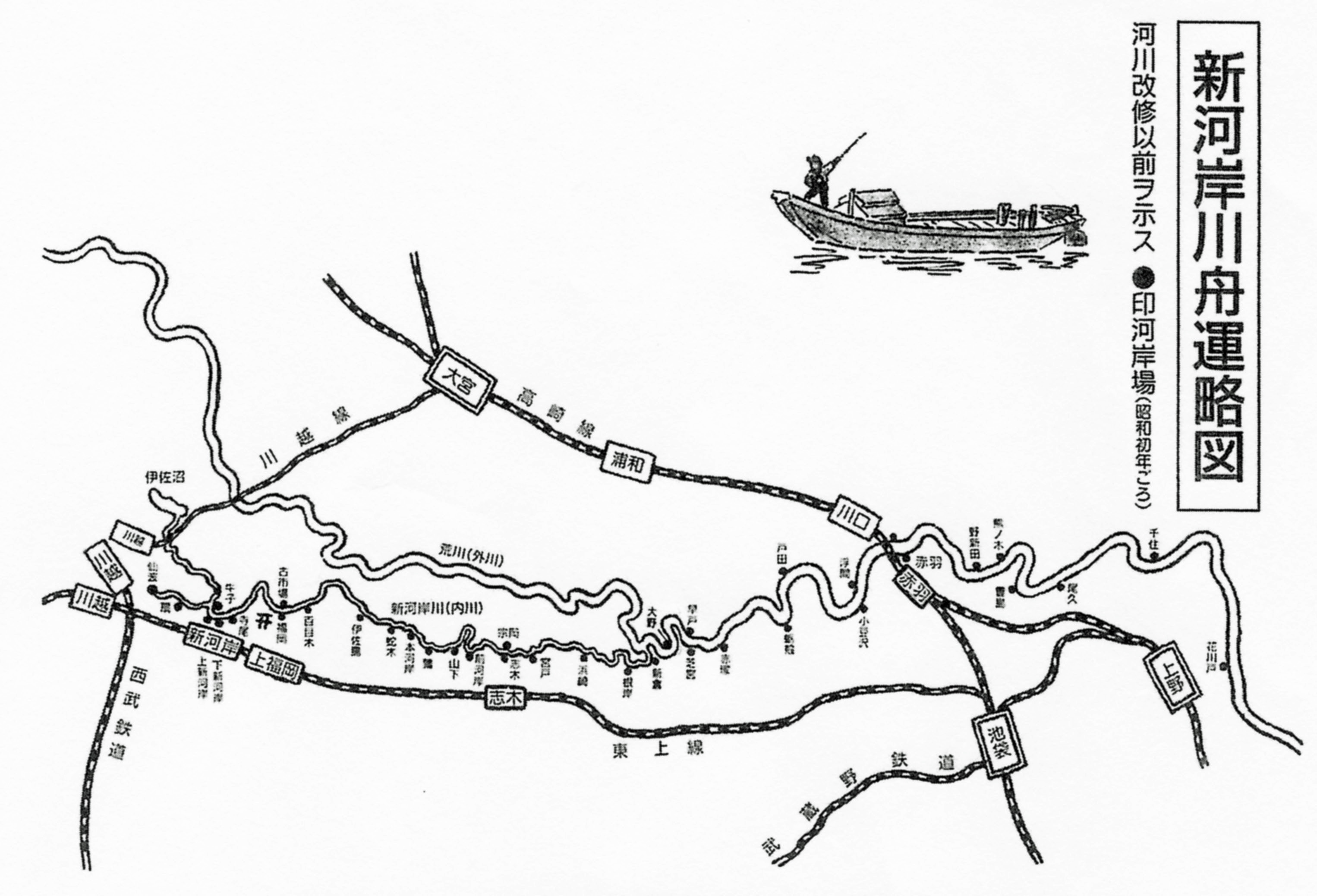

新河岸川(川越市郊外を源流とし和光市新倉で荒川に合流)をのぼりくだりする船(江戸初期から始まり,川越舟運と呼ばれた。川越から新河岸川,荒川,隅田川を経由して浅草の花川戸に至る)には,並船,早船,急船,飛切船の4種類がありました。浅草までの「下り」には特産のサツマイモなどの農産物や木材などが,代わりに川越までの「上り」には金物や酒,酢,塩,油のほか金肥と呼ばれていた下肥が,運ばれました。

並船は,長い時間かかって(往復で7〜20日間)もよい木材などを運び,早船は4〜5日で一往復する乗客を主とする定期の屋形船です。急船は急ぎの荷物を往復3,4日で運び,飛切船は今日下って明日上るという特急便で鮪などの鮮魚を扱っていました。

『新河岸川の八助』の物語は,明治が大正と年号がかわった頃から始まっていますが,その頃,早船は荷物だけを運ぶようになってしまいました。少し前の明治35,6年までは,早船も人を乗せていたそうです。

川越鉄道(国分寺−川越間,明治28年開通,現在の西武鉄道)や川越電気鉄道(川越−大宮間,明治39年開業,昭和15年廃業)の開業のあおりをすでに受けていたのです。ちなみにこの後,大正3年には東武東上線が,昭和15年には国鉄川越線が相次いで川越まで開通しています。

(八助が12歳でまだ小学校に通っていた大正初めのことです。川越の町にほど近い新河岸川の新河岸に,長べえ船(長べえ(長兵衛)は船頭の名前。ここでは下肥を運ぶ肥船のことを云う)が今しも接岸しようとしていています。)

「おおい,長べえ船がのぼってきたぞっ」八助の大声で,川べりで遊んでいた子どもたちが,わあっと声をあげ,鼻をつまんで逃げる。平べったい肥船(筆者注:この後の描写や挿絵から,肥桶を船に載せて運ぶ桶船タイプと思われる。セジ(居室。セイジとも云う)が付いており,広さは船の大きさに応じて2〜4畳ほど,畳は通常2枚で,板子の下は貯蔵庫で,米,木炭,味噌,醤油, 漬物樽などが入っていた。煮炊きは船の外で七輪を使って行なった)が,向こう岸に着いたところだ。風向きが南に変わったらしく,八助たちが逃げる方へと,臭いが追いかけてくる。

「くせえなあ」八助が,大きい声で言って,あごを突き出した。向こう岸には,天秤棒で肥桶をかついだり,荷車をひいた百姓たちが,長べえ船を待っていた。その中には,八助の父ちゃんの姿も見えている。八助は,あわてて草むらに体をふせた。「こらっ,八助ぇ。遊びほうけてばかりいずによう,こっちゃへ来て,荷車の後押しでもせい!」

いくら地面にへばりついても,図体の大きい八助が,見えないわけがない。八助の背中に父ちゃんの声が,とんできた。「やだよ。くせえもん!」「こらっ,八助っ。なんちゅうことを言う。臭くなきゃ銭はいらねえよ。親を手伝わぬやつにゃ,飯は食わせられねえぞ!」

船頭の長べえが,棹でぴしゃりと川面を,たたいた。しぶきが飛んで,八助たちの頭にふりかかった。「うわっ,くせえ,くせえ」ふりかかったのは水だが,子どもたちは,頭を押さえて逃げまわる。

「八助,早く橋を渡って来い。せっかく買ってよ,そこの坂でこぼしちゃ,元も子もないんからな」父ちゃんが,肥桶に桟俵(さんだわら)を浮かべ(筆者注:桟俵は米俵の両端にあてる円い藁製の蓋のことである。肥桶が揺すられても下肥がこぼれないように下肥の上に浮かべるのである),その上にふたをしながら,どなっている。八助は,しかたなく起きあがって橋を渡っていった。

「ほれ,荷車の前を押さえてろ。ちゃんと押さえておらんと肥桶ひっかぶるぞ」「わかっとるよ。ちゃんと押さえとるよ」八助は,鼻をつまんだり,息を止めてみたりしたが,臭いものは臭いのだ。あきらめて,両手でしっかり,かじ棒を押さえた。

「なあ,長べえさんよ。道中ちびちび,あんまり水増ししねえでくれよなあ」桶をのぞき込んだ百姓が言った。八助の遊び仲間の源吾のおとっつぁんだ。「なあに,水なんぞじゃねえよ。おらの小便だぁな」「ばかこくでねえ。百姓にゃ,一目見りゃあ,中身がどんなかわかるんだ。あんまりあこぎすると,罰が当たるぞ」「わかった,わかった」長べえは,愛想笑いをして,ごまかした。

それから,八助に声をかけた。「八助,いくつになった?」「12だよ」「12か。なりは父ちゃんよりでかくなったな。八助は,どこへもいかんのか」「どこへもって?」「奉公だよ」「いかねえ。まだ,おら12だもん」八助は,ちらっと父ちゃんをみた。「八助は,船頭になるちゅうじゃねえか」源吾のおとっつぁんが,ひょいといった。「へえ,そうかい。八助」長べえに,うんといおうとして,八助はやめた。それは,父ちゃんには,まだないしょだったからである。「いや,この春からでも機屋へやるつもりだったがな。去年の夏に,こいつの下を2人,いっぺんに死なせちまってよ。ばあちゃんが,どうしてもやりたがらねえ」「そうだったな。あんときのはやり病は,ひどかった。悪いこと開いちまったな」「しかたねえこんだ。子を死なせたのは,おらんとこだけじゃねえからな」父ちゃんが,鼻水をすすった。「あわてて奉公にいくこたねえよ,八助。そうだ,うめえ菓子くれるべえ」長べえが,寝泊りしているセジに入っていき,すぐに戻ってきた。「ほら,千住名物あんこ玉だ。食ってみろ。ほっぺたが落っこちるぞ」「長べえのうんこ玉なんか,いらねえよ」「こら,へらず口,たたくもんじゃねえ」長べえは,真っ白な和紙でひねった菓子を八助の目の前で開いた。栗の実ほどのあんこ玉が2つ,竹の皮を敷いて並んでいる。八助の喉が,ごくっとなった。

「ほら,食ってみな」「うん」八助は,あんこ玉を1つ,口にそっと入れた。なんともいいようのない甘さが,口じゅうに広がった。「う,うめえ!父ちゃん,うめえよ。父ちゃんも,食ってみなよ」「そうかい。そんなにうめえんじゃ,ばあちゃんや,母ちゃんに貰っていくべ」八助の口に合わせて,もぐもぐやっていた父ちゃんがいった。

「ほい.じゃ,もう1つくれるべえ。こいつあ,父ちゃんの分だ。おら,甘いもんは食わねえからよ」長べえは,父ちゃんの口の中にも突っ込むと,セジに戻って,もう1つ,おひねりを持ってきた。「すまねえな。めずらしいもんを」「なあに,おらにゃ,めずらしくもねえよ」長べえは,被っていた手拭いをはずし,ぴっぴっと宙に振ってほこりをはらうと,船に戻っていった。

図−1 大正時代の新河岸(「城下町川越の今昔」)

図−2 新河岸川舟運略図(「新河岸川の八助」)

「そいじゃ,また,頼むよ」父ちゃんが,ゆっくり荷車のかじを上げた。八助は,後ろにまわって力をこめて押した。川岸の土手をのぼり,田んぼの畦道をぬければ,あとは平らな道である。肥船は,船着場より下がったところ(筆者注:一般の荷船の使う船着場から少し離れた岸辺)に船をつける。八助の家は反対側なので新河岸と牛子河岸をむすぶ,旭橋を通らねばならない。昼下がりの河岸場の道は,荷物を積んだ大八車や馬方の引く荷車でごったがえしている。川沿いの土手の下に,低い竹の垣根があり,門口を入ったところに,大きな瓶が埋め込んである。長べえ船から運んできた下肥は,その瓶にあけて,溜めておくのである。…

「八助,桶を洗っておけ,洗い水は,川に流すんじゃないぞ」「わかっとるよ」八助は,からっぽの桶を天秤棒でかつぐと,土手を下りていった。

図−3 肥桶タイプの肥船(「新河岸川の八助」)

高瀬船船頭の肥船への転身

原文は,『利根川高瀬船』(渡辺貢二,崙書房,1990年)の中の「高瀬船の末路」の一節です。この本は利根川叢書の一冊です。原著者は「あとがき」で,高瀬船の船頭,船大工からの聞書きを重視して執筆したと述べています。

「船頭や船大工ら高瀬船の証言者に敬称をつけたことを友人たちに批判されたものである。「もう少しつき放した記述をこころがけ,いくらかでも学問らしいかっこうをつけろ」と云うことだった。…彼らの個人史に頁を費したことも,…批判はあろうが,16年前の出逢いから始まった,いずれもしぜんななりゆきのように思われる。いちどはこういうかたちでまとめておくことが,わたしにとってはどうしても必要だったような気がするのである。」

東北や関東の米を江戸に運ぶことを目的に生まれた利根川高瀬船は,おいらん船と呼ばれるほど優美で,−町歩の田畑に等しい高価なものとされ,その高瀬船を持つことは誠に誇らしいことでした。ところが,昭和5年に完了する河川改修で利根川も江戸川も姿を変え,河岸で栄えていた町も多くは川との縁を次第に切っていきました。原著者が,利根川の本流が江戸川に分流する地点の境河岸の高瀬船船頭だった塚原吉兵衛さん(明治26年生まれ)を初めて訪ねたのは,昭和49年秋のことだったそうです。聞書きをした塚原さんやその仲間は,利根川高瀬船舟運の終末期を生きた人たちです。

原著者はその「序」で,「明治,大正,昭和と,年を追って船が減っていくなかで,最後まで河岸にとどまったのは,船と仕事にたいする愛着がひとしおだったからであろうが,それを息子の代に伝えることはおろか,自らもまっとうすることができず,結局河岸を追われた人びとだった。

多くは父祖の代からの船頭でありながら,鉄道とトラックに積荷を奪われて転業を余儀なくされた者の困惑と苦悩,それは船頭社会の誰もが例外なく味わったはずのものである。」

と,聞き手としての感慨を吐露しています。

ようやく戦争は終わった。そして経済が復興に向かうと,トラック輸送に奪われて高瀬船の荷は完全にとだえた。若い者,目先のきく者はとっくに河岸を離れていた。子どもをかかえた中年者,しかも融通のきかない実直な者だけが残っていた。…

昭和26年,塚原録之助(塚原吉兵衛の弟)は栃木県下都賀郡野木町の船頭に自分の船を売った。そこには思川流域と小山駅を結ぶ水運が残っていた。代金310円をもとでに彼ははじめて陸に家をもって,妻はここでいったん船をはなれた(筆者注:他人を雇わずに,夫婦で船のセイジ(囲炉裏を切ったものもあった)に寝泊りし妻も船の操船を手伝っていた船を夫婦船と云った)。その後は仲間の船に乗ったり,(東京・江戸川の)新川口の曳きボート中川丸に雇われたりして,船の生活を続けた。弟・録之助には兄のようなこだわりがなかった。本家の家と船を継いだ兄(塚原吉兵衛)と違って,こだわってなどいられない立場だった。

「建設省に話してトロ押しやったり,いろいろやりましたよ。なんせ子どもが大勢いたから,…みんなてんでに仕事探したけど,やっぱり船の仕事だねえ。東京で肥船に乗ったんです。東京から松戸の飯塚って廻漕店に運んで,…やっぱり畑の肥しにしたもんでしょう。仕事がないんだから,肥しだろうがなんだろうがしょうがねえんですよ。

そのうちに(屎尿は)大島方面へもってって捨てるようになって,昭和30年の3月に,品川の東海運輸って会社に入ったんです。60になってました。これが高瀬船なんですよ。会社の人がねえ,利根川の船頭なら船を大事にするからいいだろうって,これは昔っからの船だから大切に乗って下さいよって,この船が使えなくなったら,あんたらもいらなくなるんだからって」

彼が入社した頃,ここに三艘の高瀬船があったが,他の二艘は間もなく廃船になった。古い高瀬船に大きな箱が造りつけてあり(筆者注:この箱に直接屎尿を入れる一種のタンカー型の肥船に改造),屎尿を積んで目黒川を下るのだった。100馬力の曳きボートが,これをお台場まで引いて行くと,2,000トンほどの船が待っていて,積荷を移し,東京湾の外へ捨てに行くのである。彼が境で乗っていた350俵積みと同じくらいの大ききで,造りのいい高瀬船だったが,古いうえに,目黒川の河口からお台場までは海を行くので,いたみもはげしかった。

「無理のできない船だから,しずかに引いてくれ」,ボートの若い船長に頼みながら,マキハダをつめて(筆者注:槙や檜の内皮をもみほぐして柔らかくしたもので,板の隙間に詰め込むと,水分を吸収して膨らみ穴をふさいでくれる)補修しながら乗った。休日になると,初老の夫婦はこれをていねいに洗い,みがきをかけた。「積む物はきたなくても,船はきれいにしとかなくちゃなあ」監督がこれを見て,「日曜なのに特別な骨折りをしてくれたから,これでたばこでも買って下さい」と,金一封をくれたこともあった。彼の乗ったこの船も,昭和34年には使えなくなってしまった。どうやらこの船が,高瀬船の長い歴史の最後を飾るものだったんだと見られる。…(その後も東海運輸に籍を置き,)10年ここで働いて,70歳になる年に身を引いた。会社はしきりに慰留したが,事故でも起こして迷惑をかけるとたいへんだから,といって断った。老後の臨時雇いだったが,規定外の退職金を出してくれたうえ,四国のこんぴらさまへの記念旅行までプレゼントしてくれた。人生の大半,60年近くを船ですごした夫婦にとって,飛行機の旅は,もちろん初めてのことだった。

図−4 利根川高瀬船(「利根川高瀬船」)

図−5 セイジの内部(「利根川高瀬船」)

中川の長船(下肥運搬船)の船頭

原文は,図録『特別展 肥やしの底チカラ』(葛飾区郷土と天文の博物館,2013年)の一節です。この特別展を企画した学芸員の掘充宏氏は,図録の「おわりに」で次のように述べています。

「下肥をテーマにしてきたこの展覧会であるが,都市から入ってきた下肥は,この地域に住む人がそれまで伝えてきた伝統的な土地を肥やす工夫を押し流してしまうほどの力があったと思う。いま葛飾区など下肥を大量に使っていた東京東部の農村の古老から語られる「昔は肥やしといえば下肥しかなかった」ということは,日本の農業史全体から見れば,特異なことであり,特殊な農業のありかたであった。その特殊な現象を作り上げたのは,江戸・東京の都市問題(筆者注:屎尿の汲取りとその農地への還元)であり,葛飾区などの近郊農村はその渦中で農業に取り組んでいたのである。」

下肥運搬船の船頭であった白井利助さんからの聞書きです。聞き手の堀氏は白井さんのことをこのように紹介しています。

中川流域の三郷市彦糸在住の白井さんは,昭和5年(1930)に生まれました。家は農家でしたが,農業のほかに様々な仕事に携わっていました。父親の代には近くを流れる中川で魚とりをすることもあり,白井さんも子どものころから船に親しんでいました。そうしたことから,戦時の昭和18年になって,東京から彦糸に屎尿を運ぶ仕事を始めるようになりました。このころには,屎尿運搬の主力がトラックに切り替わってしまったことから,下肥運搬船の船頭としては白井さんがもっとも若手に類する人と思われます。

共同貯留槽は昭和になって作られたものですが,「下肥河岸」はもっと古くからのものです。葛飾区内にも白井さんが見聞きしたような下肥河岸があり,おおむね江戸時代の村ごとにひとつは設けられていました。中川,綾瀬川だけでなく江戸川にもあって,金町,柴又でも下肥の積み下ろしをしていました。

彦糸の農事実行組合が東京市と契約をして,下肥を引き取ることになり,私はその運搬を請け負いました。彦糸に東京の向島から疎開に来ていた人がいて,いま向島では汲み取りに来てくれる人がいなくて困っているという話を聞いたんです。それでやることになりました。

私が船(筆者注:長船と呼ばれた細長い船体で船倉に下肥を直接貯留する,いわゆるタンカー型の肥船。長さ約16m,幅約2mでセイジ(居室)が付いている)で行った先はふたつあって,ひとつは葛飾区の小谷野というところ(現在の葛飾区堀切四丁目)です。中川を下って足立区の六ツ木の手前から花畑運河に入って,綾瀬川に入ります。そこから水戸橋を越えたところが小谷野です。

小谷野には綾瀬水門があって,水がぐるぐる廻っています。船を操るのがとても難しいんです。それでよく,潮が変わるまで小菅の水戸橋のところで待っていたものです。

小谷野というところはとても土地が低くて,昭和20年ごろには住宅も立て込んできてました。ちょっと雨が降ると,あちこち水浸しになっちゃうんで,それが便所に入るんですよ。きのう汲んだのに「また頼むよ」なんていわれる。私ら,埼玉まで帰っちゃうと,そう毎日はこれないですからね。

そういうときは,東京市にも汲み取りの職員がいました。こういう人を「テイタイヤ」といってましたね。どういう字を書くか知らないけれど(筆者注:停滞屋.と書くのではないだろうか?)。私らが取り切れないときや,忘れちゃったところなども「テイタイヤ」が取りに行ってました。不思議なことに,連絡があって「テイタイヤ」が汲み取りに行くと,もうきれいになっちゃてるなんて事がよくあったそうです。「テイタイヤ」は仕事がないほうが良いから大喜びですが,合間に汲み取りをする業者があったんでしょうね。

汲み取りをしたなら,汲み取り券を貰います。これはタバコ屋などで売っていまして,それぞれの家の人は,量に応じて半樽券とか一樽券というのを私らによこします。私らはそれを集めて区役所に納めます。すると,手間賃が貰えるんです。それで,肥やしは売っちゃっても,使っちゃってもいいんです。

もうひとつは,隅田川に面した梅若(うめわか)河岸です。ここは大きな入り江になっていて,屎尿の船だけでなく,砂船だとか石炭船だとか,いろいろな船の溜まり場になっていました。梅若河岸に行くときも小谷野に行くときも,中川の潮が下がったときに出て行きます。そうすると,とても楽なんですよ。たいていは,お昼過ぎに出て行って夕方着きます。彦糸から汲み取りの若い衆を連れて行くこともありましたが,地元に汲み取りの人がいて,その人から船に屎尿を入れてもらいました。私らの頃は,土手の上から樋を使って船に,ざぶざぶと入れていました。

一人で行くことが多かったんですが,若い衆を二人くらい連れて行って,手伝ってもらうことがありました。そんなときは,せっかく東京に来たんだからと,映画を見に行きます。それから風呂に入ってちょっと一杯やって,その日は早めに寝ちゃいます。それはそれで楽しいものでした。翌日,下肥をいっぱいに積んで,今度は上げ潮に乗って彦糸へ上がっていきます。

船には,寝泊りできるセイジという部屋があります。人糞尿を積むのですから,小豆のようなハエのさなぎやら蛆がいっぱいわいています。ところが,セイジにはカヤの木を使ってますから,入ってこないんです。… 虫除けにはカヤは最高で,本当はすべてカヤの木で船を作れば贅沢なんです。

ご飯を炊くときは川の水で磨いで,最後は持って来た井戸水で炊きます。水を入れる桶はカツギといって下肥を入れるタンゴと同じような形をしていました。

共同貯留槽は,河川敷にはありません。土手を越えて集落の中にありました。川からは,船をもやっておいてヤイビ(筆者注:細い渡し板のこと)を渡って下ろすんですが,土手といっても今のように高くなかったですから,担ぎ上げてしまえば,もうそこが集落の田畑と同じ高さになります。

彦川戸には共同貯留槽はなかったんですが,八条橋のすぐ手前に入り江があって「ドッグ」と呼んでいました。二,三隻の船が入れるようになっていて,そこから下ろして馬車で運ぶことがありました。下肥を運ぶ馬車は,ふつう十荷(720リットル)積みです。大きいものだと,12荷積んでいました。

江戸川っていうのは流れが速いんで,肥やしを上げるのはたいへんなんですよ。私らの頃は,もう江戸川には肥やし船っていうのはなかったんじゃないですか。

大場川にはまだありました。私は大場川には行ってないんで詳しいことはわからないですが,下肥を運ぶ長船って言うのは,大場川のような細い川でもいけるように作ってあるんです。でもあんまり細いのはやっぱり船頭としてはいやなんですよ。行ったきりになっちゃうとたいへんですから。方向を変えて帰ってこなければならないですからね。

彦糸の上流は,高久に大きな共同貯留槽がありました。ここは2反歩(20アール)はあったでしょうか。川に沿った新道と村の中を走る旧道との間いっぱいにあった肥溜めです。あんまり大きいのをこしらえちゃったもんですから,いっぱいになるっていうことはまずなかったですね。

そのあと中曽根,高富,川野に共同貯留槽があって,私たち長船の船頭はその先の前新田まで行きました。ここには病院があったんで船頭たちは前新田の病院河岸って呼んでました。病院河岸には共同貯留槽はなくて,馬車に積み下ろす専門でした。ここからは南広島へ肥やしが馬車で運ばれたと思います。

写真−1 下肥運搬船 大正時代・綾瀬川の小菅付近で撮影(図録「肥やしの底チカラ」)

写真−2 綾瀬川・仁衛門河岸の共同貯留槽 八潮市立資料館提供(図録「肥やしの底チカラ」)

病院河岸は大きな船着場で,土手のところに一段拵(こしら)えてあって,ダルマポンプというポンプで汲み上げ,馬車やトラックに積み替えられるようになってました。農家の人たちが直接来ることもあったし,業者が来ることもありました。

夏になると,川の水も少なくなっちゃいますから,これより先は大きな船では行けません。ハシケと呼んでいた小さな船に積み替えて運んでいた人はいたようですね。

おわりに

高瀬船の船頭から屎尿運搬船の船員に転職した方の,次の言葉を記して結びとします。

「若い頃考えたんですよ,馬鹿な話だなあって,… 船頭なんかやって,年とってまで船に乗ってるんじゃあなって,… 機械船はあまり骨も折らずに江戸川のぼってくるのに,どうしてこんな商売(筆者注:棹を使ったり,艪を漕いだり,帆を張ったりする操船技術)ならっちゃったのかなって,そう考えたことがありましたよ。ところが,年とって東海運輪に行ってからまた考えましたよ,ほかの仕事なら55で定年だからねえ,それを60すぎてから入って,70になっても,もう少し頼むっていわれるだけたいしたもんだってねえ,…まあ,商売(筆者注:屎尿を運搬する仕事)が商売で,誰でもいやがる仕事なんだが,ありがたいことだと思いましたっけ」(「利根川高瀬船」)

参考文献

1)『新河岸川の八助』(文・花井泰子,絵・まえだけん,けやき書房,1990年)

2)『利根川高瀬船』(渡辺貢二,崙書房,1990年)

3)図録『特別展 肥やしの底チカラ』(葛飾区郷土と天文の博物館,2013年)

4)『トイレ考・屎尿考』(日本下水文化研究会編,技報堂出版,2003年)

5)『ごみの文化・屎尿の文化』(ごみの文化・屎尿の文化編集委員会編,技報堂出版,2006年)

6)図録『特別展 肥やしのチカラ』(葛飾区郷土と天文の博物館,2005年)

日本下水文化研究会会員