読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

東海道中膝栗毛に見る船の便所

△講話者 松田 旭正 *

コーディネーター 地田 修一(日本下水文化研究会会員)

1はじめに

東海道中膝栗毛は十辺舎一九が享和二年(1802年)の初編から,文政五年(1822年)まで20年にわたり出版され,享和二年の初編出版が意外に好評であったので享和三年以後次々に出版され,文化六年に八編三冊が出版され東海道中膝栗毛は完成した。

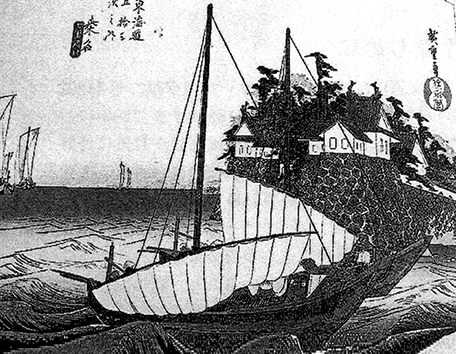

膝栗毛は材料の蒐集が多方面にわたっていること,現実に材料を求めていること,歌川広重画の東海道五十三次にも弥次北の名前がでてくるところから,弥次北が東海道中で使用した船と船中でのし尿処理について,広重の東海道五十三次の画にある船と,日本科古典全書・図書和漢船用集による船の比較・道中膝栗毛における弥次北の問答から当時のし尿の扱いを資料から推測した。

2 赤坂から桑名まで「東海道中膝栗毛(上)四編下」岩波書店より

弥次北は五十三次「宮」の宿に泊った。宮は熱田神宮の門前町で,熱田の駅から桑名への七里の渡し船にのる。

弥次北問答(原文)

やどのていしゅ「おしたくはよふおざりますか。船場へ御案内いたしましよ」

北八「それはご苦労,サア弥次さん出かけやせう…」

弥次「ときにわすれた。御ていしゅさん。夕べおやくそくのかの小便の竹のつつは」

ていしゅ「ホンニちんときらしておきましたに,ドリヤ取てまいりしょかい」

ていしゅ竹のつつをとって来たり「サアサアお客さまそこへなげますぞ」

北八「なんだ火吹き竹か」

やじ「これをあてがって,ナ とやらかすのだ。よしよしイヤ御ていしゆさん,大きにおせは。サア是で大丈夫だ。」

*解説

東海道中膝栗毛 弥次北は熱田の宮の渡しから桑名までの七里(約28キロ)を渡し船で渡った。一人六十八文

弥次さんは船中での小便を,竹の筒を尿瓶のように使用し後で始末すると,考えていた。(貫筒)黒塗りの火吹きたけ,公卿などが使用した小便筒。将軍は銅や木で造られた尿筒を使用した。

宿のていしゅは「火吹き竹」の様に竹の節に穴を開けてそのまま舟外にたれ流すと考えていた。

船の中に小便することは舟玉さま(船霊。船舶を守護し海上航路を司る神)が,けがれる。と云われし尿は海にすて,船内に器に溜める方法は,特別の場合以外とらない。

〔火吹き竹〕竃に火を点けるとき最初に燃えやすい薪から徐々に大きい薪を燃す途中の段階で空気を送る鞴(送風機)の初歩的な道具。

★舟から男性が小用する方法,一般的正は直接船べりから行う。つぎに船べりに近づけない場合,竹筒を使って船の外に捨てたと考えられる。

東海道中膝栗毛・弥次北の乗った渡船(宮〜桑名)ルート図

東海道五十三次之内r宮」は熱田神宮の門前町である。

ここから東海道を右に名古屋に行かず,左に行くと伊勢・桑名方面である。

堀川岸に桑名までの渡し口があり,距離は七里,四時間ほど,一人六十八文(約千円)細見記による。宮から,江戸へ八十六里二十丁,京へ三十六里半二丁

3 追分から山田まで(道中膝栗毛五編下)より

弥次北は江戸橋(現在の津市の北部)附近で松阪に戻る男(上方の人)と道ずれになり

道中での話

上方の人の江戸の便所の感想(原文)

上方「江戸はえいとこじゃが,わしや去年いて「行く」,えらいめにあふたがな。アノ江戸

に似合ん,どこへいても手水場が,とつとも,えらい,むさくろしうて,むさくろしうて,

わしや百日ほどおるうち,とんと手水にいたことがないがな。それから江戸をたって,鈴が森たらいふとこへ来て,ヤレ嬉しや,ここでこそ小用してこまそと,海の中へため々た小用を,いっきに三斗八升(68リットル)ばかりしおったが,えらふよかった。あしこは綺麗でえらいおつきな小用擔(たご)であったわいな。ハ‥‥,」

弥次「京では小便と菜と,とつけへこにするといふことだから,小便も大切なもんだに……」

*手水場(西澤文庫皇都午睡三篇中の巻)

厠便所

江戸の良いところは船と駕龍,清潔なことは風呂と床屋だけ。上方者が困るのは,雪隠と小便である,男でさえ困るのに,婦人はなおさら困る。

雪隠に板囲い多く,足元に壷がある所はなく,ほとんど板で出来た箱である。段差は低く,戸あたりはとめて無く,その上厠に入って居る者が外から見え,裾の方が少し隠れているくらいである。

桑名 七里の渡し口

小便所は別にある所もあるが,大体厠と兼用である。辻々には小便所が稀にあるが,ただ半端な板のみで,地中に泌みこませるので,そのあたりに流れ,臭気は甚だしい。

百姓は下屎(糞)は取に来るが,小便はとりに来ない,だから垂れ流しとなる。

*小便と莱と(西澤文庫皇都午睡)

「京においては,小便を籠愛する。八瀬小原など遠方に持ち帰るために樽詰めにして,日々菜でせう,蕪(かぶら)でせうなぞと,野菜の物と替える,

悪口は,十辺舎が膝栗毛に書いたので世間にゆうめいになった。(原文)

4 伊勢の山田(道中膝栗毛五編追加)より(原文)

参宮の旅人絶え間なく,繁昌さらにいうばかりなし。両側家ごとに御師(おし)・伊勢神宮の神職,十一月から十二月にかけ裃(かみLも)姿で供に狭箱をになわせ,諸国にある講中へ来年の暦や御祓(おはらい)などを配り,講中が参宮する場合,その家を宿に供し,馳走した場所を用立所と書いた看板を立て,北八「御師の雪陣と見えて用立所かいてある」

弥次北と髪結いの問答(道中膝栗毛五編追加)より(原文)

かみゆひ「そのかわりおなごは,とっとえらいきれいでおましよがな」

北八「きれいはいゝが,たつて小便するには閉口だ」

かみゆひ「イヤおえどの女中も,おつきなくちをあかんして,あくびさんすにはねからいろけがさめるがな,*(女性は船ではたって小便ができないのでしゃがんでする。)

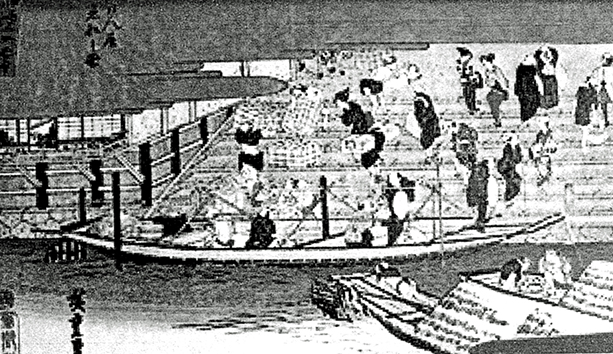

5 京三条大橋から大阪八軒家(道中膝栗毛六編)上編

(原文)伏見の京橋(伏見区)にいたりけるに,日も西にかたぶき,往来の人足はやく,下り船(大阪へ下る船)の人をあつめる船頭の声ゝやかましく.「さあさあ今出るふねじゃ。のらんせんか。

大阪の八軒家舟じゃ。(*大阪の八軒家まで通う三十石船)のてかんせんかい

弥次「ハ、あこれがかの淀川の夜船(昼間荷を積んで来たものが,夜は人を運ぶ。夜間を利用するので,宿賃の助けとなった。)

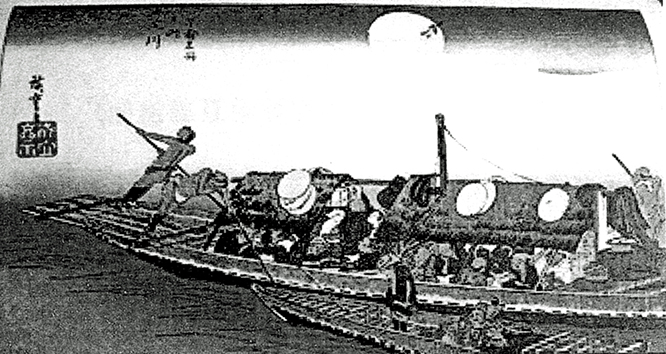

*淀川の三十石船(過書船)

淀川の過書船は慶長八年(1603)に成立をみた。

大きさは大小さまざまであったが,江戸中期以後淀川が浅くなったので,200石積以上の大船は姿を消した(『和漢船用集』)。

船形は喫水の浅い,ごく細長いもので,船首は尖った形状としているのが,川船に共通した特徴である。

航行の方法は下りには流れを利用し適宜棹を用い,上りは岸から曳き舟するというものである。淀川は川幅が広いので,順風ともなれば帆走も行う。

過書船には,三十石船と呼ばれた乗合船,初期のものを元三十石船といい,その後出現した小型の三十石船と区別する。(全長15メートル,幅2メートル船方4人乗客定員32人)

その中間のものを間(あい)三十石船と呼んで,略して間(あい)三(さん)と呼んだ。

この船は三十石船として京阪間の旅に便利な交通機関として利用され昼夜定期的に運行されたが装備は荷船同様で,わずかに苫「(とま)を船の屋根にかけ風雨を防ぐための「むしろ」をかけて雨露しのぐ粗末なもので材料は茅または菅であった。

(現文)

ナントきた八,京からさきへ見物つもりで来たが,いつそのこと,この舟にのつて大阪からさきへやらかそふか

北八「それもよかろう。モシ乗り合い…(のりやい)もありやすか」

せんどう「そふはかいの乗るならはやうのらんせ。いつきにだすさかい。コレコレわらじといてのらんせ。えらいへげたれ(きのきかぬやつ)じゃな」

北八「エゝ何をぬかしやアがる。きのつえゝべらぼうだ」

弥次「コレ北八,手めへのつゝみもいつしょに.おれが風呂敷きにつゝんでおこう」

北八「せんどうさん,コリヤアどけへすはるのだ」

せんどう「そこな坊さまのねき(傍)へ割込(わりこま)んせ」

弥次「御めんなせい。ヤアえいとな」トふたりながら櫨の間(和船で船尾方)へわりこみすはる」

のり合い「コリヤえらうつめくさつた。…………」

*現在。京都市伏見区淀町 宇治川はこの辺から淀川という。稲葉氏の城下町。

弥次「ときにきた八,とんだことをわすれた。ふねにのるまへに小便すればよかつたものを,例のとをり,船ではどふもあぶなくてしにくい。こまつたものだ。コレ舟頭さん,ちよつくりふねをつけてもらひてへの」

せんどう「あがるのかいの」

弥次「せうべん せうべん」

せんどう「ヱゝふなべりへ,ちよちよこなつて,(しゃがむ)ひよぐらんせ ひよぐらんせ」

弥次「それができりやアいひぶんはねへ。アゝもふ もふ出そふになって来た」とうろうろする。この弥次郎北八,ともの間と胴の間(舟の中央の間)のさかいのところにいたが,どうの間三人前かりきりにして,十二三のまへがみつれたるいんきょらしきじいきま,よひより弥次郎北八と,はなしなどしていたりけるが,せんこくよりふとんかぶりてね転びながら

いんきょ「モシモシ.おまい小用(こよう)におこまりなら,ぶしつけながら,わしがしびんかしてあぎよかいな。コレコレ長松よ長松よ。(江戸時代に商家などの小僧の名として多く用いた)イヤこいつもふねくさつたそふじゃ。モシそこらにあろぞいの。だんない(かまわぬ),そつちやへもてかんせ」

弥次「それはありがたふござりやす」トくらがりまざれに,となりをさぐりまはせば,はこ火ばちのうしろにどぴんあり。上がたにては,これをきびしょといふ。今えどにもたまさか見へたり。弥次郎これをしぴんとこゝろへとりいだして

「ハアこゝにござりやした。こいつはじんじやうなしぴんだはへ」トもつ手の所をくちとこころへ,まへにあてがへども,あななければ,さてはくちにこめてあるせんが,おくのほうへひつこんだものであろふと,ゆびをいれて,つゝきまはすうち,しきりにせうべんがもるよふになり,心はせく,ふたのおちたをさいわい,ハゝアこゝにもくちがあると,うえのほうからシウシウと,せうべんをしてしまひ

「ハイありがたふございやした」トとなりへそつと,やっておく。いんきょやがておきなおり

「コリヤえらうさむなつた。長松,おきて火イともさんかい。洒なとやろわい。コレ目イさまさんか。コリヤやくたいじや」トそこらさぐりまわして,ひばちの火をつけ木にうつし,小でうちん(小提灯)をともして,ふなぼり(船梁。和船の両舷側の棚板のあいだに横たえる角材。)にぶらさげ,きびしょをとって

三十石船(淀川の夜船)・広重画

大阪八軒家

いんきょ「ヤアコリヤ何じゃい。ハゝア茶をたくつもりで,水がな入れておきおつたそふじゃ」トいひつゝ,とまの間からきびしょを出し,弥次郎がしこんだせうべんを川の中へうちあけてしまひ,すぐに樽のさけをあけて,かの火ばちのうえにかけながら

いんきょ「えどのお客,さけひとくち,どふじゃいな」

北八「コレハおたしなみでございやすね」

いんきょ「もふでけたそふじゃ」トさいろう(茶会に用いたりする籠製の花生(はないけ)であるがこの場合竹で編んだ弁当箱)のにしめなどだし,いんきょ,さかずきに少しついで

いんきょ「ドレおかん見ましよかい。イヤこれは,けたいな香(か)がする。ぺツゝゝ,コリヤ酒がわるなつたのか,よもやそじゃあるまい。ひとつ,おまいのんで見てくだんせ」下北八へさかずきをさす

北八「ハイこれは,オト……ト引き受けてぐつとのんでしまひしが,何とやら,しほば(しょっぱいようで)ゆきようにて,へんなにはひのするさけだと,こゝろにおもひながら,むねをわるくして,なでさすり「ハイいただきやした」

いんきょ「おつれのおかたへあげてくだんせ」

北八「そんなら弥次さん,ソレ」トさかずきをまはす。弥次郎はせんこくより,これをみてふしぎにおもひ,なんでもあれは,おれがせうべんをしたしぴんだが,それでさけのかんをするといふは,どうしたものだ,ただしは,おれがそゝうで,しびんとおもってせうべんしたのか,何にしても,とんだことをしたと,心のうちに,ふたりがかほをしかめるを見て,おかしさこらへられず,それとしらずに,あのうちのさけを,北八がのみたるを,ふきいだすほどおかしく,じつとこらへいたりし所へ,北八さかずきをさしければ

弥次「イヤおらぁ御めんだ。なぜかこよひは酒がのみたくねへ。………」

*三十石船には便所がないので老人は尿瓶をもちこんで小用する。

かくて船は,枚方すぎたころ,篠をつく大雨となり,苫(とま)をもれば,船頭もはたらき自由ならず。

やがて堤に船をこぎよせ,しばらくかかりて(船をつないで)見合わせけるが,ここは伏見と大阪の半途にして登り船も下りぶねも,みな落合,混雑し,およそ一ツ時あまり過ぎたるとおぼしき頃,漸く(ようやく)雨やみ,雲切れて,月の影,(枚方は摂津国)

弥次「ハアもふ何ン時だろふな。ときに北八またこまつたことがあるわい。雪陣へゆきたくなつた」

北八「エゝきたねへことばかりいふ」

弥次「どふも船ではできぬ。イヤさいわい,ここにかかっているうちに,ちょつくり土手へあがつて,やらかしてこよふ」

北八「ホンニよその船でも,人が手水(てうず)にあがるよふすだ。はやくそふしなせへ。イヤわつちもお相伴(しやうばん)がしたくなった。モシ船頭さん,ちよつとあがつて来たいがいいかねへ」

せんどう「用たしになら,はやういてごんせ。わしらが今めしくてしもふと,いつきに船を出すさかい」

弥次「ナントいい景色だな。どこらでやらかそふ。おもはず勝景にみとれいたるが,このうち,岸にかかりいたりし船ども,もやひ(舫)綱をとき,棹(さほ)さしのべて,ふたりを呼びたつるに,いずれのふねにも乗り合いのうち,土手にあがりたるもの共,いちどきにおりたち混雑し……」

*武士の礼服と小用

江戸城内における礼服三点セット(素襖,肩衣,長袴)を長裃で,忠臣蔵松の廊下に見るあのスタイルである。

幕府の職制に「尿筒棒持役」と云う職があって,鎌倉時代から代々土田氏が世襲であった。

土田氏は「公人朝夕人」くにんちょうじゃくにん,と呼ばれて将軍が長袴を着ているところかならず,「尿筒」しとづつを捧げもって随行した。「尿筒」の材料は銅や木で出来ていて,人の背丈くらいの長さ,口の所は革で縁取りしてある。

使い方は長袴の裾から差し入れ,「褌」ふんどLを緩めて筒口をあてる。

この作業を土田氏は道具を持って控えの土間に待機し,小便廊下の役人の呼び込みに,緑したまで進み将軍の小用の世話をする

新人物往来社 歴史読本(四十九巻第八号)礼服着用時の小用

※日本下水文化研究会会員