読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

新河岸川の舟運と川舟の便所

△講話者 松田 旭正 *

コーディネーター 地田 修一(日本下水文化研究会会員)

1.新河岸川の舟運のはじまり

新河岸川は江戸初期から昭和初期まで江戸と川越を結び,300年間舟運は物質輸送に重要な役割を果たしてきた。仙波東照宮が寛永15年(1647)に焼失し,再建の資材を舟で新河岸川を利用して運んだのが始まりと云われている。本格的に舟運が行われるようになったのは,川越藩主・松平信綱の時代「正保元年(1644)又は寛文二年(1662)」とも云われ河岸場(船着場)が点在し,回漕問屋を中心に繁栄した。「新編武蔵風土記稿」

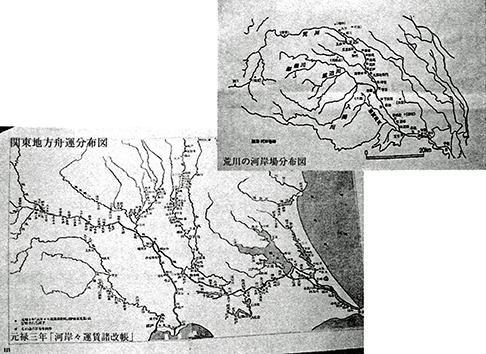

2.関東地方の舟運と荒川

上越国境の山々から流れ出た水は,関東平野で多くの支川を集めて太平洋に注いでいる。

関東は,大河川の利根川と荒川を幹川として,中小の河川は枝として流れ込み,これらの河川を利用し,大消費都市の江戸に物資を運ぶ舟運には恵まれ,川舟の発達と共に,活発な交易が行われた。

荒川は甲武信ケ岳を源流として隅田川から江戸湾に入る。支流の一つ新河岸川は川越から新倉を経て荒川に入る。

3.利根川・荒川の舟運

江戸と関東,東北,上信越を結ぶ物質輸送の大動脈である利根川水系には,大は高瀬船・ヒラタ船から小は,川下(かわさげ)小船まで実に多種多様な川船が往来していた。利根川高瀬船は川船として最大級で川船には珍しく「世事の間」と称する乗組員の居住区を設け,海船に近い本格的な帆走もしていた。また利根川水系の上流域のヒラタ船は上州ヒラタ,新河岸川の川越ヒラタも世事付であった。

4.新河岸川の舟運

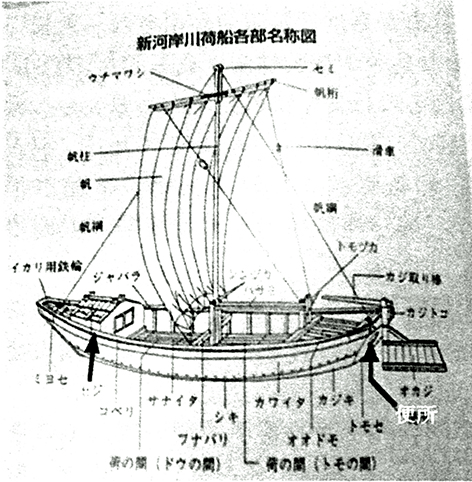

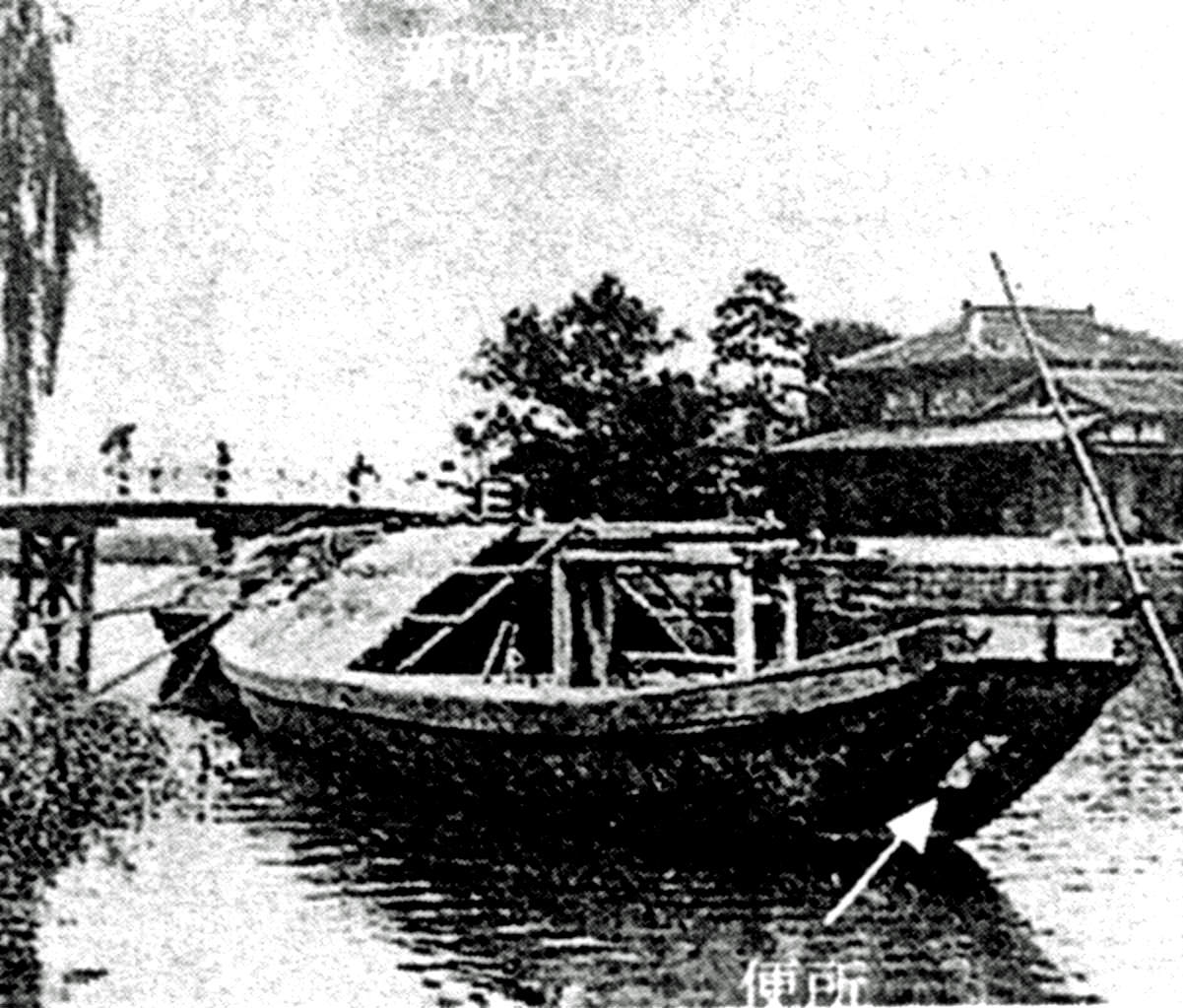

江戸時代に新河岸川を運行していた船は,高瀬船や似滞船で全長15m前後,幅3.5m明治期以降になると小廻船という荷船が多くなる。荷船の積載量は普通で米150俵〜200俵,一番大きいひらた船で米300俵を積むことができる。

これらの船は,川越から江戸まで運航方法によって 並船(往復九日),早船(往復五日),急船(往復四日),飛切船,雁船(季節便)の名称があった。また荒川で用いられた川越ヒラタがあった。

新河岸川荷船は江戸末期ごろに改造され,「世事」も舳(トモ)側に付け替えられ,艫(トモ)の甲板に他の荷船には無い便所が設けられた。甲板から長方形の穴をあけ,直接水中に落ちるようになっていた。

世事の大きさも幅の狭い新河岸川の船は小さくなり畳二枚で「切炬健」もなく七輪で煮炊きをしていた。

新河岸は荒川に出るまで,川幅が,狭かったり,広かったりで,狭い所は往復の船のすれ違いが困難であった。そのため淀川のような舫いが出来なく途中の用足しでの下船はできなかった。

新河岸川の帆かけ船

江戸への定期船として人を運んだ,有名な川越夜船は,荷物を積む「荷の間」に筵を敷いて,屋根にはアシの葉で編んだ「苫」掛けにして雨や寒さを防いで人を乗せた。

客を乗せる川越夜船は川越から江戸浅草の花川戸までおよそ一昼夜(約二十二時間)であった。乗船客は六,七十人を定員として午後三時頃川越を出発していた。船頭さんは六,七人は同乗し,新河岸の河口,新倉まで棹で押しすすめた。新倉を出て荒川に入れば櫓を使い,夜は二人が二時間交代で櫓で漕ぐ,櫓の位置は「とも」の左右両舷の二本の櫓を二人背中をあわせに調子を合わせて,漕いだ。

風の良いときには帆を挙げ,荒川を浅草の花川戸にむかって船は進んだ。

花川戸からの帰りは上り船で,荒川は帆と櫓で上り新倉から新河岸に入ると,狭い所は棹だけしか使えず,水量の少ないとき,水勢の大きい時は「のっつけ」と言う船に付けた綱での引船にたよった。

5.川越夜船の便所

新河岸川の船に便所をなぜつけたのか?船の便所について,海船の場合,大小便は艫から直接海に放下するのは,海では港を出港すると陸を離れ沖に出るので,周囲の人の目が無いので安心して用便が出来る環境になる。この心理は登山者が登山中に用便がしたくなると,藪の中で人目を避ける行為と似ている。

川船の場合,出発から到着まで両岸で周囲の人の目があるのでできない,と考えられる。しかし女性は乗船客の目もあるので,やはり難儀だったことだろう。

新河岸川の船は艫の甲板に長方形の穴が貫いて川に直接出来るが,便所のある個所は,船頭が櫓を使ったり,舵を扱うので,穴の周りに遮蔽するものが何かあったのではないだろうか?

この便所のことが三田村鳶魚の「乗船記」に「便所はともの方に長方形に切落としてある。そこから放下するのだ」とのみ書いてある。

6.船頭について

船頭になるためには「棹で三年櫓で三月」といわれ棹を一人前に操れるには長い年月が必要であった。船は定期船ばかりではない,並船といって二人で船にのり一航海二十日かかることもあるので,夫婦で船頭暮らしをする人もいた。

世事は二畳程度の畳が敷かれ,炊事道具一式のほか備品の船ダンス・木製の銭箱・などの生活用品があった。

早船などは四〜五日で一往復したため,船頭が六〜七人乗りこんでいた。

帰り船の荒川から新河岸に入ると引船になるので,二十〜三十メートルぐらいの綱で片側の道を何人かの船引き人足で船を引き上げた。

7 新河岸川(新川)夜船の船主

新河岸夜船(チョボー船)を三艘持っていた任侠赤尾林蔵はその収入は大変なものだった。これは川越の新河岸から花川戸までくる船なので,夕方に発って翌日の午前には着く。

明治になってもチョボー船は出たので,月の四には水天宮参りといって出る。

その他,一六,二七,三八,四九,五十,これが往復五日積もりで,毎日交代に船が出る。

船の中には大堤燈一つで,真ん中のところに大きな火鉢が置いてある。その下の所が盆茣蓙になるので,志木の井下田という老人の話によると,一度この船に乗って,そのテラ銭で,人力車五十台をつらねて成田参りをして,ご馳走を食って帰って来たことがあるそうだ。

そのくらいテラ銭があがった。赤尾林蔵は,それを三艘も持っていた。(出典「三田村鳶魚 全集第十三巻 侠客の話」)

8 隅田川の屋形船

江戸時代の大川(隅田川)には遊びの船の「屋形船」があった。この船の用途は,納涼,観月,雪見潮干狩りなどに使われ,ユーザーは大名,旗本,豪商などがレンタルしていた。

船内は六畳位の畳敷を船べりに沿っていくつもつくり,内装の間仕切りは襖を立て,最後の一室は共同台所として,各室毎に客に貸した。大名や高級旗本は全室貸切の場合もあった。船首と船尾の戸は引き戸になっており,丈夫であった。船べり側(船の側面)は幔幕,スダレ,以外の物は幕府から禁止されていた。武家の持船は障子が認められ,町場の船との区別は,みおし上方の飾りで見分けられるようにしてあった。

この頃の男女の色っぽい出会に船を使う場合は別に酒手を船頭にやり適当なところに船を舫ってもらい,二〜三時間消えてもらっていた。しかし便所のことは全く出てこないが,女は「おまる」で男は船べりで直接放尿したのであろう。

9 屋形船の変遷

屋形船は室数の多さが競争になり大川(隅田川)一番の大船は「川一丸」,座敷の数が八間(八)に台所一間(一)で,「山一丸」,と次々に大きな船が出現,長さ九米から十五米さらに二十五米までもあった。幕府から度々制限令が出され,天和二年(1682)船の長さ十米の制限,貞享元年(1684)船を新しく造るには町年寄の許可を必要とし,元禄十四年(1701)制限以上の船は取り上げ,宝永三年(1706)船数百艘までになった。享和三年(1803)三十一艘,当時屋形船の使用料が五両であった。

江戸時代隅田川の夕涼み船は五月二十八日から三ヶ月許され,初めの日を「川開き」で花火大会が催された。

屋形船は屋根の上から船頭が四〜五人で棹を使って船を進め,船内は全部客間であるため,屋根の上から梓を使った,勿論便所は設けてなかったであろう。大名等が屋形船を利用した場合,その頭上に船頭がいると無礼であることから屋形の裏に「蟲」の字が書かれ,上にいるのは「蟲」です,とした。

※日本下水文化研究会会員