読み物シリーズ

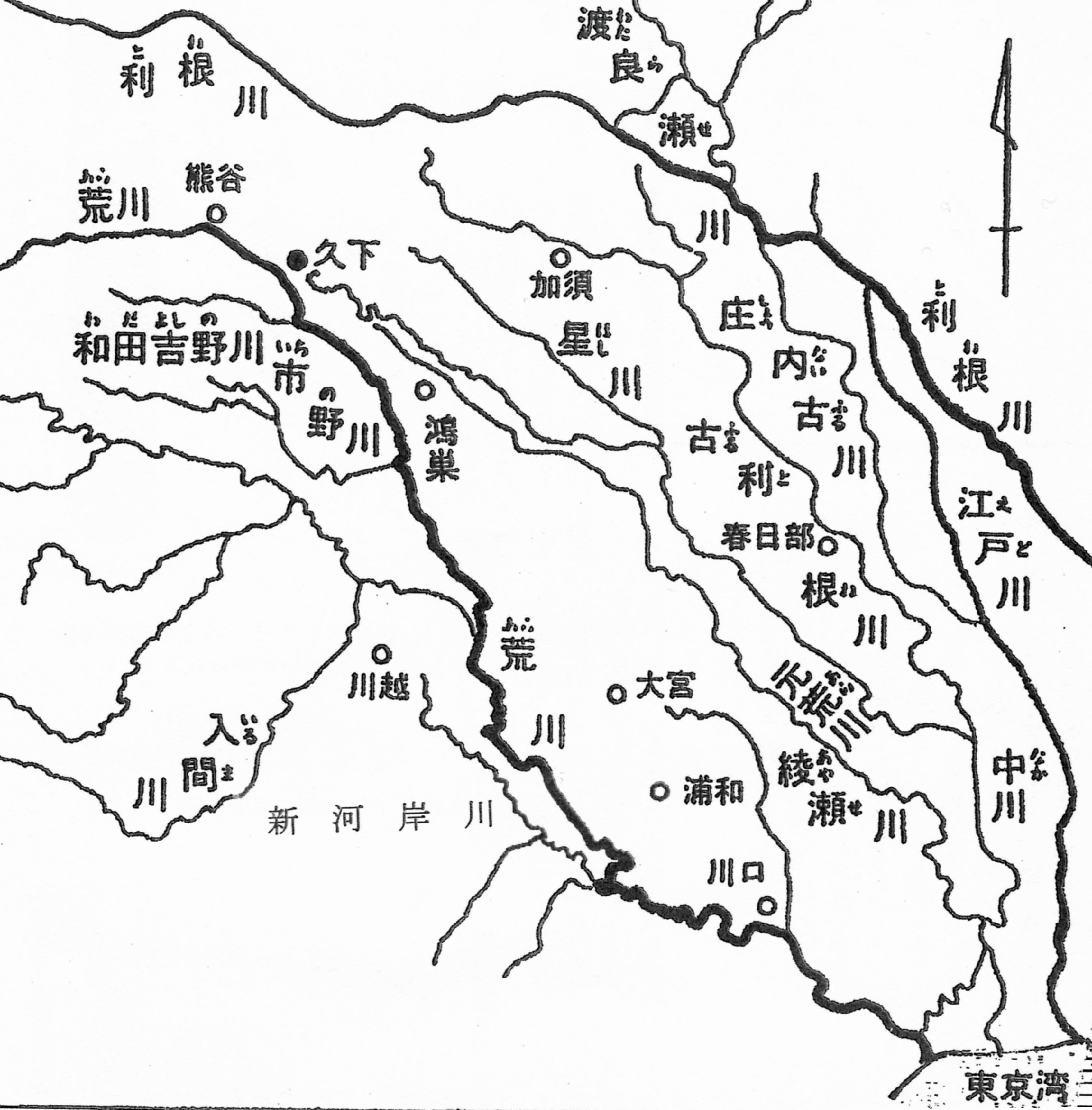

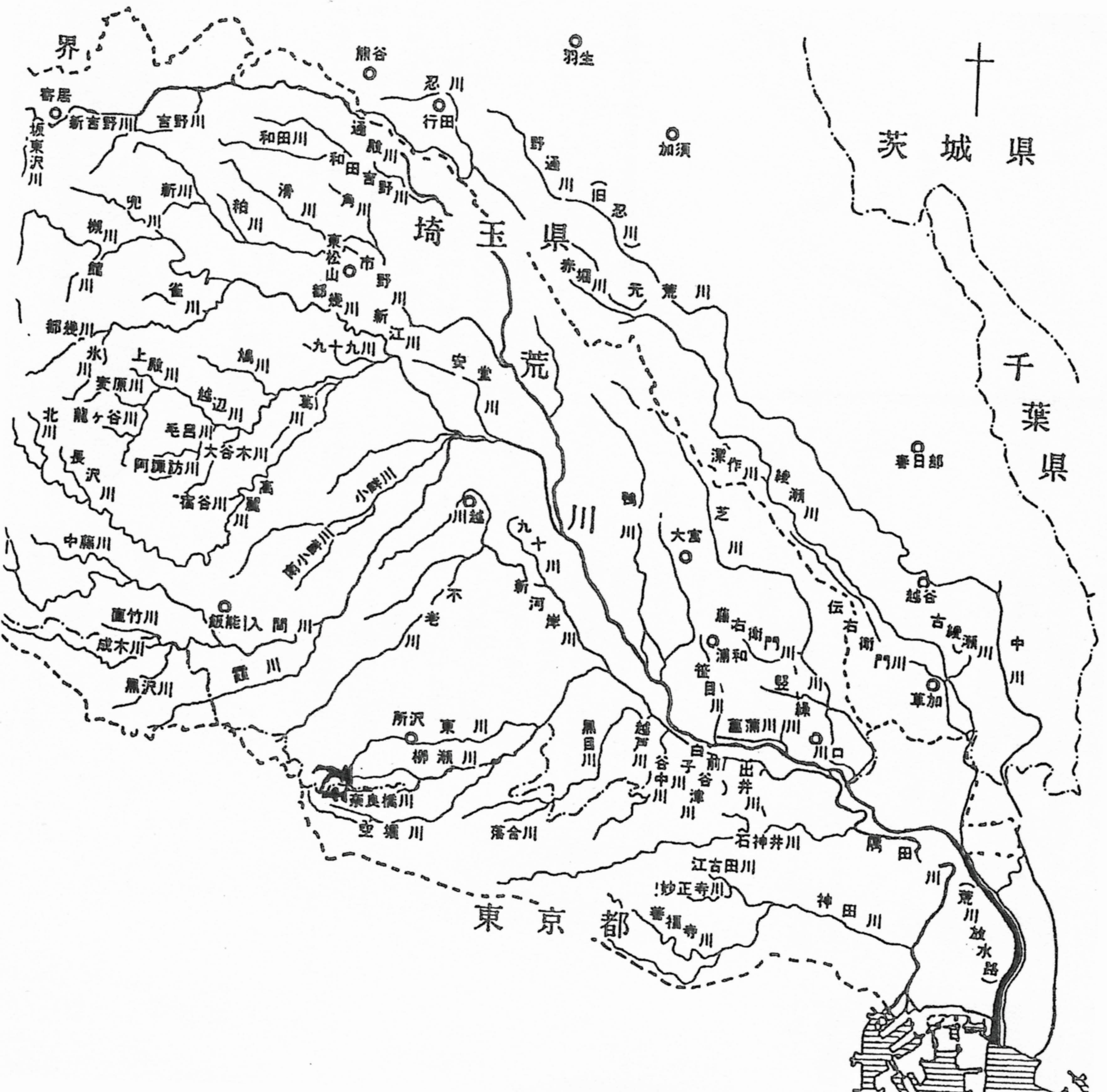

都市河川の源流を訪ねて 【荒川・中川水系】

文:地田 修一 氏

写真:野口 廣

プロフィール

地田修一(ちだ しゅういち)

東京都下水道局勤務。昭和41年芝浦処理場水質係、その後、新河岸、北多摩二号処理場長などを経て、平成4年技術開発課長、5年より施設管理課長、7年砂町水処理センター所長、現在に至る。この間に日本下水道事業団などに都合10年間出向。著書に「活性汚泥の細薗学」(共訳、産業用水調査会)、「有機性汚泥の緑農地利用」(共著、博友社)、「江戸・東京の下水道のはなし」(編著、技報堂出版)。技術士(水道部門)

野口 廣(のぐち ひろし)

昭和46年3月日本大学理工学部工業化学科卒業、昭和41年4月入都、下水道局落合処理場、昭和56年5月下水道局計画部技術開発課、平成4年4月下水道局落合処理場水質管理係長、平成10年4月東京都下水道サービス(株)技術開発課課長補佐

[一言]

都市河川の源流が意外と身近にあった。人々の生活が滲みでる写真がとりたいものである。中山道69次を数年かけて走波しようと、カメラを背負い新調した折畳み自転車に乗り、家の近くから走り始めた。

パソコンは趣味ではないが、よく使う。現在のパソコンの能力からは、ワープロや表計算ができるだけではだめで、本誌を始めとする専門誌の論文を直接作成する技術が必要と思う。

目次

① 変わる河川の流路

② 元荒川

③ 星川

④ 綾瀬川

⑤ 和田吉野川

⑥ 不老川

⑦ 都幾川

⑧ 芝川

⑨ 見沼代用水路

⑩ 見沼通船堀

⑪ 新河岸川

⑫ 荒川

⑬ 川とともに暮らす

悠久の川の流れも自然や人々の生活変化とともに、その相貌を変える。大地を潤し、様々な恵みをもたらしながら歴史を刻んでいく…そんな川に魅せられ身近な都市河川の源を訪ねようと思い立ち、徒歩と自転車で10指に余る川を踏査した。江戸の弥次さん喜多さんならぬ、平成水処理男の源流探訪記-今回から10数回にわたって連載します。ご期待ください。

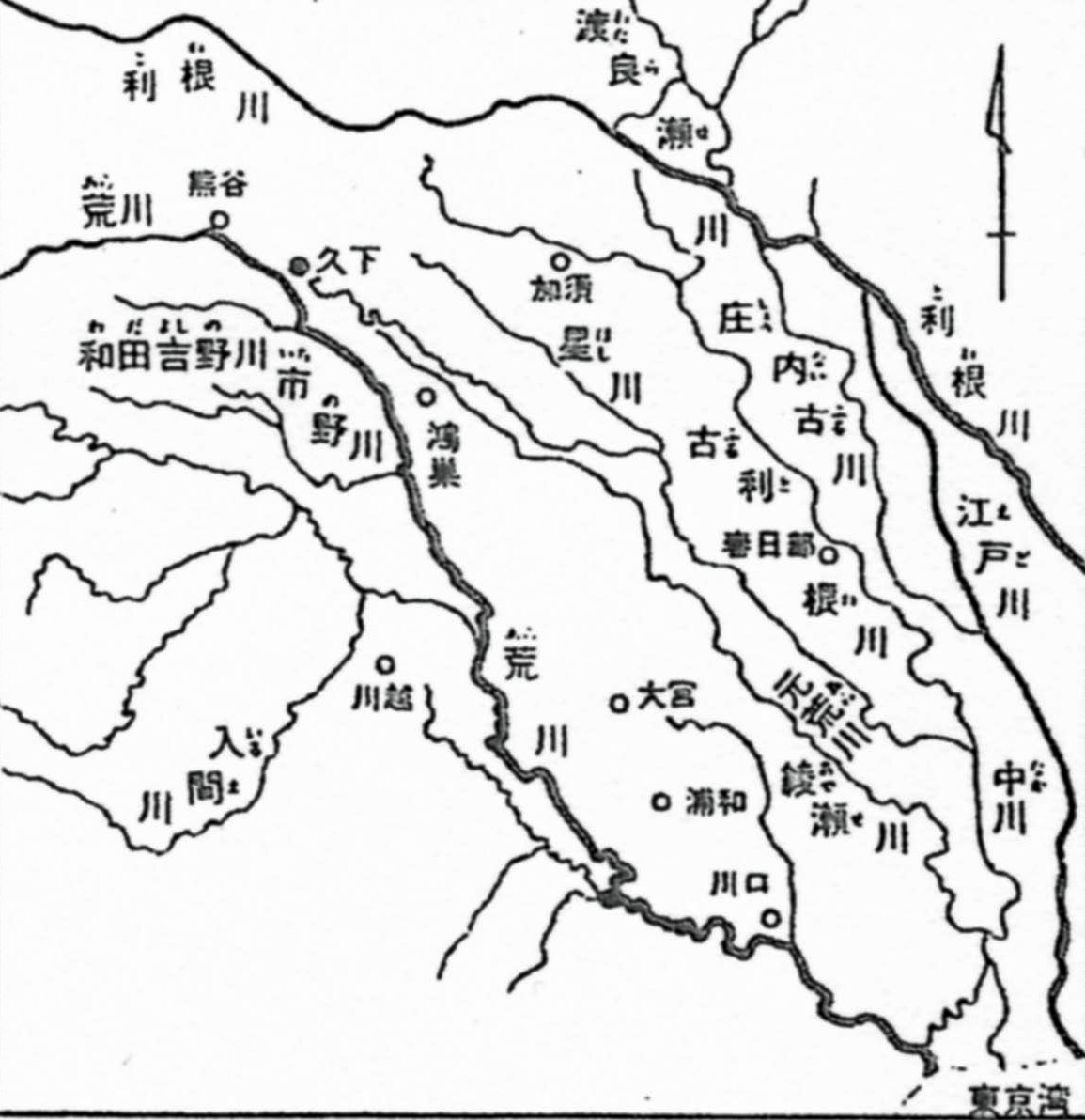

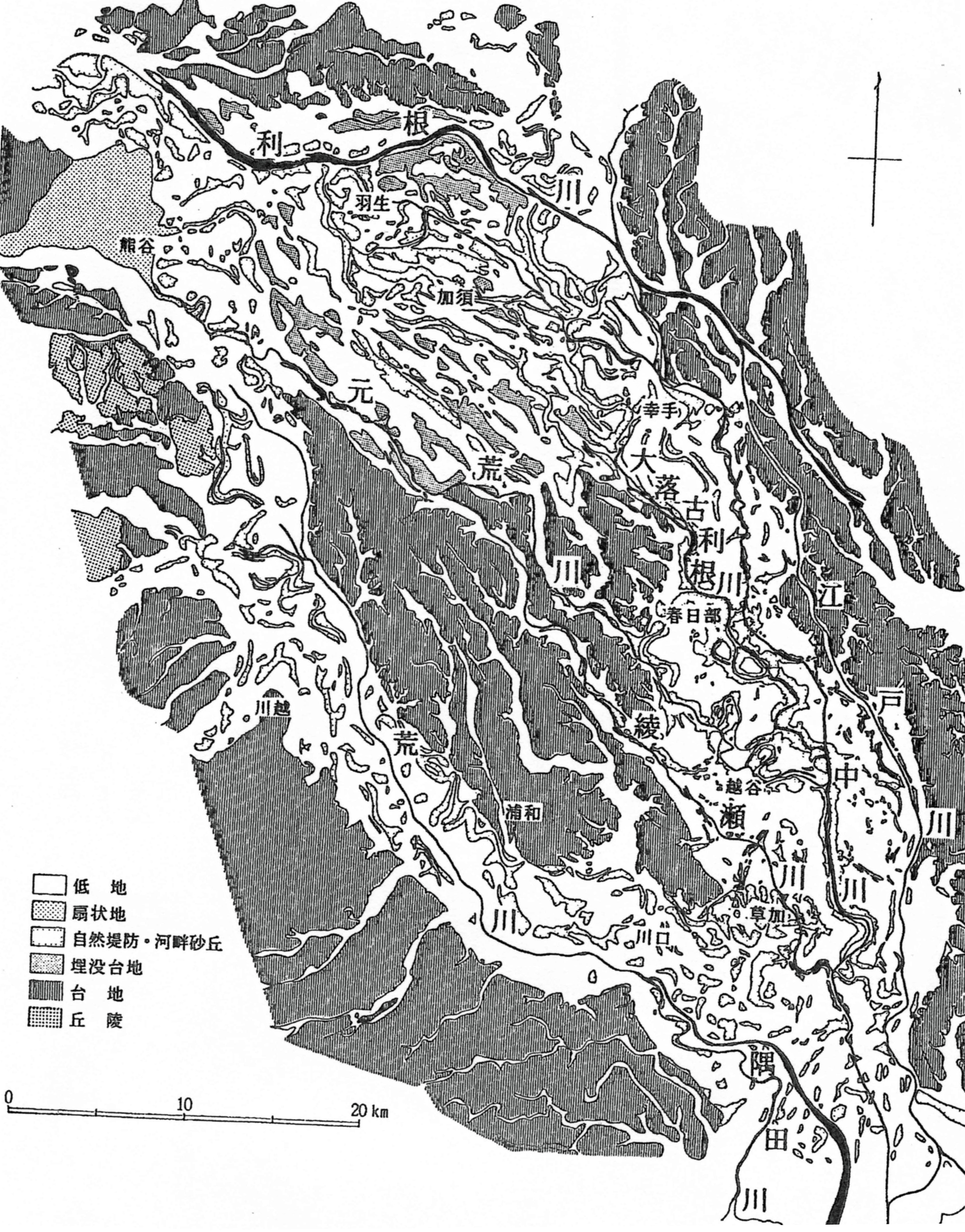

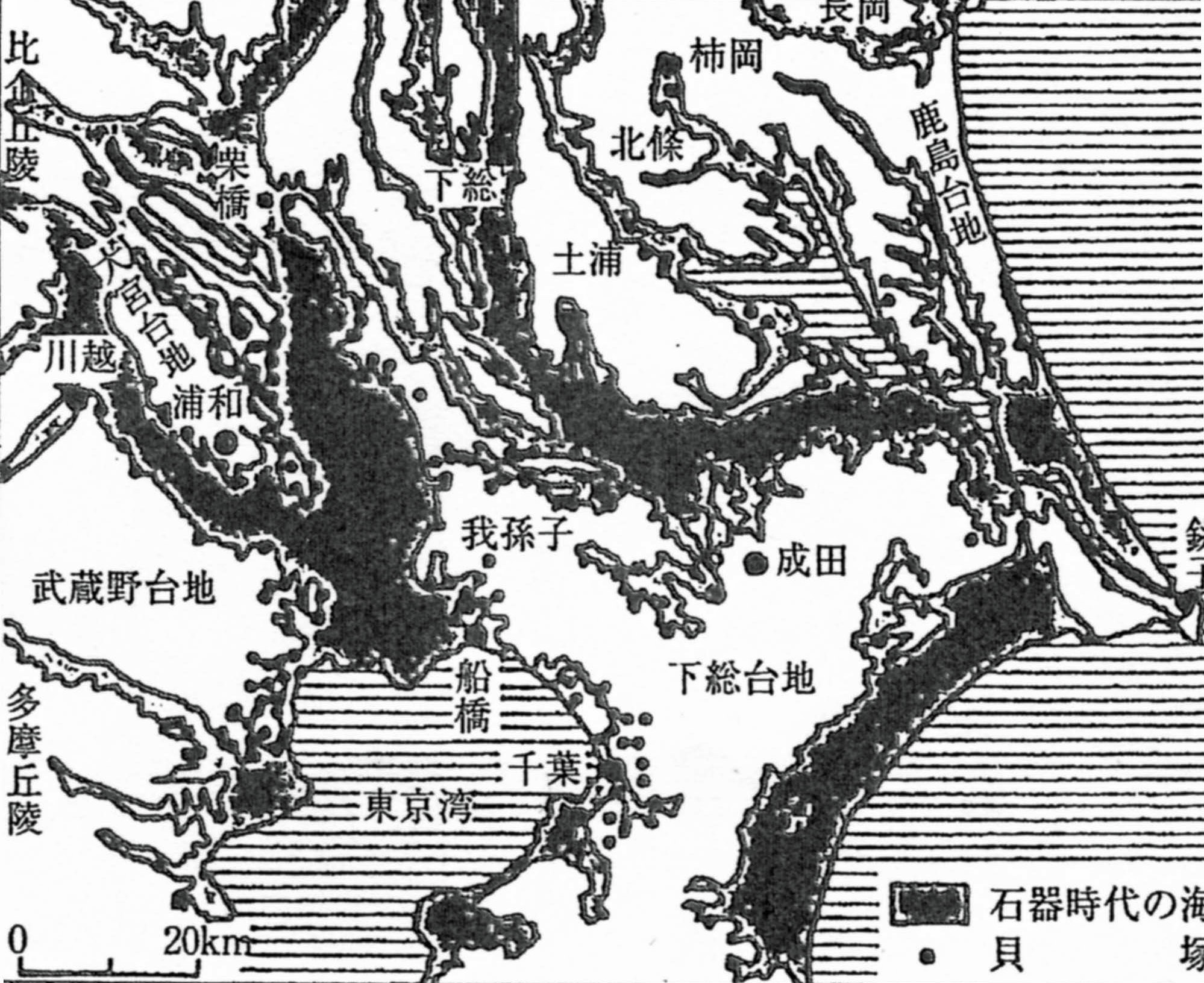

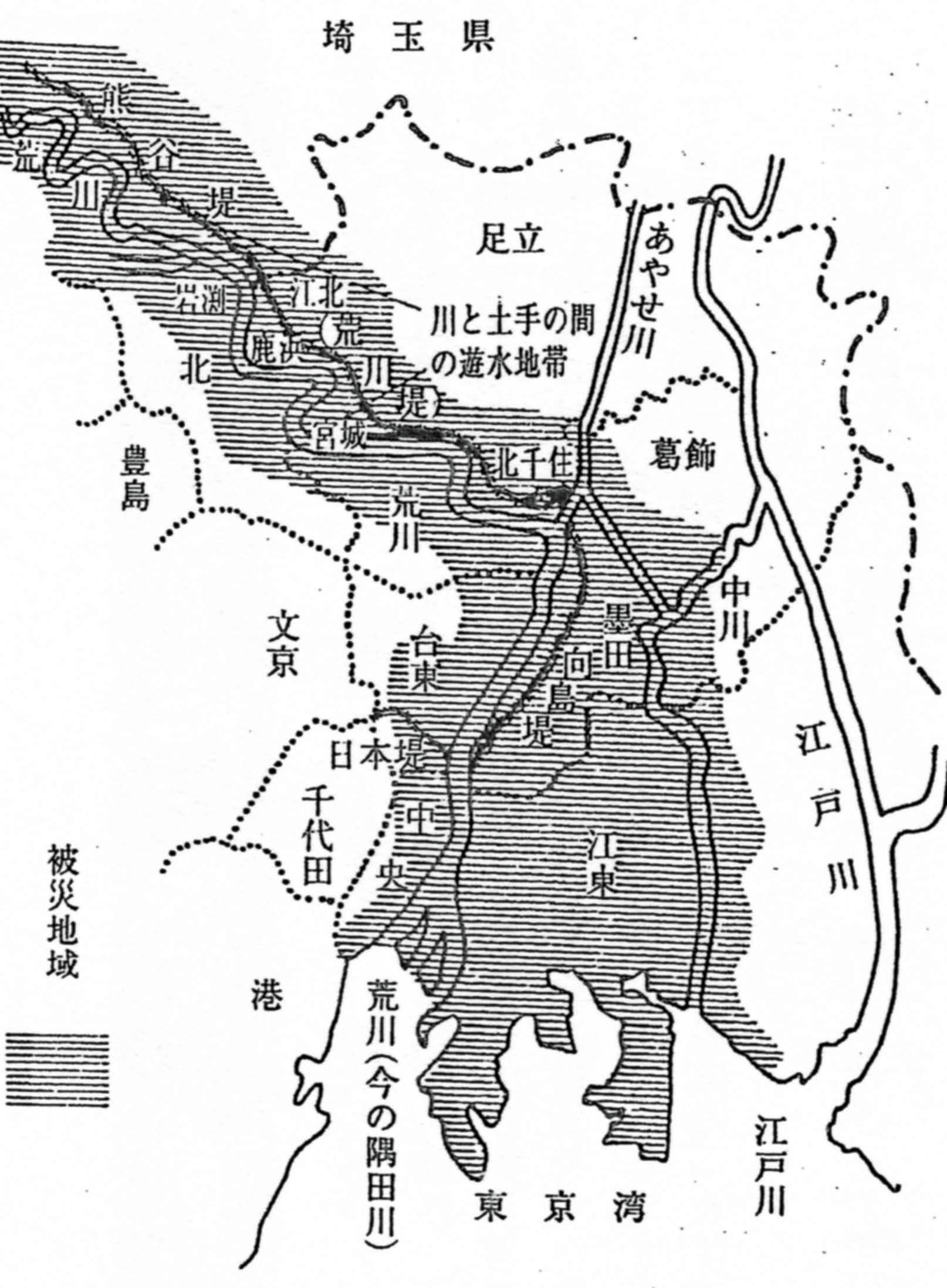

① 変わる河川の流路

古利根川、元荒川のように昔の河道を流れているといったイメージを持っている河川がある一方で、新中川、荒川放水路のようにいかにも人工的に造った河川だと感じられるものもある。関東平野は、古代、東京湾が今よりもっと内陸部へ奥深く入り込んでいたうえ、周りの山々からたくさんの河川が流れ込んでいたので、陸化が進んできた中世になってからも、まだ沼沢地が数多く残っており、大水の度に河川の流路がめまぐるしく変わるということを繰り返していた。

江戸時代の河川の付け替え事業

1603年、徳川家康が江戸(東京)に幕府を開いてから後、関東平野においては河川の付け替え、沼沢地の耕地化、用水路の開削、運河の開削などの土木工事が大々的に行われ、これによって自然河川の流系が大きく改変された。

荒川について昔と今の河道の変遷をみてみると、江戸時代以前では東京湾に流れ込んでいた利根川の支流であった荒川は、現在の元荒川の川筋を流れていた。ところが、今から370年ほど前の1629年に、埼玉県熊谷市の久下(くげ)で締め切られ、新たに流路が開削され、入間川に注いでいた和田吉野川に合流させる流路付け替え事業が行われた。河口部の流れは現在の隅田川である。これは当時、荒川が和田吉野川へも分流していた自然の理を考えてのことと見られる。この結果、荒川の、主流と切り離された熊谷以南の旧荒川は、扇状地の湧水と星川などの支流を集めて流れる小河川に変じ、元荒川と呼ばれるようになった。

江戸時代の荒川と利根川(荒川読本(建設省)より)

江戸時代以前の荒川と利根川(荒川読本(建設省)より)

ちなみに、この時期に、利根川についても流路付け替え事業を行い、それまでの東京湾への流れを東遷させ、銚子で太平洋に注ぐ現在の流系にしている。

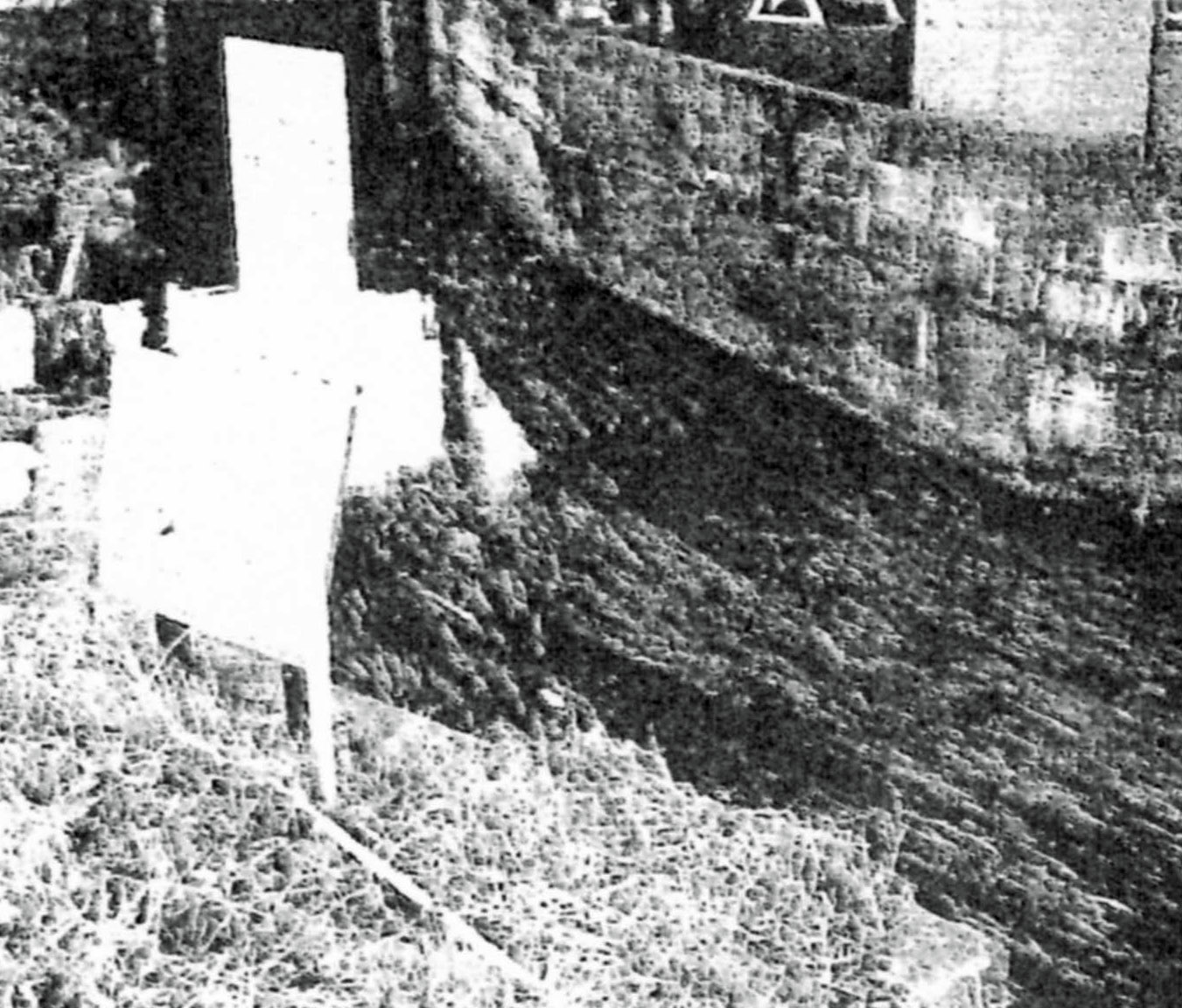

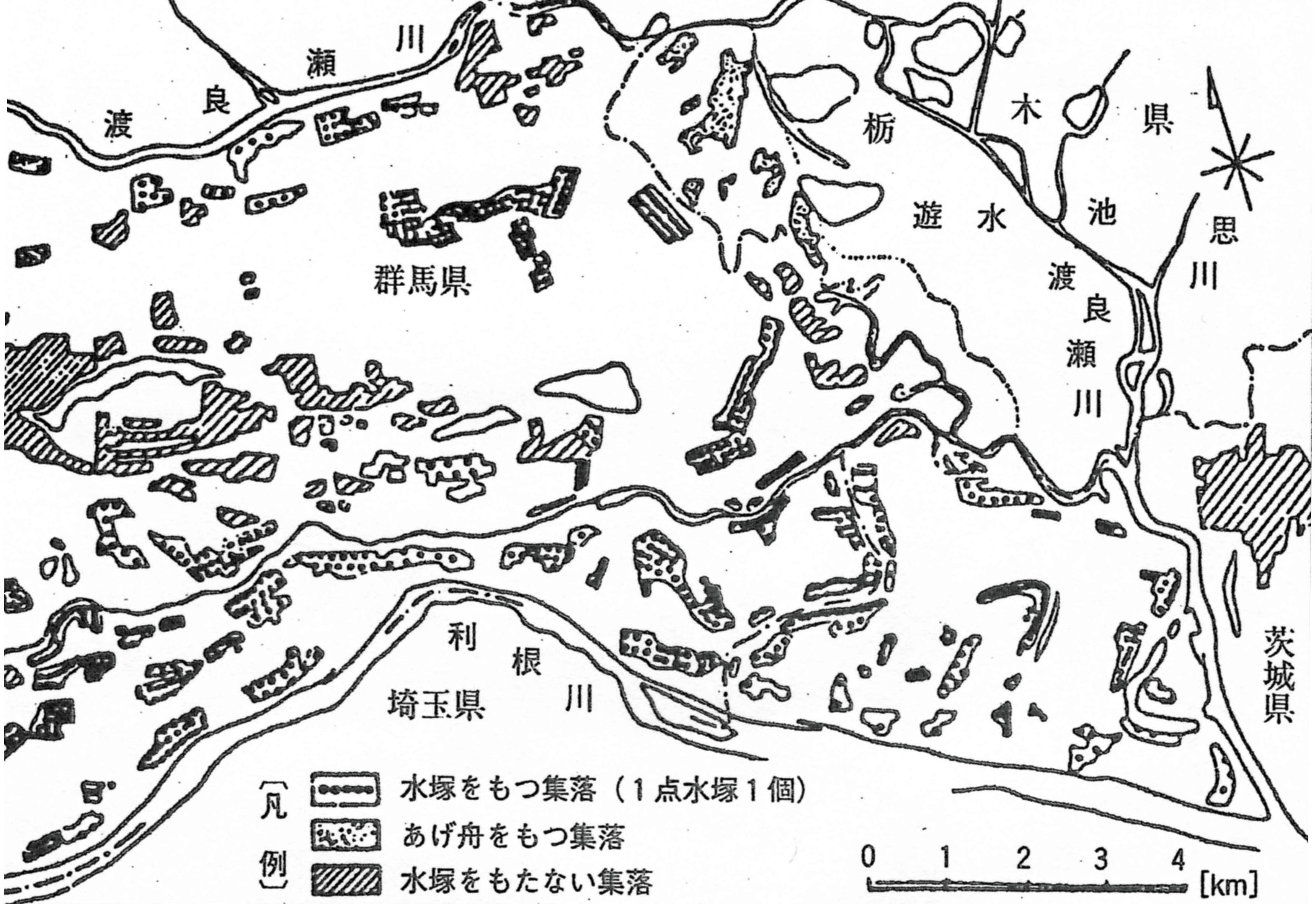

荒川の付け替えにより、埼玉県東部の新田開発や荒川を利用した舟運が進むようになり、下流の江戸の町での洪水の被害が減った。しかし、荒川の全水量を受け入れることになった和田吉野川の周辺の荒川中流域では、かえって以前にもまして水害が増え、洪水から村や家を守るため輪中堤や水塚が作られるようになった。

源流を訪ねて

筆者等二人は、広い河川敷を持つ荒川中流の両岸の田園都市にそれぞれ住まいし、同じ職場に勤めている。二人ともその土地の生まれではなく、いわゆる新住民であったことから新しく住みついた地域の地理や歴史に興味を抱いていたこともあって、身近な地域を流れている中小の河川の源を訪ねてみようということになった。深山幽谷に発する川の源流の雰囲気は若いころハイキングを趣味としていたので実体験していだが、平野の台地の端からの湧水や里山の谷を水源とする川のスタート地点の状況を自分の目で確かめてみたいとの思いが強かったからである。天候の良い季節を選んで年に2回程のペースで訪ね歩いた。鉄道やバスで最寄りの拠点まで行き、そこから目的地までは徒歩で回った。なかには行程が長いため自転車に乗っての探訪もあった。

輪中堤(荒川読本(建設省)より)

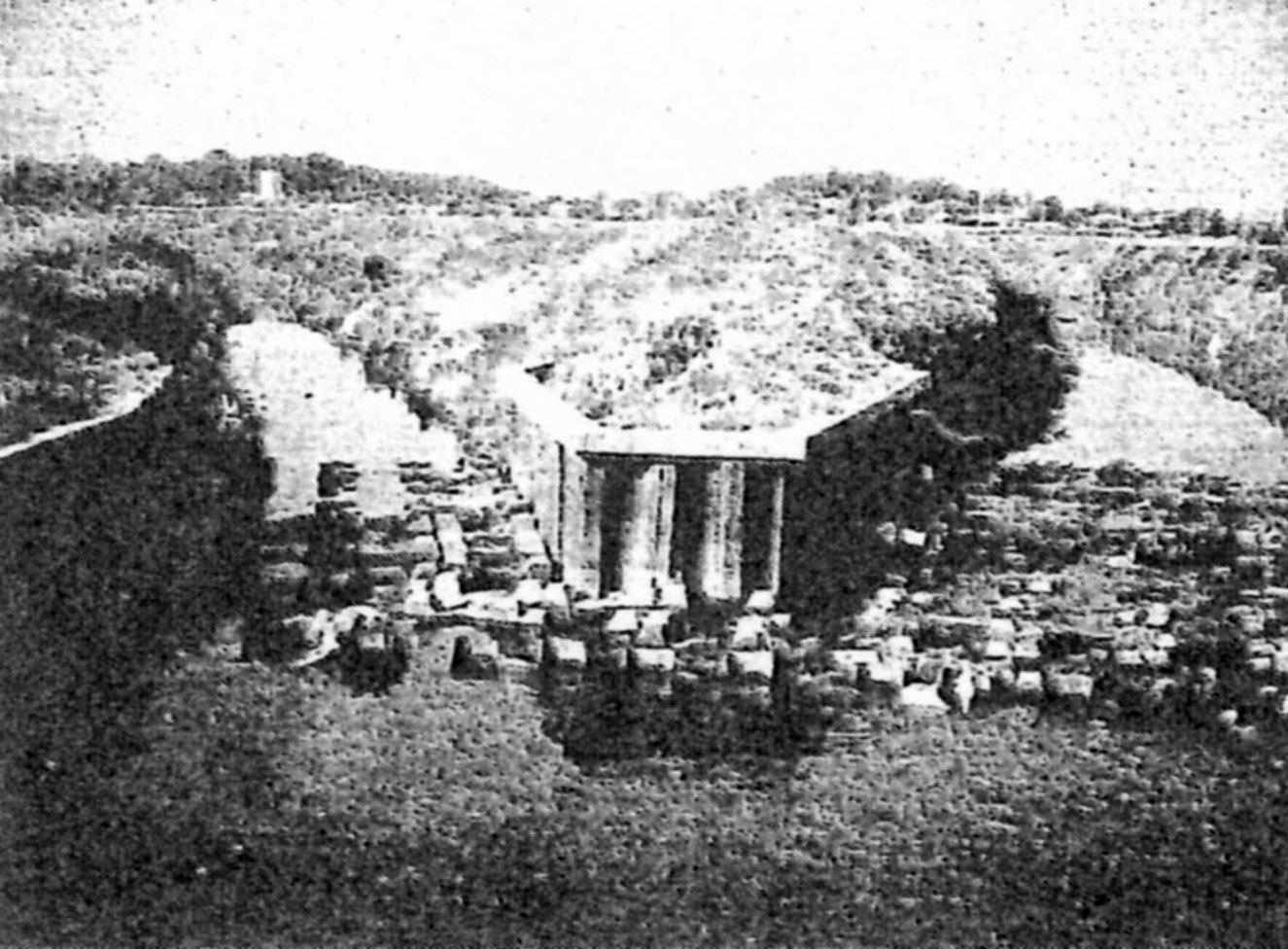

水場(荒川読本(建設省)より)

元荒川(熊谷市内のムサシトミヨ生息地)

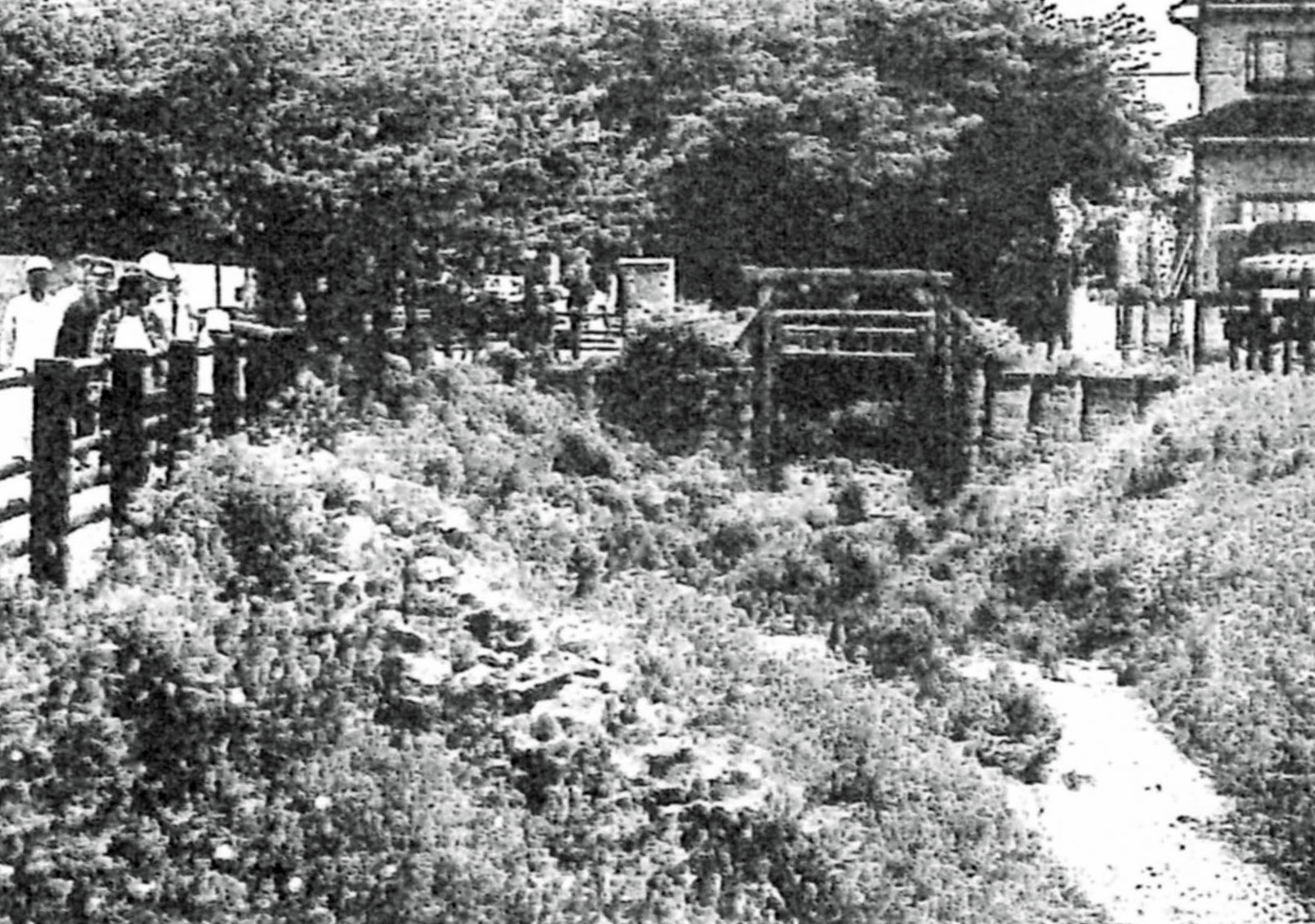

和田吉野川の合流点(向かって左:和田川、右:和田吉野川)

不老川(源流は潅木で覆われている)

順不同で名前をあげれば、元荒川、星川、和田吉野川、不老(としとらず)川、綾瀬川、芝川、都幾(とき)川、見沼代用水、見沼通船堀などである。このほか、荒川河口(東京都江戸川区)から秋ヶ瀬取水堰(浦和市)までの船による遡行も行った。その時その時の気分の赴くままの探訪であり記録に残すつもりがなかったので、メモも取っておかなかったが、幸い筆者の一人の野口がたえずカメラを携えシャッターを押してくれたおかげで、たくさんの写真が手元に残り記憶の糸を手繰ることができた。そこで、「都市河川の源流を訪ねて」と題して写真と文とで、読者の皆様方を関東平野の真ん中に位置する埼玉の地に案内できたら、そして江戸時代の治水工事の余韻を伝えることができたら、また都市化の進む都市近郊の人々の川との接し方についてコメントできたら、と考えた次第である。

東海道をテクテク歩いて旅した江戸の町人の弥次さんと喜多さんよろしく、平成の水処理男の二人旅、旅先の武州埼玉における都市河川の源流で何が待ち受けていることでしょう。

都幾川 (急流で砂防ダムが多く、水音が大きい)

綾瀬川(源流からは元荒川処理センターを取り巻くように流れている)

芝川(田畑の窪みを流れている)

見沼代用水(綾瀬川との交差は掛樋から伏せ越しに変わっている)

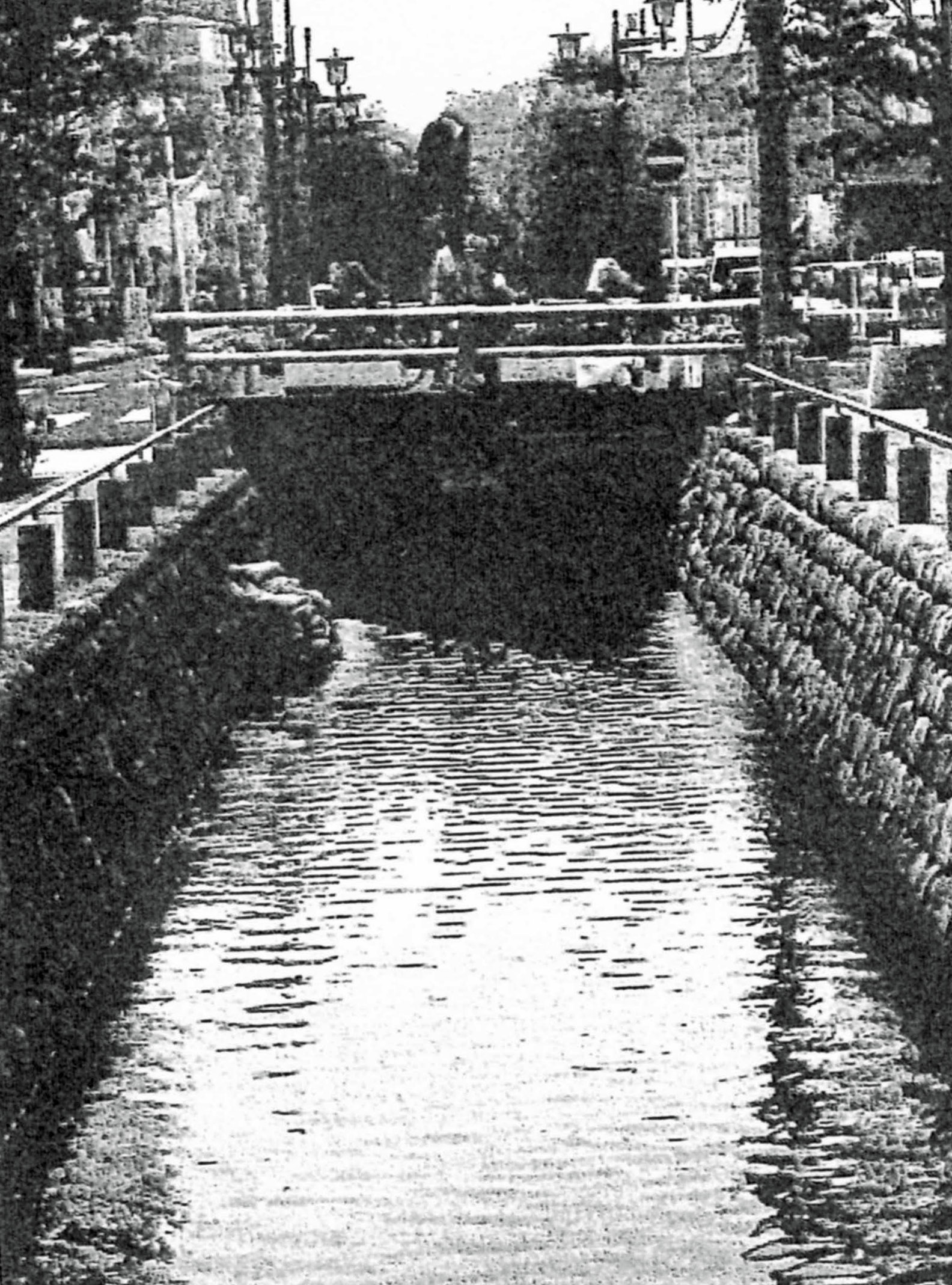

見沼通船堀(東縁にある二の関)

江戸時代の荒川と中川

② 元荒川

元荒川の源流と巣をつくる魚ムサシトミヨ

JR高崎線熊谷駅の上越新幹線寄りの南口から旧中山道を東京方面に戻るかたちで歩くと、ほどなく右手に荒川の高い堤防沿いに埼玉県水産試験場熊谷支場が見えてくる。この堤防の辺りが江戸時代初期に荒川の主流を締め切った所であるが、その時の堤防は昭和になって築造された新しい堤防に吸収されてしまい、その名残りを止めていない。この支場ではヤマメ、イワナなどの冷水魚を試験養殖している。養魚池には地下水をくみ上げて供給しており、池からの越流水が幅1.5m程の小川となって流れ出ているが、これが今では元荒川の有力な源頭水となっている。かつては、この辺り一帯は荒川の伏流水が堤防の下を通過してそこかしこで湧き出し、水源池の機能を果たしていたそうである。近くに、漁業組合が経営する釣り堀があり、昔この地に豊富な湧水源があったことをしのばせている。

ムサシトミヨ(埼玉の理科ものがたり(日本標準)より)

それが戦後、湧水が涸れて清水を維持することができなくなった。真っ先に被害をこおむり絶滅に瀕したのは、この水源地に生息していたきれいな湧き水に住むムサシトミヨと呼ばれる魚であった。幸いなことに、1957年の熊谷支場の開設による地下水のくみ上げと放流、および地元の人たちの熱心な保護活動によって、ムサシトミヨは復活した。元荒川源流部につながる400m程の清流は、きちんと管理されており、水草も茂り、流れにゆれていた。現地に掲示されていたこの魚の説明板によると、1991年「埼玉県が天然記念物に指定し、県の魚にも選ばれた、雌が卵を産む頃になると、雄は水草を集めて丸い巣を作り、雌はその中に数個の卵を産む珍しい習性を持った体長5~6cmの魚であるとのことである。

ムサシトミヨ生息地の案内板(埼玉県水産試験場熊谷支場の下流に2ヵ所ある)

ここから旧中山道に戻りさらに川下を辿ると、しばらくして熊久(ゆうきゅう)橋という石橋を渡るが、このたもとに河川法上の一級河川・元荒川起点の標石がある。今は普段では水の流れのほとんどない幅が1m程のごく浅い細流である。近くに大雷神社があるが、この前にかつて元荒川の水源になっていた池があったということである。宅地の敷地境界に沿うように蛇行して流れている。一部土のままの所もあるが、大部分はコンクリートで固められていた。先のムサシトミヨが泳いでいた小川はこのすぐ下流で合流している。

地名に残る舟運の名残り

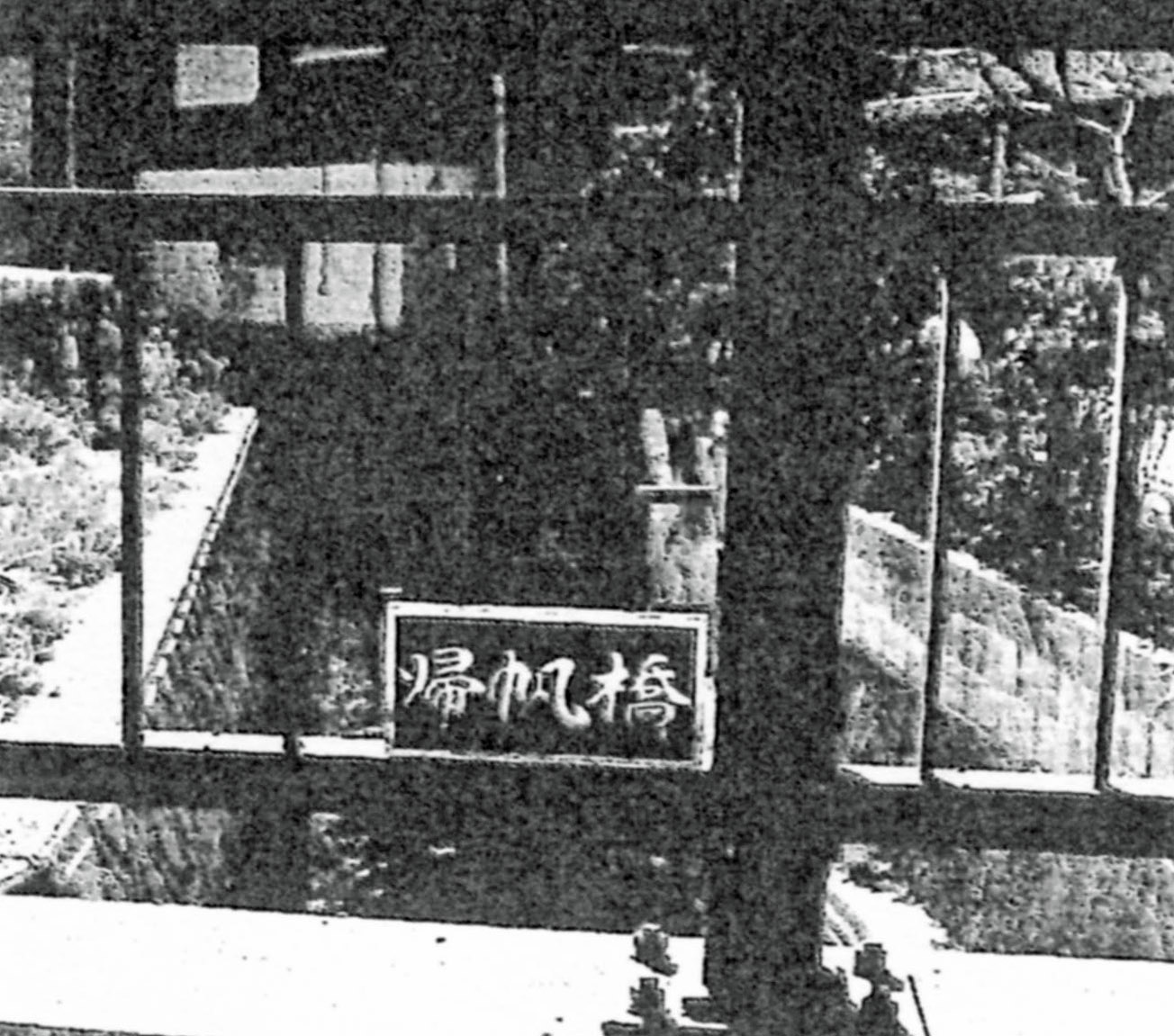

この付近に帰帆(きはん)という珍しい名前の集落があるが、これは元荒川が、1629年の付け替え以前、荒川の本流であった時代には、この辺りでも帆船の往来が盛んであったことを物語るものであろう。その当時の荒川、すなわち今の元荒川の流れは、越ヶ谷の先で古利根川に注いでおり、東京湾に通じていたからである。地名からは、荷を満載した舟底の平らな高瀬船が風を受けて帆をいっぱいに張って河岸に向かって、川をさか上って来る情景が目に浮かぶが、現実の目の前の川の流れはあまりにも細い。

帰帆橋(荒川の本流であった頃をしのばせる)

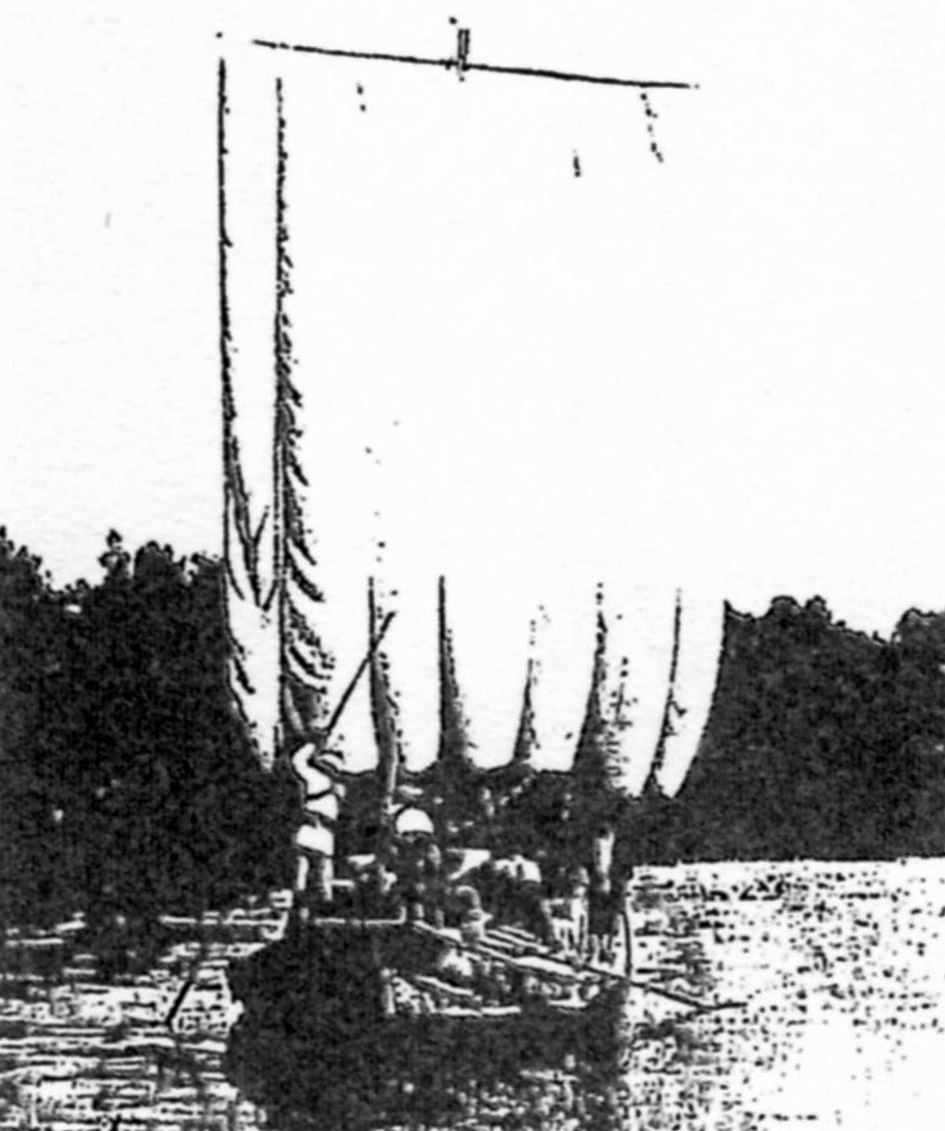

帆を張った高瀬舟(荒川読本(建設省)より)

名勝熊谷桜堤

ところで、この荒川並びに利根川の流路付け替えの陣頭指揮を取ったのは、時の関東郡代であった伊奈忠治である。彼の一族は、代々関東郡代(関東地方にある江戸幕府の直轄地を支配した役職)を務めており、治水工事に多くの優れた業績を残している。この時、荒川の主流を締め切った堤防は、3kmにおよび、熊谷堤と呼ばれた。この後も洪水によってこの堤防は何度も決壊したが、その度に修築を繰り返してきた。熊谷堤は、江戸時代から桜の名所として知られ、明治になって高崎線が開通してからは、車窓からも桜並木の花のトンネルが眺められるようになった。現在の立派な新堤ができた後も、熊谷駅の近くにある万平公園に旧堤が200mだけ残されている。あとのものは取り崩されて道路や広場になったり、多くは宅地となりその痕跡をほとんど止めていない。緑の多いこの公園は、4月になると桜花が咲き名勝熊谷桜堤の面影を今に伝えている。現在の新堤は、旧堤よりも南寄りに築造されているが、ここにも桜の木がたくさん植えられ「さくら名所100選」のひとつになっている。

わずかに残る熊谷堤

熊谷は中山道を中心としていくつかの街道が交差する交通の要所で、江戸時代には宿場町として繁栄した。ちなみに熊谷の名前の由来であるが、往時においては荒川の流れがこの待ちの付近で大きく折れ曲がって蛇行していたことから、曲がっている細長い凹みという意味で曲谷(くまがや)と名付けられたということである。

③ 星川

星川の源流と灯篭流し

JR熊谷駅の北口を真っ直ぐ行くと、すぐに直線的に東西に流れている幅4mほどの水路にぶつかる。これが星川であり、忍川を経由して、やがては元荒川に合流する。大きな錦鯉の群れがゆうゆうと泳いでいる清流である。川の護岸は玉石積みで、両側は道路となっていて、歩行者が水と親しむことができるように多くの橋がかけられ、橋がミニ広場の役割りを担っており、所々に彫刻像が置かれ、なにかホットさせる憩いの場となっている。柳の緑も目に優しく、親水型の河川整備に心を配っていることが、町を訪れた人々にも感じさせる。川に沿ってしばらくさかのぼる。道幅のひときわ広い市役所通りと交差する橋の側に、お祭り広場と呼ばれる所があり、いろいろな祭りのメイン会場になっているという。

星川(熊谷市内:上流は植樹されているが、下流は石垣が積まれている)

やがて、昔、鎌倉街道の一つであった鎌倉町通りを横断するが、そのすぐ先で、星渓(せいけい)園という庭園に突き当たる。にぎやかな街中で、ここだけはうっそうとした樹木に囲まれ、静かなたたずまいを見せていた。

なんと、この園内にある池が、星川の水源であった。この池は、江戸時代の初め、荒川が氾濫し、すぐ近くの熊谷堤が決壊したとき、伏流水が湧き出てできたもので、玉の池と呼ばれていた。幕末から明治初年にかけて、地元の名家(宿場町熊谷の本陣)がここに別邸を設け庭園を造った。回遊式の庭園で名園として知られ、各界の名士がわざわざ来訪したほか、地元の人々にも親しまれてきた。昭和25年に市が管理するようになったとき、玉の池は往時のままの湧水で涵養され、その流出水が星川の水源ともなっていたことから星渓園と名付けることになったという。残念ながら、昭和30年代に湧水が洞れたため、現在は荒川の水を暗渠で星川へ導水し、その途中から玉の池にも分水している。

鯉が泳ぎ、水鳥が遊ぶ星渓園の池の水は紫外線消毒されている

星川は、戦前までは、今のような真っ直ぐな川ではなく、人家の密集した街中を曲がりくねって流れていた。星川では毎年夏に、灯篭流し(盆の終わりの夕方、火をともした小灯篭を川に流し、盆に迎えた祖先の霊を送り返すためのもの)が行われているが、これは、終戦前日の8月14日深夜から15日未明にかけて、熊谷市を襲ったB29爆撃機の空襲で亡くなった人々を供養するために始められたものである。この空襲で一夜にして星川周辺の市街地が焼け野原となり、熊谷市は最後の戦災都市となった。今の熊谷のまちづくりは戦災復興土地区画整理事業が基本になっており、星川の改修もこの一環として行われたのである。

堤防の上の寺

星渓園の隣りに、石上(せきじょう)寺がある。そこの一画だけ妙に小高くなっているのが不自然である。石段を上った所にあった境内の案内板によると、この寺は、江戸時代の初期、荒川の洪水(このとき玉の池が生じた)により前の建物が一度流失したが、その後寺を再建するとき、洪水でこの地に運ばれてきた玉石を績んで頑丈な基礎工事を行い堤防を作り、その上に新しい寺を建立したそうである。このことが寺の名前の由来になっているらしい。洪水防除の祈願や水死人の供養を行っており、洪水に縁の深い寺である。洪水と戦う当時の人々の願いが、この寺の建立に込められているといえよう。

そう言われて、ここから周りを俯瞰してみてはじめて、一段高いこの寺の境内が万平公園に残っている旧熊谷堤の延長線上にあることがわかった。昔、この寺は旧熊谷堤のすぐそばにあったのである。

星渓園の隣にあり、石垣の上に立てられた石上寺

ところで、なぜこの辺りは、こんなに川が暴れたのだろうか、また、流路がこれほどまでに変遷したのだろうか、そして、どうして湧き水が多いのだろうか。その答のヒントは、この辺りが扇状地であることにある。狭い急な谷を流れ下ってきた川の水が運んできた砂礫は、谷の出口の平野部に位置する熊谷の辺りで川の流速が落ちるため、堆積するようになる。洪水が砂礫を運搬し、この辺りで堆積が起き、川は流れにくくなり向きを変えて流れ、またそこで砂礫を堆積する。洪水がある度にこれを繰り返し、次第に扇形をした地形がつくられたのである。したがって、扇状地では、川の水は一本の筋では流れずに網の目のようにして水が流れる。また、扇状地は水がしみ込みやすいので、川の水の一部が地中に潜り不透水層に沿って流れ、扇端部で所々、地上に湧き出す。これが湧水である。

このように考えてくると、熊谷の名前の由来が曲谷(くまがや)にあることや元荒川、星川の水源がかつて湧水であったことは、みな、扇状地であることに起因していることがわかる。

④ 綾瀬川

綾瀬川の源流と備前堤

綾瀬川は、古代においては、荒川本流であった現在の元荒川の主流であったと見られる河川である。今でも、この川は足立郡と埼玉郡の郡境を流れており、かつては、大きな流路であったことをうかがわせている。ところが、江戸時代初期(慶長年間)に、世にいう備前堤が築造され、元荒川の川筋から分離された。この堤は、荒川左岸の桶川市小針領家(こばりりょうけ)の地にある。

備前堤付近の略図(桶川市史より)

JR高崎線桶川駅からバスで元荒川の堤防まで行き、そこからは、堤防の上をあるいはこれにほぼ沿った道を川下に向かって1時間程歩いて、ようやく綾瀬川の源流(備前堤の辺り)とおぼしい所にたどり着いた。二つの台地が接近して狭まった所で、水田が広がる低地である。元荒川と平行してもう一本の川が流れていて、自動車道路に流れを阻まれるようなかたちで直角に曲がって元荒川に合流している。地図には赤堀川とある。初め、この川が分離された綾瀬川の上流部分の河跡なのではないかと思い、どこに備前堤があるのかと探して、いろいろ歩き回っているうちに、重大な思い違いに気が付いた。単なる自動車道路と思っていた所が、実は備前堤そのものであったのだ。堤防の上に道路を通していたのである。備前堤は、向かいの台地(大宮台地)から始まって、反対側の台地の際を流れている元荒川の右岸にまで続く約600mの長大なものであった。川の堤防というよりも、台地の狭窄部分全体を締め切った高さのごく低いダムのえん堤という感じであった。先の赤堀川は、この堤ができてから後、堤の上流域の雨水排除を目的として新たに開削されたものであった。

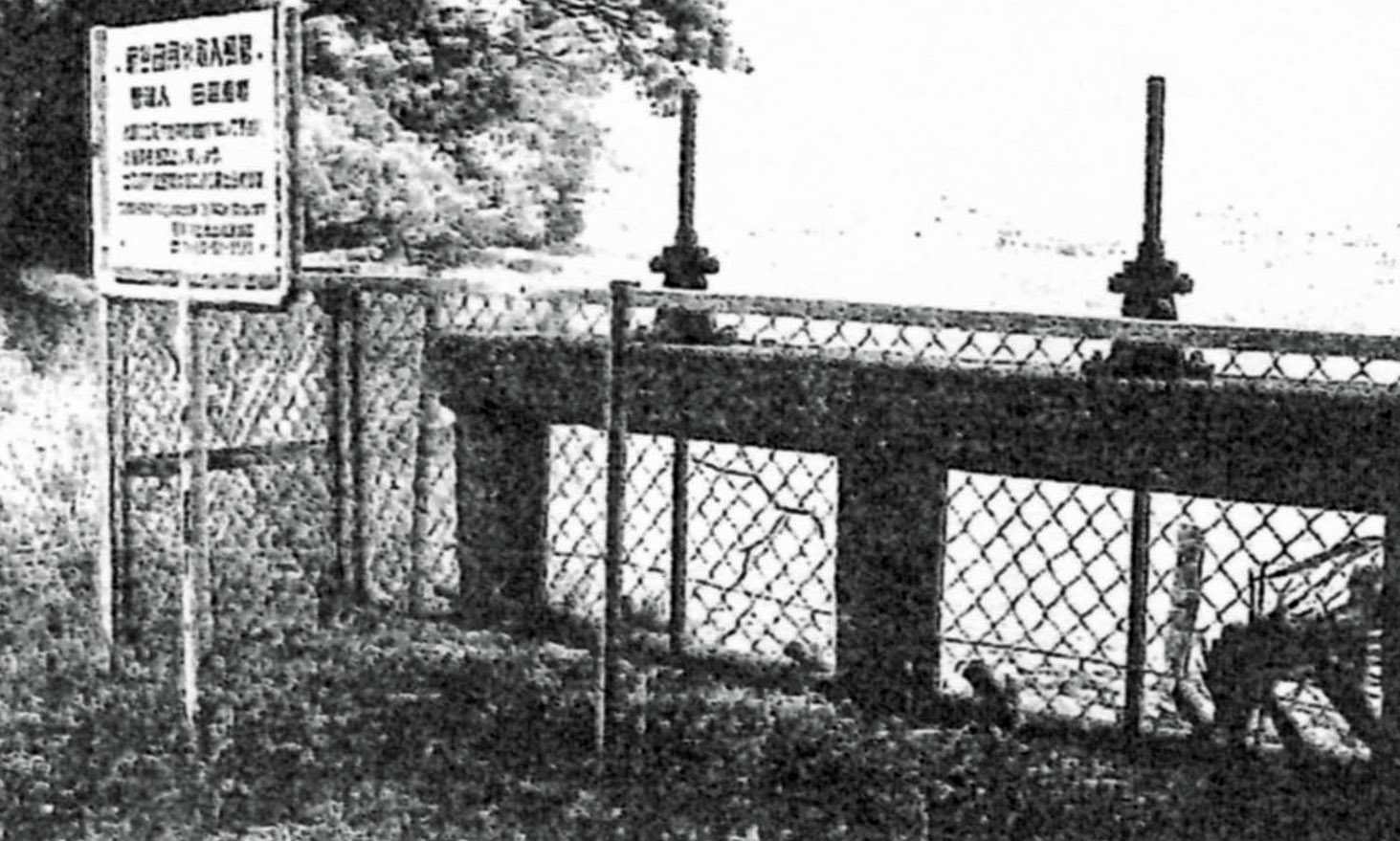

前方の車が走り、盛土した道路のように見えるのが備前堤

さて、綾瀬川の源流であるが、備前堤の中程の下流サイドに綾瀬川起点の標石があった。そして、そこに樋管(水門)があり、ゲートを手動で操作して堤防の反対側の水路から水を必要に応じて導水(排水)できる仕掛けになっている。ここだけは、ちょっとした水溜まり(3m×4m)になっていてマコモが少し生えている。その先は幅1m程の水路でごく少量の水がチョロチョロと流れている程度の細流である。草が生い茂る素掘りの自然水路である。この水路がどうやら綾瀬川の源流である。すぐ隣接した所に埼玉県の下水処理場(元荒川処理センター)があるが、綾瀬川はこの敷地を迂回するように流れている。

綾瀬川の起点を示す古い標石(最近できた標石はこれより50m下流にある)

たぶん、処理場が建設される前は、この起点の標石の所から真っ直ぐに処理場を突っ切って流れていたものと思われる。そういう目でみると、処理場の付近の流れは最近開削されたようで妙に整備されており、昔からの水路には見えない。

備前堤を挟んで綾瀬川の古い起点の反対側にある水門

備前堤をめぐる争いと御定杭

この備前堤を築造したのは、伊奈備前守忠次であり、あの荒川の流路付け替え事業(1629年)を行った伊奈忠治の三代前の伊奈家当主である。この人の官職名をとって備前堤と名付けたのである。忠次は徳川家康の家来で、優れた治水技術をもち、家康の信頼の厚い武将であった。江戸に入った家康は、関東平野の治水対策を忠次に任せている。彼は、利根川をはじめ関東の主要な河川を綿密に調査し、河川改修の企画、設計、実施を手掛けている。それらの一つに、備前堤の築造がある。この当時は、まだ荒川の流路付け替えはなされておらず、元荒川の水量も多く、また利限川流域からも洪水時には多量の水を受け入れていた。そこで、大雨の時、元荒川から溢れだ水を堰きとめ貯留する遊水機能をもたせるため、この堤を築造したものと思われる。このことによって、備前備前堤を挟んで綾瀬川の古い起点の反対側にある水門堤より下流の綾瀬川流域における水害の防止並びに耕地開発の促進を図ろうとしたのである。この後、ほどなくして荒川の流路付け替えが行われたこともあって、幸いなことに、この堤の上流域における水害は一且、減った。一方、綾瀬川は台地の落ち水や湧水を集めて流れる川となり流量が極端に減少し、綾瀬川流域では農業用水の不足をきたすようになった。綾瀬川の水源地に設けられている樋管は、当初、堤の上流域における雨水排除の意味もあったが、次第に下流域へ用水を供給する目的の方がむしろ大きくなっていった。

鴻巣市の勝願寺にある伊奈忠次・忠治の墓(埼玉県指定史跡)

ところが、江戸時代中期(享保年間)になると、この地域では、盛んに低湿地を干拓して新田を開いていったが、大水が出たときに遊水池となるエリアを減少させることとなり、再び、この堤の上流、下流とも水害の頻発に悩まされることとなった。

この時期以降、備前堤の上流と下流とでもその利害が異なることから、しばしば備前堤をめぐって争いを繰り返すようになった。

すなわち、上流側の村々は排水機能の増大を願い、また下流側の村々は出水時における下流への流出防止に期待をかけたのである。かたや堤の切り崩しであり、かたや堤の上への土俵の上置きであった。そこで、たび重なるこの争いを調整する目的で元荒川よりの備前堤の上に木製の杭を立て、堤の高さの基準とした。これには御定杭(おさだめぐい)と書かれていた。明治初年、この杭が老朽化したため石杭にしているが、今でも刻んだその字をはっきりと読むことができる。

新谷田用水の取水口(鴻巣市で元荒川から取り入れられ、いくつかの用水が北本市の東方で合流し赤堀川となる)

備前堤に立つ高さ70~80cmの御定杭(写真右は赤堀川)

赤堀川が元荒川に注ぐ手前に湿地帯がある。初め、ここら辺りに綾瀬川の源流があるのではないかと思い、探し回った所である。ここは備前堤の築造によって遊水池となった一画である。植竹が生い茂り、ヨシやマコモが群生していて、備前堤ができた頃の往時の自然状況を今に残し伝えている。

赤堀川の起点は、ここから4km程さかのぼった所にある。そこには、いくつかの用水路が流れ込んでおり、そのうち水量が最も多い水路をさらにさかのぼってみた。するとなんと元荒川にぶつかった。この用水路は、用水取入樋管を通じて元荒川から分水されていたのだ。この辺りの赤堀川は、両岸の土手一面にアシの茂みでまるで自然河川そのもののように見える。人工的に開削した水路とはとてもみえない景観である。300年以上の年月がなせる業であろうか。

現在の荒川・中川水系

⑤ 和田吉野川

和田吉野川と荒川の合流点

和田吉野川の源流を探訪する前に、この川が荒川に合流する地点をまず探索することにした。もっとも歴史的には、和田吉野川の川筋に、流路付け替えによって荒川が流れ込んできた所というのが正しいが。あらかじめ地図で確かめたところ、合流点と源流との両方を訪ねると行程が非常に長くなることがわかり、自転車に乗っての探訪となった。吹上町と大里村との間に架かる大芦橋のたもとで待ち合わせることとした。この橋の付近の荒川河川敷は、すでに幅が1kmほどもあり広々としており、その一部は今でも耕地として利用されている。また、モーターパラグライダーの訓練場もあるらしく、空にはいくつかがかなり大きなエンジン音をたてて舞っていた。熊谷の市街地が対岸の向こうにかすんで見え、その方向から広い河川敷を斜めに突っ切るように、荒川がこちらの右岸側に向かって流れてきているのがわかる。右岸のこの辺りは、比企丘陵と呼ばれる低い丘がその高さをだんだん低めながら迫ってきており、河岸段丘のようになっている。

熊谷市西方の荒川

さて、荒川の全水量を受け入れている和田吉野川であるが、この橋の辺りでは荒川とほぼ平行して段丘側を流れており、段丘を浸食しながら深くて幅の狭い谷を形成して、荒川河川敷の標高にまで流れ下っている。しかし、不思議なことに流れそのものが急流であるわけではない。浸食されやすい土質であるためか、谷底の傾斜がゆるやかであり、水の流れは比較的おだやかである。この付近での川幅は、谷の上部で約20m、水面上で約7mであり、谷の深さは深い所では15m程に達している。まったく想像もしていなかった地形である。岩石や大きな石ころこそないが、まさに渓谷である。谷の急な斜面には、潅木がうっそうと茂り、まったく手入れをしたようすもなく、自然そのままといった風である。合流点を探すために、初め、和田吉野川沿いに川下に向かって、眼下に流れを見ながら辿って行った。この辺りは段丘を開いてつくった耕地が広がっている。和田吉野川と荒川との間がだんだん狭くなり、耕地がなくなり潅木が茂る疎林となり、ゆく手をはばんできた。そこで一担、歩きやすい荒川の堤防下の河原に降り立ち、合流点を目指した。ほどなく、和田吉野川の縁と思われる所が見えてきたので、河原から堤防をのぼって、しばらく薮こぎをすると和田吉野川の水面が姿を現した。

荒川との合流点近くの和田吉野川はほとんど人が入ることもない

さっき見た谷状の地形とはうって変わって、木立に囲まれた穏やかな小河川の流れであった。この少し先で二つの川は合流していた。ともに自然堤防である。荒川の流れが運んできた砂礫が合流点付近に増積して、ちょっとした広さの河原を形成している。そこに降り立って二つの川を観察しながら、一時間ほど時間を費やした探索行の疲れをいやした。この日は、しばらく雨が降らなかった後なので両方の川とも平常の水量と思われるが、流域の面積から考えて当たり前のことであるが、荒川の方がはるかに水量が多かった。少水量の和田吉野川はその流下を荒川の流れによってさえぎられているのではないかと思えるほどである。大雨が降った後ではさらに流量の差が大きくなり、バックウォターがかかり荒川の水が和田吉野川に逆流することも十分想定できた。その意味で、ここにくる途中で見た和田吉野川のあの深い谷状の部分が、逆流水を緩衝する働きをしていたのではないかとさえ思えてきた。いずれにしても、こんなに小さな川にあの暴れ川で有名な荒川を合流させた、370年前における大英断の影の部分としてその後に尾を引いた、この地域における水害の頻発は、当然起るべくして起きたとの感を強く持たざるをえなかった。荒川中流域における人々の水害に対する恐れ、被害後の苦労が目に浮かんできた。そして、水害に対する二次的な対策として、集落の周りを囲んだ輪中堤や避難用の住居を高い所に建てるための水塚の構築に努力を払った当時の人々に頭が下がった。この合流点のすぐ上の段丘には、埼玉県の県民ゴルフ場がありこの日もプレーに興ずる何組かのパーティを目にしたが、こけようなことがこの辺りで起っていたとは露ほどにも知らないことであろう。ただし、現在では和田吉野川の右岸の外側に立派な堤防ができており、水害に対して万全の備えをしているが。

荒川と和田吉野川の合流点(和田吉野川は右岸から合流する)

和田吉野川の源流をめざして

先ほどの大芦橋まで戻り、和田吉野川に和田川が合流する地点を目指してさかのぼった。水田地帯の中をともにのどかに流れる二つの川は、晋もなく静かに一つの川となっていた。この辺りの水田は耕地の区画整理が進んでおり、整然とした大規模な田んぼが見渡す限り広がっている。ところで、地図でみると、現在の和田吉野川の起点は荒川に平行して9km程さかのぼった所にある。そしてその起点のそばに、吉野川の流れがあり、荒川の右岸に直接注いでいる。たぶん昔の吉野川は、今の和田吉野川の起点とつながっていて、和田川と合流していたので、この二つの名前をあわせて和田吉野川と名付けたのであろう。

和田吉野川と和田川との合流点

和田川は、合流点からほぼ直角に曲がり、和田吉野川から離れ比企丘陵のすそ野の方に向かっている。熊谷に通ずる国道に架かる小さな橋が和田橋である。ここからしばらく川から離れて丘陵をまく道沿いに走ると、再び和田川が見えてくる。川幅10m程のほぼ真っ直ぐな川であり、土の堤防部分が多い。丘の連なり、その谷戸につくられた潅漑用の溜め池、田んぼの広がり、所々の竹薮、農家の点在、そして川の流れ、まさに典型的な日本の故郷の風景である。国営の森林公園につながる丘とその反対側の台地との間は、500~600mと狭いが奥行きは8~9kmと細長い、明るい雰囲気の低地である。「うさぎ追いしかの山、小ぶな釣りしかの川」の童謡がぴったりの、絵に画きたくなるような所である。

自然の残る中流(前方は比企丘陵)

和田川の源流を目指し、川に沿った道をさらに走り続けた。途中、小さな八幡神社で一休み。鳥居の前に立つ案内板によると、この近くにはたくさんの古墳があり、有名な踊る埴輪もこの地で出土したものであるとのことである。古くからこの地域が拓けていたことの証であろう。さらに上流を目指す。農村集落下水道の小規模な処理場の横を通り、県道を横切った辺りから川幅もだいぶ狭くなる。なお辿ると、コンクリートで囲った池のような所に出るが、その手前のここから流出しているアシで覆われた水路の横に、和田川の起点を示す標識があった。池にはl0cmほどのウグイらしい魚がたくさん泳いでいた。どうもこの池は、ここから上流の用水路の残り水を集めて溜めるためのもののようである。この付近には休耕田が目立つが、アシが生い茂り昔の湿地に戻ったような所もそこかしこにある。たぶん、往時には周りの丘や台地からしみ出してきた湧水が、この辺りに集まり水源地を形成していたのではないだろうか。用水路をどんどん辿って行くととうとう関越自動車道に突き当たってしまった。ここはもう小川町に近い。用水路はここを潜ってまだ上流に伸びていた。河川法上の源流点と実際の流れの上流端とはかなり離れていることを実感することができた

起点の上流も整備された農業用水路が続く

⑥ 不老川

不老川の源流と狭山丘陵

東京の八王子と群馬の高崎とを結ぶJR八高線に乗り、箱根ヶ崎駅で下車した。ここは、東京の水瓶である狭山湖と多摩湖とがある狭山丘陵の西の端に位置する、東京都の瑞穂町である。この二つの潮は、玉川上水を経由して多摩川の水を導水し貯えるための、自然の地形を利用した貯水池である。

狭山丘陵では縄文時代の遺跡がいたる所で発掘されており、狩猟、採取生活の昔から人々が住み付いていたことを物語っている。丘陵のすそをぬうようにして続いている道を辿って、不老川の源流を目指して歩く。丘陵から続く台地は、もう一面、茶畑である。きれいに刈り込んだ濃い緑がすがすがしい。

茶畑の向こう側の狭山丘陵に不老川の源流がある

ここは狭山茶の本場の一画である。鎌倉時代に、京都から川越に茶の栽培が伝わり、入間地方周辺に広がったものであり、味が良いことで全国に知られている。茶の木は、気候が温暖で水はけの良い土壌を好むそうである。

やがて、住宅地に出る。いくつかの水路が道端を流れているが、どれが不老川に続くものなのか判断しかねて、その辺りを探し回った。ようやく、先ほどの道端の水路とは異なり、宅地の敷地境をぬうようにして流れている、幅1m程の水路を発見した。玉石をきちんと組んだ護岸が整備されている。これを上流に辿って行くと、ハイキングコースの案内標識に出会った。

玉石で整備された護岸

それによると、すぐ目の前の丘に三角点があるとのこと。そこで、この辺りにたぶん分水嶺があり、近くにこの水路の水源があるのではないかと思い、そこに分け入る道を探し当て薮こぎをしながら水源を目指し、おおげさにいえば沢登りに挑戦した。すぐ近くを自動車道路が通っていたが、そのことを忘れさせるほど自然の豊かな雑木林の斜面を進む。わずかに地面が凹んだ程度の水路は、ますます細くなりチョロチョロとした水流となった。

人がめったに入ることもない源流付近

ほどなく斜面と斜面とに挟まれた窪地に出る。ここで流れは途切れており、その辺り一帯は、じめじめと湿っていた。周りの斜面からのしみ出し水が、ここに集まっているのだろう。そこで、ここがこの水路の水源地であると判断した。

後で、わかったことであるが、あのアニメ映画「となりのトトロ」の舞台になったのは狭山丘陵であるが、それがどうもこの付近であるらしいとのことである。豊かな湧水とそこから流れ出る清流があって、小高い丘に緑の森があるというシチュエーションとして、ここら辺りがモデルになったとしても決しておかしくない自然状況である。

ところで、この流れが不老川の最上流部であるのかどうかは、手持ちの地図でははっきりしない。和田川の源流を訪ねた時の経験からすると、この流れを下流に向かって辿って行けば、不老川に関連のある所につながっているだろうということになった。耕地の区画整理を行っている所で、この水路は暗渠化されていた。そして、それはすぐに二つに分岐し、一つは再び開渠となり畑地をぬうように蛇行しながら流れている。周りの状況から、どうも昔からの流れのようにみえる

その流下方向を見定めてから、も一つの暗渠化された水路の出口を探って行くと、コンクリートの三面張りの幅5m程の水路にたどり着いた。これが不老川の河川法上の起点かも知れないということで、その証拠になるものを探したところ、すぐ上流の橋の橋柱に不老川と明記されていることがわかり一件落着となった。また、先ほどの開渠の水路もこの橋のすぐ下流で不老川に流入してた。

しかし、川の起点としてのイメージをまったく感じることができない程、人工的で新しく改修されたばかりという雰囲気であった。水も汚れており、川底にはミズワタらしい白いもやもやしたものがあり、流れにゆれている。耕地整理の一画でもあるのでいたしかたないことなのだが地図を見ると、ここは都県境でかろうじて東京都に属する瑞穂町である。

ただし、後で調べてみると「河川大辞典」では、この川の上流端をここより少し下流の人間市の宮寺としている。そういえば、川の起点を示す標識が見当たらなかった。さもありなん。

さて、不老川の名前のいわれであるが、昔、この川は梅雨や台風などで雨がたくさん降ると川になって流れるが、冬になり降水量が減ると流れが少なくなり、年の始めにはもう流れがなくなり、「年越しをしないから、年をとらない川」といういう意味で、としとらず川と呼ばれ、不老川と書かれていたとのことである。

これは、この川の流れの下が関東ローム層と砂礫層であり、川の水がしみ込んでしまい、水の多い時は流れが見えるが、少なくなると水は川底に吸い込まれて地下を流れるので見えなくなったのである。現在は、漢字の音読みで、ふろう川という。

このように、この川の流域の武蔵野台地は、砂礫層の上に火山灰に由来する関東ローム層が重なった地層であり、地表水が少ないうえに、水はけが良すぎて地下水層も深く、地表から10~25mもの深い井戸を掘らないと水を得ることができない土地である。

狭山市に逃水(にげみず)という地名があるが、雨が降って水たまりができても、すぐに地下にしみ込んで、水たまりが早くなくなってしまうので、この名がついたとの説があるくらいである。

護岸が整備された不老川の中流

新河岸川との合流点

不老川は、ここ瑞穂から流れ出て入間、狭山を経て川越で新河岸川に注いでいる。帰り道でもあるので、新河岸川との合流点を訪ねることにした。西武新宿線の本川越駅で降り、地図を頼りに、繁華街を抜けてJR埼京線が新河岸川を渡る鉄橋を目指して歩く。その辺りが合流点である。川越の中心地は、蔵づくりの町並みで知られた台地の上に発達した城下町である。新河岸川は、台地を下る坂道を降りきった所から広がる低地の際を、市街地を取り巻くように流れていた。目の前に市の下水処理場(滝の下処理場)が見えてきた。その向こうは見渡す限り水田であり、日を右に転ずると、埼京線の鉄橋が見えたので右岸沿いの道を下流に向かう。ほどなく、右手方向から流れ込んでくる不老川との合流点に着く。

新河岸川との合流点(右が不老川)

不老川の起点があまりにも人工的であったのに対して、この辺りは、こんな町の真ん中に、どうしてこのようなのどかな風情が残っているのかと不思議に思うほど、自然がいっぱいである。魚釣りをしている人々が川岸にたくさん並んでおり、水鳥も何羽か泳いでいた。

不老川の川幅は7~8m程度であり、水面に目を凝らして良く見ると小魚が群れているのがわかる程きれいな水であり、サラサラと音をたてて流れ込んでいる。これが全国でも有数の汚濁されている川とはとても思えない。川底は小石混じりの砂質で、合流点には小さいながらも、砂礫の河原が形成されている。関東ローム層に覆われて隠されていた砂礫層が、この地点では露出しているのだろうか。それとも、大雨の時に上流から運ばれてきたものだろうか。

⑦ 都幾川

都幾川の源流と建具の里

JR八高線明覚駅の駅前から都幾川村営のバスに乗り、都幾川の源流を訪ねる。都幾川は越辺(おっぺ)川、入間川を経由して荒川に注ぐ。都市の近郊を流れる川としては比較的清流を止めていることで知られている。この川の支流である槻(つき)川もまた武蔵の嵐山としてその風景がめでられている程きれいな川である。バスは役場を過ぎた辺りから都幾川に沿った道をひたすら上る。だんだん谷が狭くなってくる。

この村は山林が80%を占め、その豊富な木材資源を活用してのドアや障子などの建具の生産が盛んで、建具の里と呼ばれている。十字路の手前のバス停で何人かの乗客が降りた。右手の坂道を登ると、関東で屈指の古い寺である慈光寺に至る。この寺は奈良時代に建立され、鎌倉時代初期には一山に75の僧坊を数える大寺院となり隆盛を極めた。

これらの造営のために、たくさんの宮大工がこの他に集められたが、造営が終った後もこの村に住みついた職人たちが、付近から切り出される木材を使って建具作りを始めたのが、この付の地場産業のルーツである。

都幾川の最上流部にある集落

なおもつづら折りの道をさかのぼり、終点の竹の谷というバス停で下車する。ここからは歩きとなる。車みちをしばらく行き、ヤマメの里というリゾート地区を通り過ぎた。貸し別荘、ヤマメの釣り堀などが点在している。都幾川に上る山道に分け入る。すぐ、川に架かる橋に出る。川に沿って道なき道をさかれぼることにした。

初めは、順調であったが、途中からいくつかの小さい砂防ダムを巻きながらの遡行となった。沢の両斜面はますます急になり、大きな岩が行く手を立ちはだかるようになり、また木や草が生い茂っているので、それに足を取られるなど、思っていたより難路である。樹木に太陽の光が遮られて暗い谷間をひたすら前に進む。下から見上げると、そこが水源かと思える所があっても、その先で必ず砂防ダムにぶち当たった。

砂防ダムを迂回して上流へ向かう

このように一喜一憂しながら沢を登りつめて行ったところ、急に視界が開け、上流を見上げると山の稜線が目に入ってきた。いよいよ、すぐそこが探し訪ねてきた都幾川の源流であろうと小躍りして先を急ぐ。しかし、そこには先ほどらい越してきた砂防ダムよりも、十数倍大きい砂防ダムが立ちはだかっていた。高さは20mもあろうか。この沢はまさに砂防ダムのオンパレードである。

しばらくその下で休んだ後、沢の斜面をよじ登ってダムの上を探索してみようということになった。この斜面は急ではあったが、幸い、杉の木がきれいに植林されていたので、その幹を手掛かりにしてなんとか登ることができた。

崩れやすい土質のため小さな砂防ダムが多数あり、水量の割に水音が大きい

砂防ダムの上にたどり着いて、またびっくり。なんと、先ほど別れた車みちがすぐ脇を通っていたのだ。疲れがどっと出る。ダムの上から見た沢の最上流の河原は広々としており、その真ん中にほんの少しの水スジがついている。そこだけを写真に撮ったならば、深山幽谷の先によく見られる水源地の風景そのものである。確かにもうそこは、都幾川の源流の間近であろうと思われた。山の稜線を見上げるには、首が痛くなる程上を向かなければならない。

その稜線を辿ると国立天文台の測候所が建っている堂平山に至り、この車みちを登って行くと白石峠を越えて秩父へ通じている。地図の上では、ずいぶん出奥に来たなという感じであるが、実際は晴れているせいか周りの雰囲気はあくまで明るい。

湧き水ブーム

これ以上の沢登りは装備が十分でないので断念することにし、先ほど降りたバス停まで車みちを下ることにした。

快調に下って行くと、山の上の方から掛け声が聞こえてきたのでそちらを見上げると、十数人の若者が山の中腹のそこだけ森林が伐採されて草原となっている所で、パラグライダーの練習をしていた。こんな狭い谷間での飛行は危険なのではないかと思わざるを得ない所である。谷の底から上昇気流がたえず吹き上がっているので好都合なのであろうが。

さらに下り、ヤマメの里を通り越した辺りで一休みした。都幾川に注ぐ小さな沢があり、あちらこちらから湧き水が出ている。竹の樋から流れ出ているのは少し上流から引いてきたものであるが、直接、沢スジの岩の間から湧き出ているものもある。手でその水を受けて、顔を洗ったり口に含んで水の味を確かめた。とても冷たく、疲れていたせいかかすかに甘さを感じた。

都幾川に注ぐ沢水(竹樋で引かれた湧き水を汲みにくる人もいる)

湧き水や地下水は、雨水が土嬢や地層を浸透、通過するとき土壌などで浄化され、ミネラルが溶け込み、炭酸ガスが与えられ、そして水温が10~15℃に保たれているのでおいしく感じる。一般に、水のおいしさはミネラルのバランスにかかっている。日本のような軟水では、カルシウムはまろやかさを、マグネシウムは苦みを、水に溶けている炭酸ガスや酸素は清涼感を、それぞれ水に与える。

また、水温も水の味に関係しており10~15℃の適温で爽快感を感じさせる。ここの湧き水は名水100選には入っていないようではあるが、車で来た何組かがポリタンクに入れて持ち帰っていた。今や、湧き水ブーム。蛇口をひねれば手軽に水道から水が得られるが、それにあきたらない人々が増えているのだ。

現在では、コンビニやスーパーなどでミネラルウォーター(湧き水や地下水などの天然水がその原水である)が販売されているので、簡単に入手できるのにもかかわらず、わざわざこの山奥までガソリンを使って湧き水を汲みに来るからには、この水はよほどおいしいのであろうか。それとも、山菜採りや魚釣りなど野生の動植物を採取するのと同様に、自然の物にこだわることのあらわれなのか。いずれにしてもアウトドア派の人々であろう。

帰りのバスの車窓から都幾川の流れを観察しながら下った。最上流ほどではないが、やはり砂防ダムが所々に設置されていた。最上流の沢の斜面が崩れやすい土質であったことをあらためて思い出した。うっそうとした山の木々も土砂の流出を防止するのに役立っているのだろう。遠くから眺める自然と、その中に飛び込んで感じる自然とがこんなにも違うものであることを実感させられた。

荒川及び中川流域の地形区分<中川水系 総論・自然(埼玉県)より>

⑧ 芝川

芝川と見沼のため井

芝川は、上尾市郊外の台地を水源にして、大宮台地と安行台地との間の通称「見沼田んぼ」といわれる狭い低地の真ん中を流れて、川口市で荒川に合流する一級河川である。大雨が降ると台地の表面を流れる水が、いっきに芝川に集中し、見沼田んぼを水に浸け、下流にまで濁流が襲うことがしばしばあった暴れ川である。ふだんは河道も細く穏やかな流れであるが、昔から氾濫を繰り返してきた治水上なかなかのくせものである。

大正10年から昭和5年にかけて、荒川への出口に逆流止めの水門を設けたり、川底を掘り下げたり、堤防を新しく築くなどの改修工事を行っている。その後、昭和27年から再び河川改修が続けられた。ところが昭和33年の狩野川台風では、芝川が大氾濫し見沼田んぼのほぼ全域が冠水し、ダムのような風景と化した。この時、見沼田んぼが約1000万トンの水を貯めなかったら、芝川下流域の浸水被害はもっと拡大していただろう。この教訓から、芝川の改修計画が大幅に見直され、見沼田んぼを遊水地と位置づける考え方が浮上し、7つの調整池を建設する計画に切り替えられた。しかし現在までに完成したのは、昭和58年にできた芝川第七調度池のみである。このほか、下流に放水路としての役割をもつ新芝川が開削され、流れの一部を分岐し洪水に備えている。

開削された芝川(流れの大部分は家庭などからの雑排水と思われる)

そもそも、この見沼田んぼの辺りは、古代においては奥東京湾と呼ばれた入り江の一面で海であったことがあり、海水が引いてからは、或る時は沼になり、或る時は湿地となり、徳川時代に入ってからも米づくりに適さないため耕作地としての価値が認められず、しばらくの間荒れ地として打ち捨てられていた地域である。この地域が歴史的に光が当たったのは、わずかに、大宮にある武蔵国一の宮である氷川神社の神池として古くから知られていたほか、天然の要害として戦国時代にいくつかの城が台地の端に築かれたことぐらいである。この頃の見沼田んぼは、まさに洪水時に河川の流下水量を調節し下流への影響を少なくするための天然の調整池であったといえる。

先に述べた昭和30年代に計画された見沼田んぼに遊水機能をもたせる考え方とまったく同じ発想での治水工事を、なんと今から370年前の徳川時代初期(1629年)に、時の関東郡代の伊奈忠治が行っていたのである。それは二つの台地が接近している、今の浦和市大間木(おまぎ)と川口市木曽呂との間を堤防で仕切りダム化したことである。これを見沼のため井という。ため井とは今の貯水池のことである。この堤防は、長さが八丁(約900m)であったことから八丁堤と呼ばれている。

縄文時代初期の奥東京湾(江戸の川、東京の川<日本放送出版協会>より)

JR武蔵野線の東浦和駅を下車し駅前広場を右手に歩くとすぐに附島橋のバス停に出る。そこを左に曲がるともう八丁堤であり、今はその上を県道が通っている。ちょうどこの堤の中程に架かる橋の下を流れているのが芝川である。ただし、伊奈忠治の頃、この堤から流れ出る水路は二本あり、一つは先ほどの附島橋の下から流れ出ていた西縁用水であり、もう一つは向こう側の木曽呂橋の下から流れ出ていた東縁用水である。それぞれの取水口には水守りが置かれ、用水をこまめに管理していた。ところが、排水路としての役割をもつ芝川は、この堤によって完全にその流下を堰き止められてしまった。そのため、芝川の上流の上尾、桶川方面では土地の排水が悪くなり、しばしば田畑が水に浸かるようになったということである。

見沼のため井(野田の鷺山<朝日新聞社>より)

さらに、八丁堤ができた頃の見沼のため井は、深さ約1m、周囲約10km、面積約12k㎡であったが、年月を重ねるにつれて水位がだんだん上がり、台地の下の田畑も水に浸かってしまうなどの被害が続出した。

一方、この堤の下流の村々は、灌漑用水を安定して確保できるようになったばかりでなく、洪水の被害も減少し穀倉地帯に生まれ変わった。いってみれば、関東郡代としての伊奈氏は、立地条件の悪いこの堤の上流の見沼田んぼを見限り、下流を天領(幕府の直轄地)の米どころにしたといえる。この当時の見沼は、魚が多くとれたので台地周辺の村々では漁ろうで生計を立てる人々も多くおり、また水鳥もたくさん飛来してきたので代々の将軍がしばしば鷹狩りを催している。

見沼のため井の下流域では、新田の開発が進めば進むほど多量の用水を必要とし、ため井の貯水立を増やそうとするが、ため井の水位が増せば増すほど上流域は水が滞ることになり浸水などの被害を伴った。こうして、八丁堤をめぐる上流域と下流域の用排水の争いはだんだん激しくなっていった。この解決は、100年後の見沼の放水による新田開発と見沼代用水の開削の実施まで待たれることになる。

芝川の源流

ところで、「河川大辞典」では、芝川の源流点として大宮市砂町と同じく本郷町の二個所を併記している。地図で確認すると、この二個所からの流れは途中で合流して芝川になっている。本郷町の流れは、地図の上ではさらに上流にさかのぼり上尾市の菅谷まで辿ることができる。実地に調べてみることにした。

JR高崎線の桶川駅からバスに乗り換え菅谷の近くで降りた。畑地と田んぼが混在し、雑木林と屋敷林が点在している田園風景である。地図を片手に用水路を探しながら歩き回ったが、文献に書かれていた台地のしみ出し水が水源であるということにこだわり、水が湧き出しているらしい所をターゲットにしたが、それらしい所は見当たらなかった。

芝川の源流はこのように始まり、流れらしきところが見当たらない

そこで、現地をもう一度よく観察してみると、田んぼの用水は簡単なモーターで汲み上げる井戸水であること、また細長い水田地帯の真ん中のやや低くなっている所を流れている水路があることに気がついた。この水路は、田んぼから流れ出る水を排水するための、いってみれば排水専門である。用水路(この場合は井戸であるが)と排水路とが分離されているのである。昔はこのような揚水ポンプがあるはずもないので、そこここの台地の雑木林からのわずかなしみ出し水が集まって、一つの水源を形成していたのであろう。

水をポンプで汲み上げた田んぼと畑の間を流れる芝川

この辺りの地形は、ゆるやかに見沼田んぼに向かって傾斜しており、近くには梨畑も多く砂分の多い土壌のように見受けられた。これらのことから、この辺の土地が、当時、水田を耕すことができるほどの水利の便に恵まれていたかどうか疑わしいが、昔、見沼のため井の水位が高かった時は、ここまで波が打ち寄せていたのかもしれない。そして、台地に降った雨の流れ道の一つがこの水路の辺りにあったのであろう

⑨ 見沼代用水

見沼のため井の干拓

八丁堤によって貯水池となった見沼のため井をめぐって、さまざまな利害の対立から争いが絶えなかったが、この堤が造られてから約100年後(八代将軍徳川吉宗の時)の1727~28年に、このため井を放流し干拓して新田を開発することになった。この頃すでに、主要な土地はほとんど新田開発されていたので、それまで用水源として開発の対象外におかれていた、平野部のため井が注目されたのである。

見沼のため井の水を放流するために、八丁堤の中央部を切り開き排水口を設けて、芝川の川筋に流した。さらに、荒川へのはけ口に続く下流部の流下能力を増大させるため、芝川の川幅を広げる工事を行っている。そして、水が引いた見沼田んぼの真ん中に排水路を掘り、水田からの落ち水を排水させた。いわゆる用排水分離方式を採用している。

この治水工事によって、貯水池化していた見沼田んぼは、水が引き干拓され、新しく水田に生まれ変わった。しかし、田舟や田下駄が必需品となるほど泥深い湿田であった。この状況は、なんと昭和30~50年代に土地改良工事が行われるまで続いたのである。

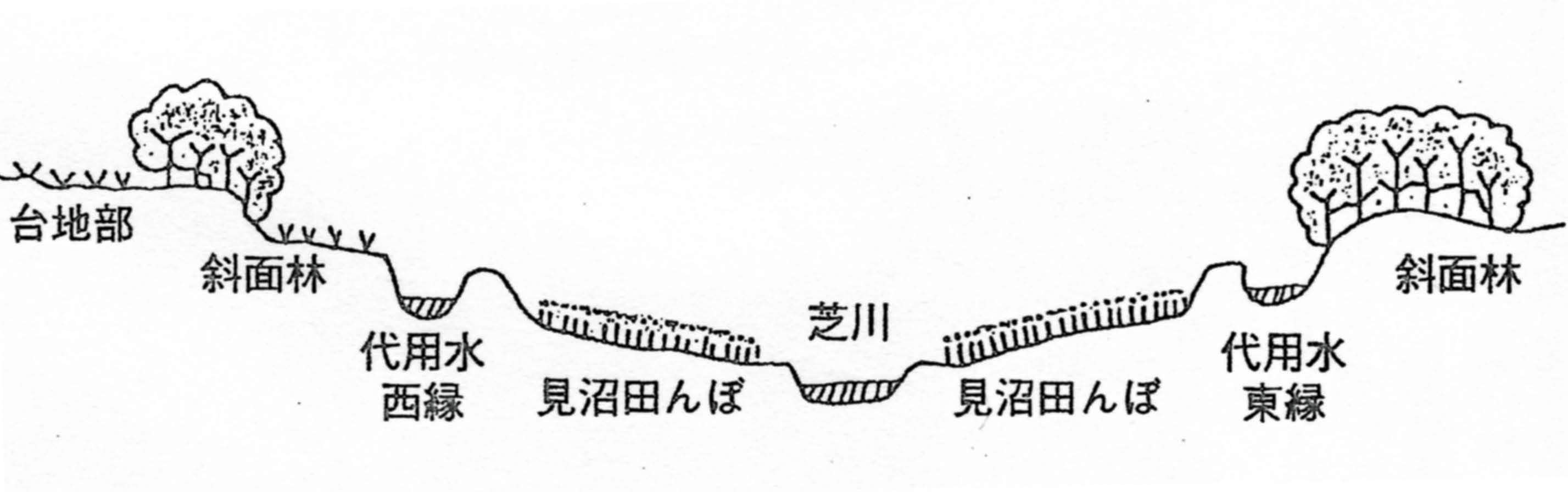

見沼田んぼの断面図(新見沼見て歩き<幹書房>より)

一方、用水の供給源であった見沼のため井がなくなったことから、それを代用する用水の確保をどうするかが大問題となった。このことは見沼のため井の下流域からの反対運動の大きな理由でもあった。

ところで、これらの見沼の新田開発に関連する工事を差配したのは、幕府の勘定吟味役の井沢弥惣兵衛である。彼は、綿密な調査、測量を行って、新しい用水源をなんと利根川に求め、そこから延々60kmにわたって新たな水路を開削することにした。利根川の堤防(今の行田市)に穴を開け木造の元杭を埋め、利根川の流れを導水し星川に合流させた

そして、元荒川の川底に伏せ樋を埋め、綾瀬川の上に掛け樋を通し、ここから東西に分けて用水を八丁堤まで流し、ここで以前からあった東西の取水口につなげたのである。

この用水路の工事には、元杭、伏せ樋、掛け樋などの高度な技術が使われており、それらは、江戸時代の関東における三大土木技術といわれている。また、利根川の取水地点の選択は、100年爽洪水の被害を受けず、川の流れが変わってもすぐ元の川筋に戻る所であったことから、今でも高く評価されている。この新田開発によって見沼田んぼは、今まで長い間沼沢地として取り残されていた地域であったが、ようやく本格的に、米を生産できるようになったのである。

見沼代用水と掛け樋の史跡

東北新幹線と上越新幹線の建設に伴う地元に対する還元策の一つである、ニューシャトルと呼ばれる新交通システムが新幹線の高架の脇を活用して走っている。その新交通の原市駅で降り、上尾市の瓦葺(かわらぶき)を目指した。

ここは、見沼代用水が綾瀬川と交叉する所である。途中、芝川の上流を渡り、大きな住宅団地の中を横切って、ゆるやかな坂を下って行くとほどなくして、満々と流れるコンクリートで整備された用水路に出た。これを少しさかのぼると綾瀬川が見えてきた。JR東北線の鉄橋も近い。川のほとりに、ちょっとした公園があり、レンガ積みの土台が残っていた。掛け樋史跡公園の案内板があり、それによると、ここはかって綾瀬川の上に木枠を組んだ樋を掛けて、見沼代用水を通していた所だそうである。

このことを表現したレリーフがこの公園に設置されており、往時を偲ぶことができる。先ほどのレンガの土台は、何回目かの改修工事の時造られたものである。

今も残るレンガが積まれた掛樋の基礎部分

掛樋史跡公園ではかつての様子が伺える

現在、見沼代用水は綾瀬川の川底をサイフォンの原理でくぐっている。綾瀬川の反対岸のそばに排水機場のようなたたずまいの施設が見える。橋を渡ってそばに行ってみる。スクリーンが草などの浮遊物をかきとっていた。その脇で魚を釣っている人がいた。

そののどかな光景とは裏腹に、とうとうとして流れてきた水が地下に吸い込まれて潜っていく様は、原理を知っていても目の当たりにすると、ちょっと不気味である。綾瀬川をくぐる間に別々の水路に分けられるしくみになっている。

現在の見沼代用水路は綾瀬川をくぐる

流れの下流に向かって右手側に分岐した方が見沼代用水西縁で大宮台地の際を、もう一方が見沼代用水東縁で安行台地の際をそれぞれ流下し、見沼たんぼの水田に農業用水を供給している。

見沼代用水西縁を下流に向かって岸に沿って歩いた。しばらくの間は、左手に水田が広がり、右手にはわずかに隆起した台地の斜面林を見ながらの、気持ちの良いハイキングである。

やや行くと、見沼田んぼ側に住宅団地が次々と現われてくるとともに、台地の斜面に今まで見られた樹木の数が目に見えて減り、台地の住宅が林の間を通して見え隠れするようになってきた。

かつて、この台地は良く手入れをされた雑木林に覆われていたはずである。この西縁沿いは、市街化区域に指定されたことによって、田んぼと台地の斜面林とが醸し出す日本の故郷的な雰囲気はなくなってしまった感じである。

見沼代用水そのものも、昭和50年頃から次第に、護岸をコンクリートの三面張りにし、フェンスで囲う工事が施工され、昔の素掘りの用水路はほとんど姿を消してしまった。

コンクリートとフェンスで囲われた見沼代用水(西縁)

この改修工事は、限られた水資源を有効に利用するため、農業用水を一滴も漏らさないようにし、その一部を水道用水に転換しようとしたものである。

一方、見沼代用水東縁を八丁堤から上流に向かって歩いた時の感じは、これとは正反対であった。少なくなったとはいえ、スタジイ、シラカシなどの常緑樹が茂る雑木林がそこここの台地の斜面に残っている。

この用水沿いには、サイクリングやジョギング専門の緑のヘルシーロードが設けられているので、自動車を気にせずに気分良く歩くことができる。

前方左手の西に広がる見沼田んぼの遥か向こうには、奥武蔵や秩父の山並みがくっきりと見えた。第一調整池の建設予定地の辺りは、今となっては貴重な見沼田んぼのかつての原風景であり、ワシやフクロウの姿も観察されているとのことである。

この東縁の右手に続く斜面の上の台地は、安行の植木の生産地として有名であり、カイドウ、ハナミズキ、ツツジなどの苗木や植木の畑が広がっている。

最近では、台地上ばかりでなく、見沼田んぼにおいても、土地改良が進み、畑地に転換した所では、ツゲ、ツバキ、ウメやキクといった植木や草花の栽培が盛んになっている。

見沼田んぼという名前から連想される水田は、現在ではほとんど見られず、かつての水田も今では休耕田となり、ヨシやアシがぼうぼうと茂っているのが目につく。

⑩ 見沼通船堀

パナマ運河よりも183年昔

武蔵野線の東浦和駅を降り右手を行くと、ほどなくして八丁堤の上を通っている県道に出る。すぐ左手に、さわやかな緑の竹林が見えるが、ここが見沼通船堀公園である。きれいに整備された孟宗竹の中を木道に沿って下って行くと、幅10m、深さ3m程の、つい最近整備し直された感じの水路に突き当たる。

水はほとんど流れてなく、底に15cm位い溜まっている。この水の供給源は、この堀の両側からのしみ出し水であり、何本ものパイプが堀の土手の斜面から突き出ており地下水が流れ出ている。この堀の片側は、先程の竹林から続くわずかな高まりであり、もう一方は畑地である。ここが、かつての見沼通船堀を復元した所である。すぐ横には、見沼代用水西縁が水量豊かに流れており、通船堀とは水門でつながっている。

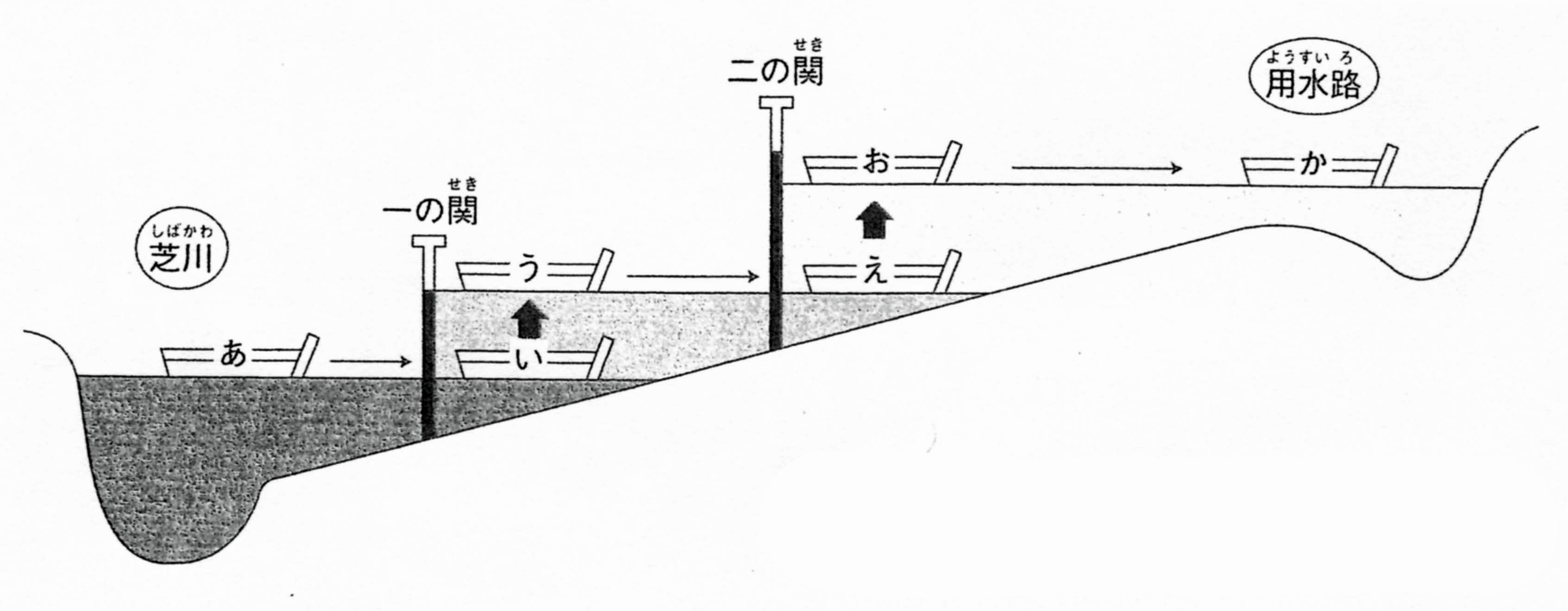

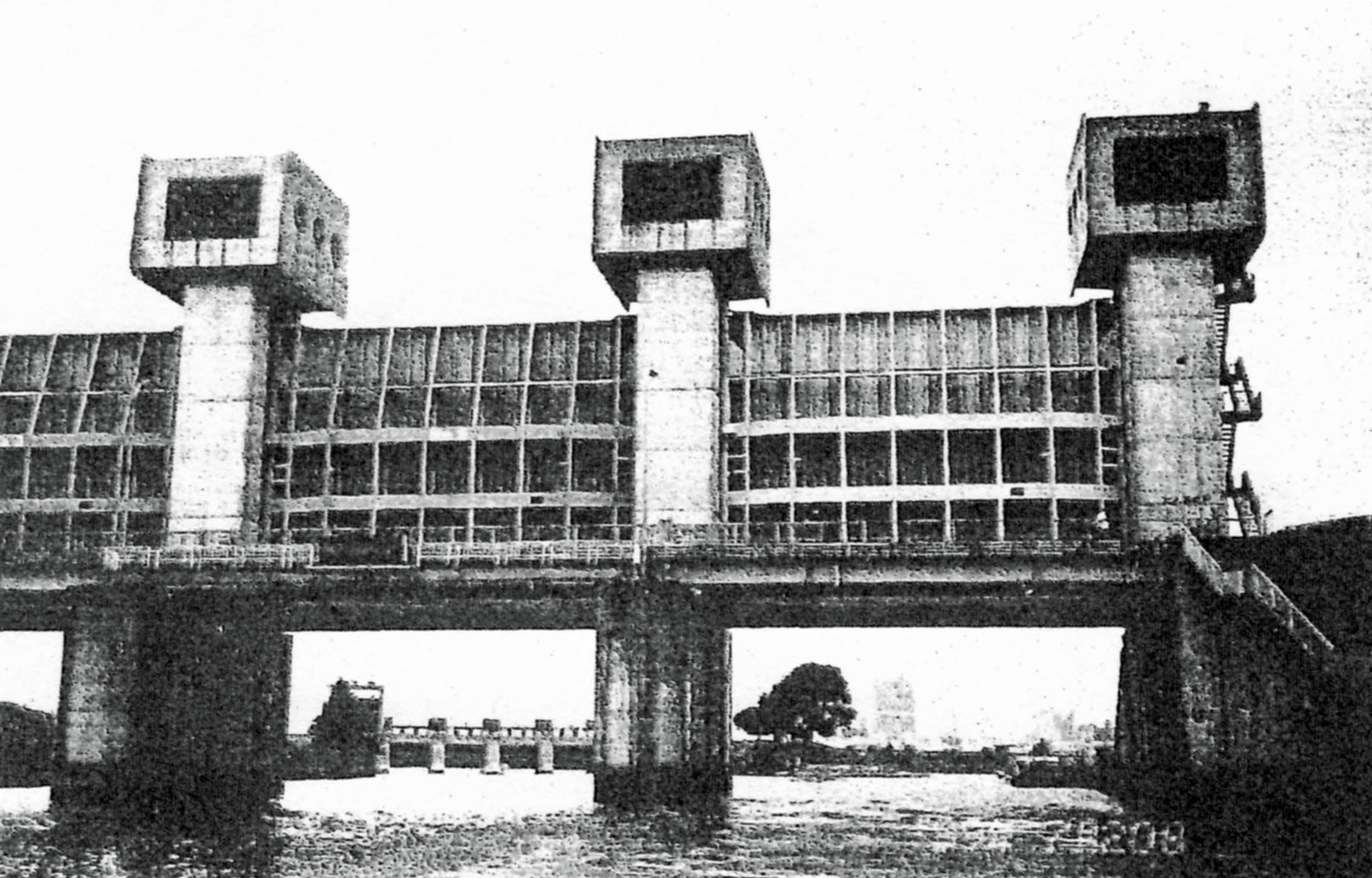

この通船堀は、1731年に井沢弥惣兵衛によってわずか6ヶ月間で造られた、見沼代用水路の東縁、西縁とそれらの真ん中を流れている排水路である芝川とを結んだ運河である。東西の用水路と芝川との水位差が約3mもあり、そのままでは船を通すのが困難であるため、4ヶ所に水門(関)を設け、これを使って水位を調節するしくみになっている。芝川を経由して荒川に下って、江戸の町へ年貢米などを運び、その帰り船に塩、魚、雑貨などを積んで持ち帰ってきた。

見沼通船堀での船の通し方(埼玉の理科ものがたり<日本標準>より)

通船堀は、一年中いつでも使っていたのではなく、水田に水を引く必要のない冬の間のわずか2ヶ月位しか使えなかった。ここを通る船は、長さ12m、幅2.3m程の底の浅いものであり、荷物は米で6tくらい積んでいた。20人くらいの人々が、綱で船を引いてこの堀を移動させた。そのため、この堀の畑地側に道がつけられていた。

見沼通船堀は、中米にあるパナマ運河と同じ形式のこう門(水門)式であり、なんとパナマ運河よりも183年も前に完成しているのである。

見沼代用水の東縁と芝川との間は約390mあり、また芝川と西縁との間は約654mある。距離のわりには落差が大きいので水の流れが早く、そこへ船を通すと、船は前に傾き荷物が動いてしまい釣り合いがとれなくなり、船を通すことができない。そこで考えついたのが、水門によって流れを一度堰きとめて、水面の高さを同じにすれば良いのではないかということである。

すなわち、水位の低い芝川から水位の高い用水路へ移動するには、初めの水門に板をはめて堰とめ、水量を増やし水位を上げながら、船も上げ、次の水門でまた水の量を増やして、用水路と同じ高さの水位まで上げて船を移動させる。

一方、用水路から芝川に移動させるには、この逆に水門の板をはずして、水位を下げながら船を移動させればよい。水門の板をはめたり、はずしたりする仕事はたいへん重労働であったので、二人一組のわくぬきと呼ばれる専門の作業者が、この仕事に従事していた。

通船堀東縁の二の関から見た一の関(平成10年9月には、かつての約半分のサイズに復元した「ひらた船」が通過)

復元!60年ぶりの雄姿

見沼通船堀は、明治時代になってからもずっと使われていたが、鉄道などの陸上の交通機関が発達するにつれてあまり利用されなくなり、東縁が大正10年頃から、また西縁はこれより以前から使われなくなったようである。そしてついに、1931年に廃止された。その後も、通船堀の水門のあった場所には当時をしのばせる木切れが残されていたが、つい最近、堀と水門とが復元され、新たに案内板も整備され、土木遺産の保存に向けての努力が続けられている。なお、ここは復元される前に、すでに1982年に国の史跡に指定されている。

通船堀西縁(地下水を堀に流しているが、見栄えの対策がほしい)

通船堀に沿って芝川に向かう。右岸の竹林から続く高台の斜面には、太い幹の木々がうっそうと茂っている。高台に建つ屋敷の裏手にあたる。左岸の畑地には野菜や花が栽培され、人家もわりあいかたまっている。通船堀の西縁では、水路は復元され整備されているが、水門が見当たらなかったので、まだ手付かずなのであろう。ほどなく、芝川に出る。芝川もここまで下ると、水量も多く川幅は20メートル程ある。芝川に架かる八丁橋のそばに、この運河の通船に関するさまざまな権利を幕府から与えられていた鈴木家の建物が残っている。がっしりした木造の立派な建物であり、これも国の史跡に指定されているとのことである。

八丁堤の上に立つ鈴木家は庭が道路で分断されている

ここから八丁堤の下流を見渡すと目の下に水田が一面に広がっており、この道路が一段と高い所、すなわち堤防の上にあることがわかる。鈴木家とは反対側の八丁橋のたもとに、水(すい)神社という小さな祠がある。通船堀ができた翌年に建てられたものであり、この堀や芝川などの舟運にかかわる河岸で働く人々の水難防止を祈願してのものといわれている。

さらに見沼代用水の東縁に向かって適船堀を辿る。すぐに復元された水門が見えてきた。かつて、ここにあったままにつくったとのことである。木製の太い柱と厚い板とを組み合わせて復元している。これが一の関である。さらに少し先に行った二の関も、同じように復元されている。こちらの方が大きい。近くには、休憩施設があり、また見沼通船堀を説明した大きなレリーフも設置されている。代用水路の堤防に設けられていた仮締め切りの小さな水門も復元されている。この辺りも宅地化が進み、新興住宅街がすぐそばまで迫っていた。東縁に沿って続く台地は、ここからは見上げるほど高く、斜面林の緑が濃く、その林の中に江戸時代に隆盛を見た富士講(富士山信仰を実践する組織)の名残である富士塚(富士山を模した盛土)が造られているのが垣間見えた。

通船堀東縁の見沼代用水からの取水口と富士塚

⑪ 新河岸川

新河岸川と舟運

東武東上線(池袋-寄居間)の川越駅の一つ手前に新河岸(しんがし)駅がある。今回のスタート地点である。行程が長いので自転車による探訪とし駅前で落ち合うことになった。ここから新河岸川を目指して北へ5分程走ると、旭橋に着く。この辺りは昔新河岸川を使った舟運の拠点があった所で、上新河岸、下新河岸などの河岸場があった。これらが開設された後、1647年(正保4年)からこの川は新河岸川と称されるようになった。それ以前は上流部分を赤間川、今の川越市街地北部付近の流れを伊佐川、この橋の辺りから下流部分を内川と呼んでいた。内川とは、この川とほぼ平行して流れている荒川を外川と呼んだことに対応して名付けられたものである。ちなみに、駅名にもなっている新河岸とは新しい河岸(船着き場)の意味であり、河岸名の上新河岸の上とは方位の西を、下新河岸の下とは東をそれぞれ指している。これは当時、御所が京都にありこの地域から見て西の方位であったので敬って西側を上と称したのである。

新河岸川河岸場跡の記念碑

これらの河岸場の記念碑が旭橋のたもとに建っている。それによると新河岸川の舟運の歴史は、川越の東照宮が火災で焼けた時(1638年)、川越藩がその再建用資材を江戸から運ぶのにこの川を利用したことに始まるとされている。その当時の藩主は、智恵伊豆と呼ばれ老中にもなった松平信綱であり、彼は川越の町の4km程東にある伊佐沼から水を引き、さらに川筋を蛇行させるなど新河岸川を舟運に向くように改修し、四季を通じて水量を確保して多くの河岸場を設け、荒川、隅田川を経由して浅草の花川戸に至る川越-江戸間の舟運体制を整えた。伊佐沼から新河岸川までの間は九十も曲がりくねっていたことから九十川(ぐじゅうがわ)と呼ばれている。旭橋の周辺には五つの河岸場があり船問屋が軒を連ねていた。当初は川越藩の年貢米の江戸への輸送が主だったが、その後、一般の商品(醤油、綿実、炭、材木を江戸へ。油、反物、砂糖、塩、荒物、干鰯を川越へ)も多く運ばれるようになり、明治に入ってからも鉄道がこの地域に開通されるまでは、川越の繁栄を支える流通の要の地としての地位を保ち続けた。

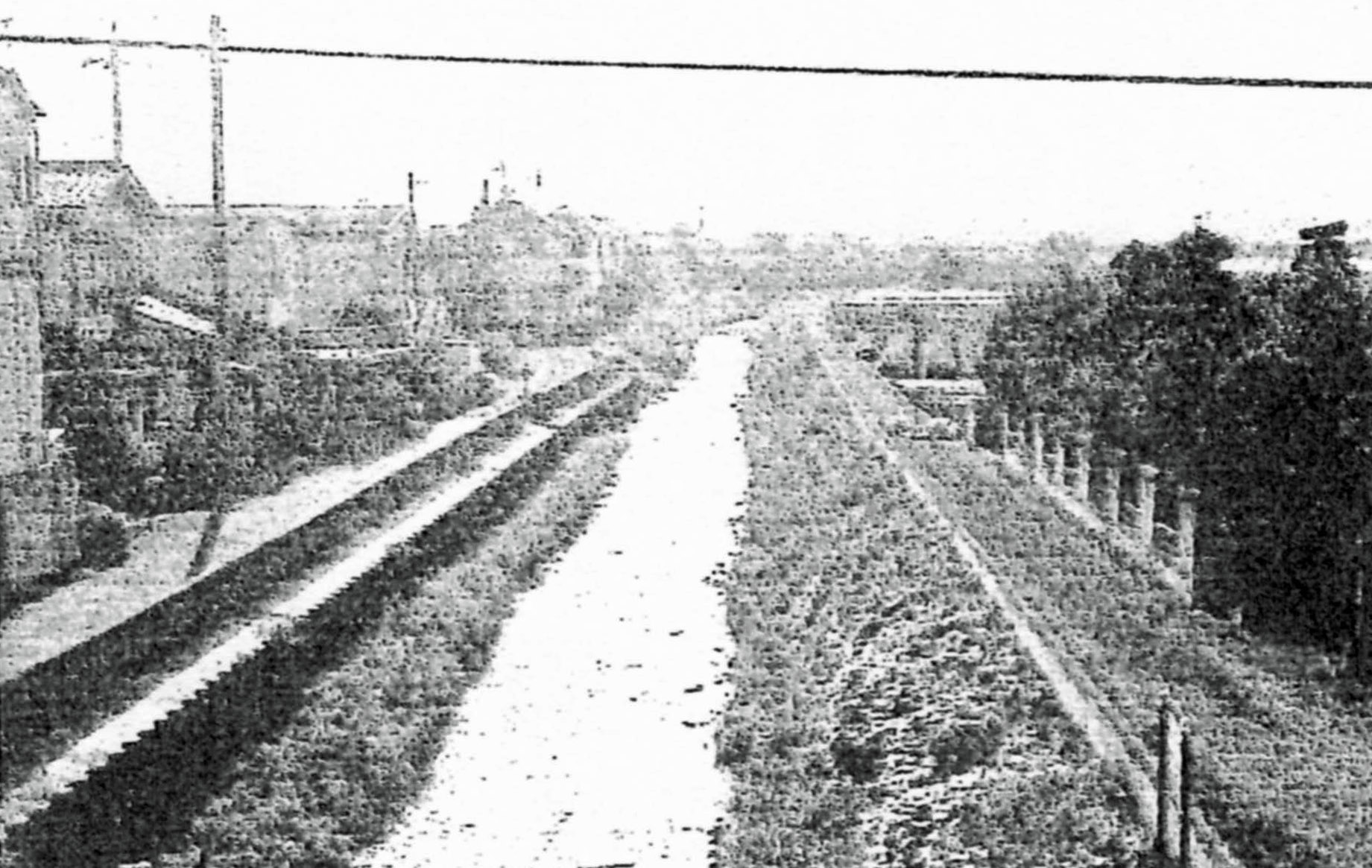

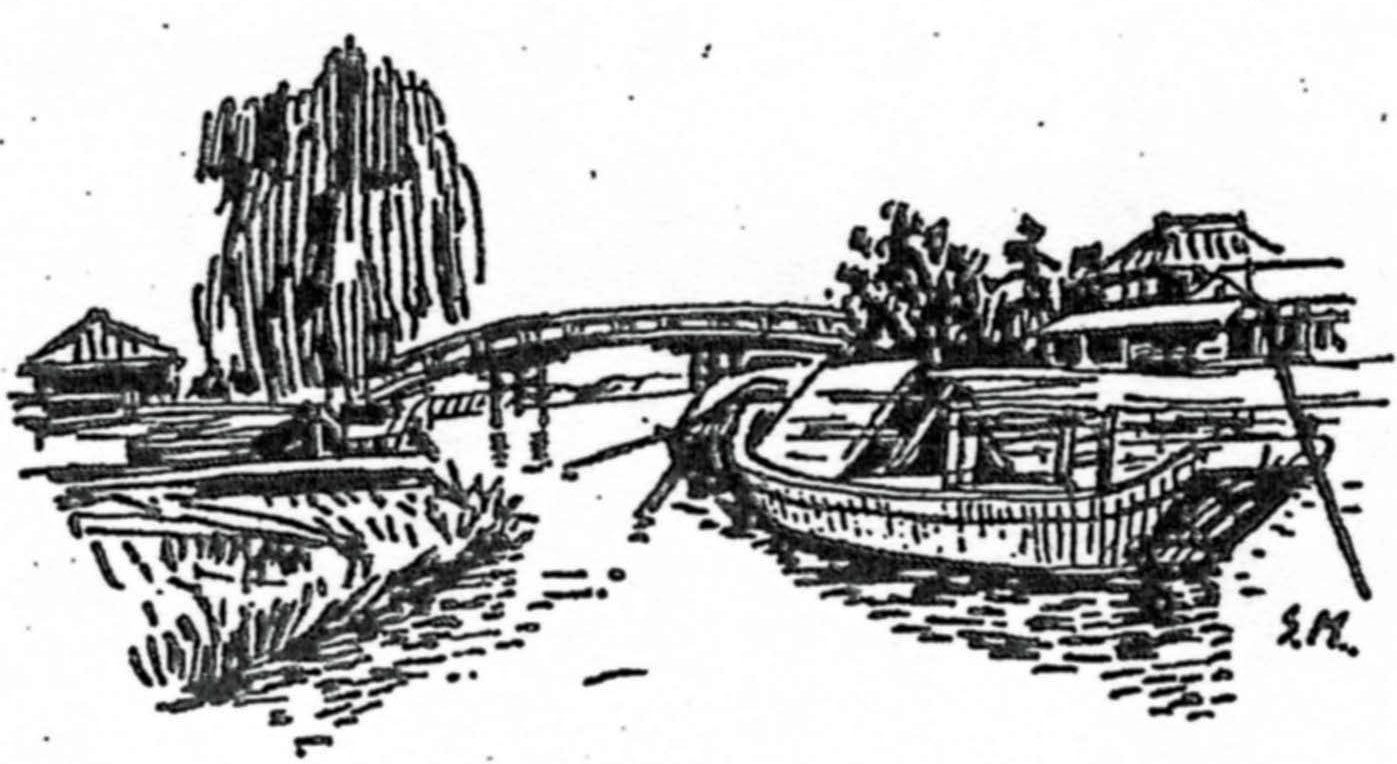

大正時代の新河岸(「城下町川越の今昔」より)

江戸に向かう時は竿や櫓を使って川の流れに乗って下り、川越に向かって川を遡る時は帆を立てて風を受けて上がって来た。しかし、いつも都合の良い風が吹くとは限らないので、川の土手から太い綱を船に結びたくさんの人足が船を上流に引き上げることもあった。河岸場には船問屋の他に商品を荷馬車などでそれぞれの町や村に運ぶ今で言う運送店や船頭、人夫などが泊まる船宿それに料理屋などが集まり、大変な賑わいを呈し、江戸からの新しい情報や文化の窓口としての役割も担っていた。その名残りを僅かにとどめている建物が、右岸側の高台に今でも昔のままの姿で残っていた。明治3年に再建された船問屋「伊勢安(いせやす)」の店構えである。土蔵作りの蔵をもつがっしりとした建物で今でも子孫の人が住んでいるとのこと。この他にも昔商品を保管していた蔵と思われる建物が少し離れた所に現存していた。しかし、大部分の町並みは何処にでもある新興住宅街のそれであり、車でちょっと通り過ぎただけではこの辺りが昔の物資の集散地であったとは気づかないことであろう。船溜りの入り江や荷揚げ場があったと思われる所は、今では雑草が生い茂る草原となっていた。芭蕉の「夏草や兵(つわものども)が夢の跡」の句ほどではないが、今は昔の物語の感を深くした。

ここからやや川を下った所にも、同じように河岸場として栄えた福岡河岸がある。土手沿いに自転車を走らせた。舟運が盛んな頃には曲がりくねっていた川筋も今では真っ直ぐに改修され、さらに洪水防止のために外側に新しい堤防が着々と建設されている。新河岸川の右岸は台地の縁であり自然の堤防を形作っているが、左岸は低湿地であり人工の堤防を必要とする地形である。途中、左岸側に九十川が合流しているが、二の川も河川改修により真っ直ぐな流路となっていた。ほどなくして養老橋に着いた。右岸側の高台に福岡河岸に三軒あった船問屋の一つである福田屋が、上福岡市によって修復されて記念館として残っていた。ここでは帳場、主屋、台所、離れ(木造三階建て)、文庫蔵などの建物を見学でき、舟運に使われていた船(高瀬船。積載量15~16t、米なら250俵程積めた)の模型や船の舵や帆柱(長さ9.5m)の実物が展示されていた。この記念館のパンフレットに次のようなことが記載されていた。「上福岡の歴史と文化は、新河岸用と江川を中心にして育まれてきました。川からの恩恵である飲料水、用水、漁ろう、川の力を利用した舟運、水害との闘いとその対策、川の浄化する力への願いなど、川と人々の関わり方はさまざまでした。また、川は子ども達の遊び場や憩いの場としても身近な存在でもありました。私たちの生活の変化とともに川との関係も変わりつつあります。今なお変化し続ける川の風景と、川とともに生きてきた人々の様子を紹介していきます。」これは私達がこのシリーズを企画した趣旨と驚くほど一致している。

福岡河岸の福田屋は3階建て

福田屋の十代目当主星野仙蔵は東上線の敷設に力を注ぎ、いち早く駅前に支店を出した人でもあったとのこと。何とも皮肉な巡り合わせといえる。それは舟運が衰えた最大の原因が鉄道の開通にあったからである。この地域の鉄道の建設状況をみると、まず明治28年に川越鉄道が国分寺から川越まで敷かれ、明治39年に大宮-川越間に川越電気鉄道が、大正3年に東武東上線が、昭和15年に国鉄川越線がそれぞれ川越まで開通している。このことにより物資輸送の担い手が船から鉄道に大きく転換していったのである。更に舟運の衰退に拍車を掛けたのは、洪水を防止するために行われた新河岸川を直線化する改修工事である。江戸の昔、新河岸川の水量を維持するために川を人工的に蛇行させたことが、後々までこの地域の水はけを悪くさせていたからである。河川改修の完成を機に昭和6年に停船命令が出され、一部の船問屋が細々と営業を続けてきた舟運もついに廃止に至った。物資の輸送の流れが川を使った船から鉄道へと転換されて行くことをいち早く見通し、代々受け継いできた家業をトラック運送へ転進させようとした星野仙蔵の先見の明には時代を超えた普遍性を覚えざるを得なかった。

起点標石を求めて

新河岸川の上流を目指して土手道を一路さかのぼった。不老川が右岸側に注ぐ地点のやや上流に赤間橋が架かっているが、橋柱には赤間川と銘記されている。ところが、そのすぐ脇に「一級河川新河岸川 川をきれいにしましょう」と書かれた標識が立てられていた。このことはこの川が昔、赤間川と呼ばれていたが、その後新河岸川と改称されたことを物語っている。橋柱は大谷石で造られておりかなり古いものと考えられた。後日、川越市にある博物館でこの事を調べてみた。昭和の初めまでは新河岸川の上流である赤間川は、この赤間橋付近には流れておらず、やや北に位置する旧川越城の辺りから東に向かって迂回して流れ(伊佐川と呼んでいた)伊佐沼に注いでいた。そして、この沼から南に向かって流れ出る流路(九十川)が、旭橋と養老橋との間で新河岸川に合流していたのである。その後、昭和に入ってから都市計画法に基づいた河川改修工事が行われ、赤間川の天端の旧川越城付近から始まる水路が川越市街地の東南側に沿って新たに開削され(3km)、不老川との合流点付近に繋げられた。この時、この新しい水路は赤間川の延長として位置づけられたため、先程の赤間橋の橋柱にも赤間川と印されたのである。

赤間橋(川には2つの名前がある)

川越の町の守り神である氷川神社の脇を流れる新河岸川は、その川幅(15m程)をさほど狭めることなく上流へと繋がる。町の西側の縁をぬうように流れる川に沿って進むと、今までより川幅が広くなっている所に出た。そこは親水公園として整備され、アヒルが放し飼いにされ錦鯉や真鯉がたくさん泳いでおり子供達の遊び場ともなっている。面白いことには、ここの魚は鑑賞用なので釣ってはいけないとのこと。先程通ってきた養老橋から不老川の合流点にかけては釣りのポイントらしく、多くの釣り人が釣り糸を垂れていたのとは対照的であった。このすぐ先から川幅は急激に狭く(5m程)なり、台地を削り小規模な渓流状となっている。ここを過ぎると田んぼが広がる低地に出る。

この低地は、お茶の栽培で有名な狭山台地が川越台地へと続く高台と入間川との間に広がっている。晴れていて視界が良い時は秩父山地をはじめ丹沢山塊さらにその奥に富士山を望むことができる。農業用水路が縦横に整備されており、川と用水路との区別がつきにくい。さらに、河川法上の新河岸川の起点を探してなおも上流に向かう。分岐している所では水量の多い方を選んで進んだ。やがて関越自動車道路に行く手を阻まれるが、流れはその道路の下を潜っている。川の流れはさほど細くならず水量も減らない。この流れは地図の上では赤間川と記されている。しかし、河川大辞典にはこの名前の川は記載されていない。赤間川は入間川から分水されたものであり、上流部は農業用水路としての役割も担っている。従って、上流の水量が少なく下流に行くに従って多くなるという普通の川のパターンではなかったのである。流れは、今では使われなくなった廃線(昔、入間川の河原で採掘した砂利を運搬していた鉄道)の鉄橋の下を潜った。田んぼの広がりの向こうに農家が点在する風景が見える。ここで初めてこれ以上、上流を目指しても河川法上の起点はないのではないか、もう既にこの流れは川ではなく農業用水路になっているのではないかという考えに至った。

起点付近と標石(これより先は入間用水、標石は雑草と土に埋もれていた)

夕日も西に傾きかけている。急いで元の道を引き返した。渓流状の流れが低地に出る所まで戻って来た。二股の分岐点の所をもう一度詳しく探索したところ、探し求めていた新河岸川の起点を示す標石が半分土に埋まった状態で見つかった。すでに夕闇が迫る頃であった。よく考えてみると、農業用水路は水を一滴足りとも無駄にしないために水路の三面をコンクリートで覆っていることが多いので、この分岐点で水路の構造を良く比較すればすぐに分かったはずである。なるほどよくよくみれば起点より下流とは明らかに違っている。しかし結果論ではあるが、長時間にわたり体力を消耗した探索行後の標石の発見は、注意力の散漫を悔いることよりもそれ以上に強い達成感に浸ることができた。

起点の下流は上流の柵渠と異なり、自然が残る

⑫ 荒川

荒川を船でさかのぼる

JR京葉線の葛西臨海公園駅を降りて、公開の中を通って人工なぎさに向かって歩くと、ほどなくして船の発着場に着く。ここから荒川(旧荒川放水路)をさかのぼって途中新芝川桟橋(川口市)を経由して秋が瀬(浦和市)まで行く、荒川水上バスの定期航路が就航している。海に面していない埼玉県と東京湾をつなぐ唯一の船便である。1994年から事業化され、約40kmを2時間半で結んでいる。この間に30に余る橋をくぐる。

船体は低く、展望型の快適な船室(約200人乗り)をもつ観光船である。荒川の河口に入ってすぐに右手に3本の赤白の集合煙突が目にはいる。さらに左に目を転じると、数本の高い煙突が前後して林立している。前者が葛西処理場であり、後者が江東清掃工場と砂町水処理センターのものである。船はスピードを上げて、いくつかの鉄道や道路の鉄橋の下をくぐり上流を目指す。

意外にも河口近くに蛇籠がある

葛西臨海公園から見た汚泥焼却炉の煙突(右の;3本の集合が葛西処理場、左の2本が砂町水処理センターのもの)

この時、船を追いかけるように飛んでくるカモメの群れに気がついた。船のガイドによると、いつもの光景だそうで、たぶん乗客が餌を与えたことがきっかけではないかとのことである。川岸の所々に屋形船や遊漁船が係留されている。河口から10km程さかのぼった右手に大きな水門が見えてきた。中川の合流点に造られており、建設省が管理している。荒川の水位が高くなった時、中川への逆流を防止する役目を担っている。

さらにさかのぼると、やがて右手に綾瀬川の水門が見え、その隣接地に小菅処理場の褐色の本館が続いている。動いている船からの陸上の風景は、パノラマをみているようである。ふだん川の水が流れている低水路の護岸は、蛇籠に栗石を詰めた所が多いが、土だけの所も見受けられた。大雨で川の水が増水した時だけ水が流れる高水敷は、公園やグランドに活用されている所が目立つが、アシに被われ自然の風情を残している所も散見できた。コンクリートの護岸越しに、最近この辺りの下町にも目立つようになったマンション等の高層ビルの建屋上部を垣間見ながら、さらに船は進む。

小菅処理場

新河岸処理場

やがてアシ原が増えてきた。前方に鹿浜橋が見えてくる辺りの右手に、釣り船が何そうか係留されている。水鳥の姿も見られる。釣り船屋の主人が餌を与えているので、なついているとのこと。この先の進行右手に合流している新芝川(芝川の放水路)の水門の中に入った所に桟橋があり、出港して初めて寄港する。何人かが降りた。再び、出港。

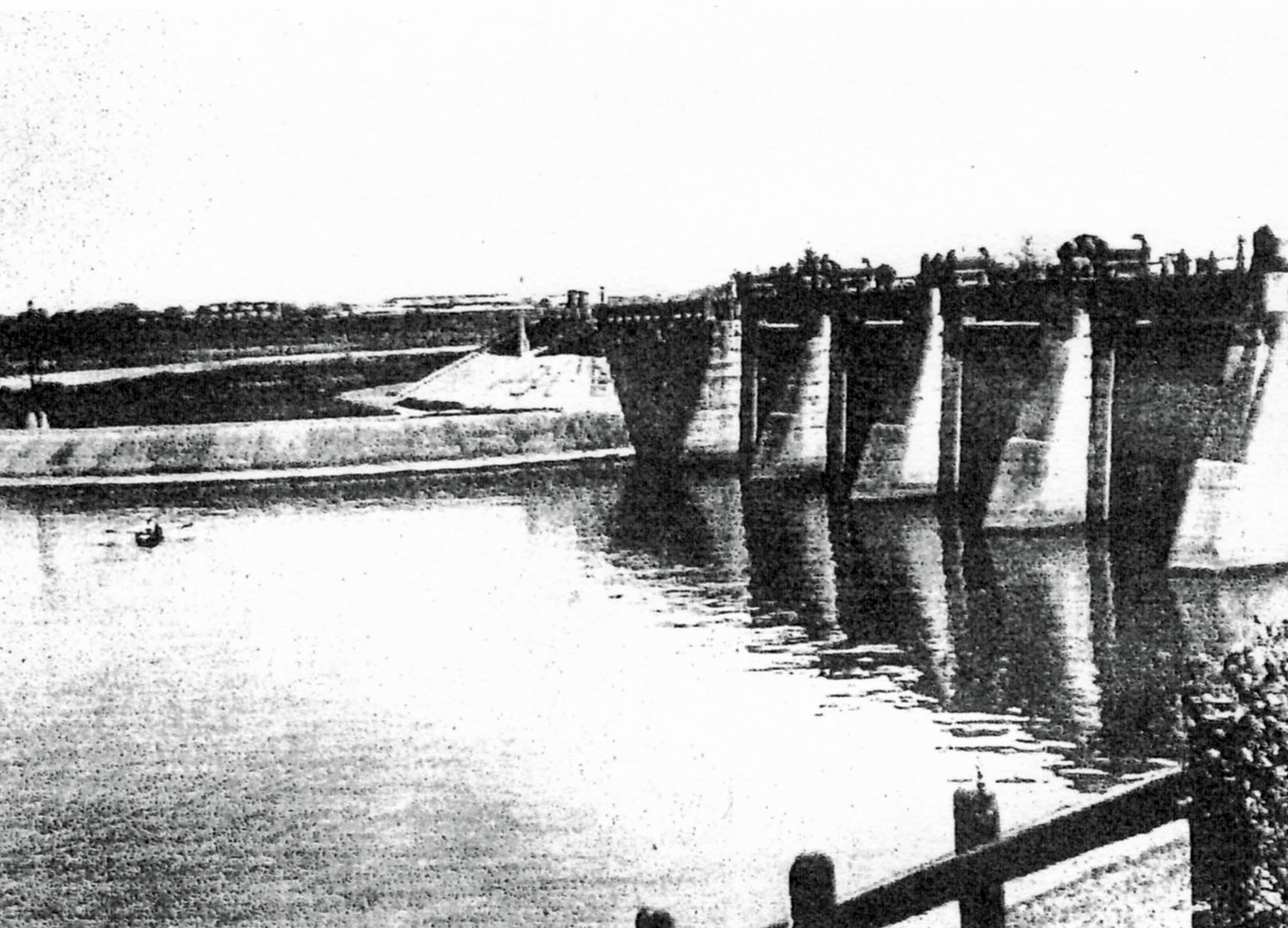

すぐに、新しい岩淵水門が、左手の土手の向こうを流れている隅田川を仕切っているのが見える。そのすぐ上流に、赤い色の今は使われていない古い水門が残っている。この開閉自在の水門によって、隅田川には常に一定した量の水を流し、荒川(昔の荒川放水路) の方にはそれを超えた水量の部分を放流するように調節されている。

新岩淵水門

荒川放水路(現在の荒川)の建設

荒川は、昔から氾濫を繰り返してきた川である。このため、熊谷に築かれた熊谷堤を上流端として、荒川の左岸に沿って下流に向かって堤防が、遊水地をとりながら、連続して造られていった。東京の足立までが熊谷堤といわれ、墨田に入ってからは向島堤と呼ばれた。その土手の高さは2~3m、その上につくられた道の幅は4~5mぐらいで、水を防ぐだけでなく、東京と埼玉とを結ぶ主要な街道でもあった。

また、春には桜の名所として知られ桜土手ともいわれた。しかし、不思議なことに、荒川の右岸には堤が造られていない。「左岸には平野が開け、右岸は高台につながっているからだ。」とのことである。このため、右岸の流域の古くからの家は、洪水に備えて自衛手段として、道路より2mぐらい高く土盛りをした上に家を建てている。

荒川の洪水は、明治に入ってからもその状況は変わらず、東京府や東京市から荒川の分水に関する意見書が出され、国としても抜本的な改修工事の検討を進めていた。こうした動きの中で、1910年(明治43年)に再び大洪水が起き、埼玉県は比企、入間郡、東京府は現在の北区岩淵から下流域が水没した。

これを契機に放水路の計画は本格的に練り直され、その結果、「北区の岩淵に水門を設け、ここより足立区の本木に至る間は、だいたい隅田川(旧荒川)の左岸堤(熊谷堤)を新しい放水路の左岸堤に利用し、隅田川の遊水地に川を掘る。そして、本木からは隅田川をまったく離れ、千住の北を回り綾瀬川を斜めに切り、古綾瀬川に沿って南下し、さらに、中川を横断し、江戸川区の小松川の東を過ぎて、中川の河口に至る、約16kmに川幅およそ500mの新川を掘る。」ことにした。全長22kmの放水路である。

この放水路の予定地の村や町からルート変更に関する多くの陳情書や嘆願書が提出されたが、結局、当初出された計画に沿って1911年から建設が開始され、その後19年の歳月をかけて1930年(昭和5年)に、ようやく竣功している。この間に河口までの延べ1088haの土地が買収され、約1300世帯が立ち退いている。

明治43年の大洪水(荒川放水路物語<新草出版>より)

この当時の土木工事は、シャベルとモッコを使って行う人海戦術ではないかと思い込んでいたが、この工事に関する資料を読んでみてびっくりした。こんな昔に、これほど合理的に機械を使った工法があったとは思いもつかなかった。それは、広い河川敷の粗削りな地ならしこそは、ひたすら大勢の作業員を動員する昔ながらの土木作業であったが(それでもトロッコは使っている)、それ以降の工程は土木機械を駆使した流れ作業そのものであった。

即ち、河川敷の整地が終わると、まず、川の水路にする所をレールに乗った移動可能な「エキスカ」と呼ばれる掘削機が掘っていく。いっけん、象の鼻のような形をしたこの土堀り機には、たくさんのバケットがついていて、回転しながら土を掘り上げ、隣のレールで待っているトロッコにその土を入れる。このトロッコは、5合積みといわれた大型のもので、20輌ぐらい連結されている。

そのトロッコの前に20t蒸気機関車がつき、連結されたトロッコを引っ張って、堀り上げた土を新しく作る土手へと運ぶ。地元の人々は、汽笛を鳴らし、煙をはいて土手を登って行くこのトロッコ列車のことを、ドン車(土運車)と呼んでいた。これらの機械を連動させて、水路掘りと築堤の仕事を合理的に施行していったのである。

さて、地元の人々から赤水門と親しまれてきた旧岩淵水門は、この工事の一環として1924年に隅田川側に造られたものである。しかし、老朽化が激しいため少し下流に新たに代替の水門が築造されることになり、1982年(昭和57年)に完成し、現在はこちらの方が稼動している。この新水門のすぐ下流で新河岸川が合流している。

ところで、荒川放水路が荒川と呼称されるようになったのは、河川法が改正された1965年(昭和40年)からであるが、その前は新荒川と称していた。今の隅田川は、法的には荒川から派生した派流であり、その起点は旧岩淵水門のやや上流になっている。荒川放水路は、名実ともに荒川の本川となったのである。

⑬ 川とともに暮らす

「都市河川の源流を訪ねて」と題して、これまで12回にわたって、荒川や中川の流域をどちらかというと歴史探訪的に歩いてきた。今回は、原稿を書き終わった後に入手した資料やその後の取材により得られた聞き書きを基に落ち穂拾い的に、川辺に暮らす人々が生活に根ざした思い出を生き生きと語っている三つのはなしを旅の途中で得た土産ばなしとして紹介することとし、これをもって平成の水処理男の二人旅をひとまず終えることにする。

岩淵水間界わいのはなし

荒川本流から隅田川が分流した直後の所に、隅田川に流れる水量を調節することを目的とした岩淵水門がある。増水時にはゲートを閉じ平常時にはゲートを開け、一定流量以上の水が隅田川に流れないようにする9m幅のゲートが5門設置されていた。ゲートは赤く塗られており年代が感じられる構造物で、通称、赤水門と呼ばれていた。今は少し下流にできた新しい岩淵水門にその仕事を譲っており、1982年(昭和57年)から使われていない。歴史的土木遺産としての保存を考えていきたいとのこと。新水門のゲートは3門で、青く塗られている。旧い赤水門よりはるかに巨大である。子どもの頃から赤水門に馴れ親しんできた何人かの地元の人に、話を聞くことができた。なお、この水門のある東京都北区岩淵町は、岩槻街道に隅田の渡しがあった頃からの旧い宿場町である。由緒ある岩淵町の名は町名保存運動のおかげで今に残っている。

旧岩淵水門(手前は隅田川、向こうは荒川放水路。昭和10年代に地元の人が撮影)

昭和30年ごろから50年ごろにかけてのはなしです。子どもの頃、新河岸川に架かっている志茂橋を渡った中州のすぐ先にあった赤水門の点検用通路を通って、隅田川と荒川との間に細長く続く河川敷によく遊びに行ったものです。この通路は小型の自動車なら通ることができました。河川敷のグランドで野球をしたり、笹薮で鬼ごっこをしたりしました。また、船頭さんに頼んで幅1mほどの手漕ぎの和船に乗せてもらい、荒川の対岸(川口市)にまで探検に行ったこともありました。草原を歩いていて、足元から大きなトノサマバッタが跳び出てきてびっくりしたことがあります。河原にはアシがたくさん生えていて、ヨシキリがせわしく鳴いていました。ある時、家の者がこの鳥をつかまえてきたので、鳥かごに入れてしばらく飼っていたことがあります。ザリガニやメダカなどの小魚はたくさんいたので、網ですくえるほどでした。シジミもとれましたし、ダボハゼも釣れました。

夏になると、国鉄の荒川の鉄橋の下に特設の水泳場がつくられ、地元の子ども達でにぎわい、大人の人が監視をしていました。水練場と呼んでいました。また、この辺りで毎年夏、花火を打ち上げたので、みんなで赤水門の近くに出かけて見物しました。

土手に植えられた若い桜並木(向こうに見えるのは荒川に架かる道路橋(手前)と国鉄の鉄橋(奥)。昭和10年代に地元の人が撮影)

この水門の角のところに大きな桜の木が何本か立っていたことを覚えています。そういえば、昔は赤水門からずっと下流に向かって河川敷が江北橋の方までつながっていましたが、今は赤水門の辺りの一画が、切り離されて小さな中州になってしまいました。新しい水門を造った時、荒川からの分流路をもう一つ開削したのでそうなったのでしょうが、気がつきませんでした。それから、赤水門の赤についてですが、ゲートの部分が赤く塗られているのでそう呼ばれていたのでしょうが、昔は灰色だったと思います。いつの頃からか、赤く塗り替えられました。

新岩淵水門から上流の赤水門をかい間見る(水上バスから地元の人が撮影)

春は、ツクシ、ヨモギなどの摘み草をしたり、土手に咲く桜やツツジの花見に行ったものです。また、志茂橋を渡った新河岸川沿いの中州に、昔、建設省土木研究所の分室がありましたが、その敷地内にもツツジや桜がたくさん植えてあり、自由に出入りができたので、よく友達や家族と連れ立って見物に行ったものです。今、ここには新しく荒川知水資料館(平成10年3月開館)が建っています。荒川の治水の今昔を知りたい人のために、荒川放水路建設当時の写真や舟運に使った川舟の模型などの資料が展示されているほか、この近くの荒川に生息している川魚が水槽で飼育されているコーナーもあります。

水塚のはなし

水塚と書いて(みづか)と読む。洪水による氾濫が頻発した河川の流域において、浸水の被害を少しでも軽減するために、住民が自衛手段として、屋敷内の母屋から少し離れた場所に盛土や石積みで土地を周りより高くし、その上に倉を建てたものの総称である。地方によって呼び名が異なり、信濃川流域では水倉(みずくら)、木曽川流域では水屋(みずや)、淀川流域では段倉(だんくら)と呼んでいる。洪水に備えた避難所であり、交通用の舟や大切な物を保管し非常用の米やみそを貯蔵する建屋であった。

荒川と入間川とが合流する辺り(川越市)にある水塚についての探訪記が、「みずのわ110号」(前沢工業)に掲載されていたのをたまたま読む機会があった。この辺りでは屋敷地全体を水塚として造成していたようである。水塚の造り方については、土地の古老からの聞き書きがベースになっている。若干アレンジして次に紹介する。

水塚造りは、冬から春先にかけての農閑期に行いました。土掘りに3人、土運びに2人と全部で5人くらいで作業に当りました。土は、自分の家の敷地内からだけでは足りないので、家の周囲に広がる畑や荒れ地から削り取りました。その跡地は水田にしましたが、雨水だけが頼りの不安定な耕作でした。

土が十分な高さになったところで、2mから3mくらいの高さですが、みんなでいっせいに地固めの作業を行いました。これには、いくつかのやりかたがあります。餅つき用のものよりも大きい杵で地面を打ったり、あるいは、カメという直径30cmぐらいの石に何本もの縄をかけて、その石を上下させてつき固めたりしました。

利根川中流における水塚の分布(「水の百科事典」より)

このあと、全体の土が落ち着くのを待ってから、補強のために周りの斜面にリュウノヒゲという常緑の草を植えておきます。まれに、水塚の周囲に石積みをすることもありました。密生したリュウノヒゲの根が張れば、洪水になっても土砂が削り取られる心配はありません。水塚造りは、朝早くから薄暗くなるまでのきつい仕事でした。造りあげるまでに、2ヶ月から3ヶ月かかりました。また、洪水の水流を弱めるために、屋敷の周りには竹を植えておきました。このほかにこの辺りの農家では、洪水時に使うために母屋や物置の軒下に小型の舟を保管しているところが多くありました。

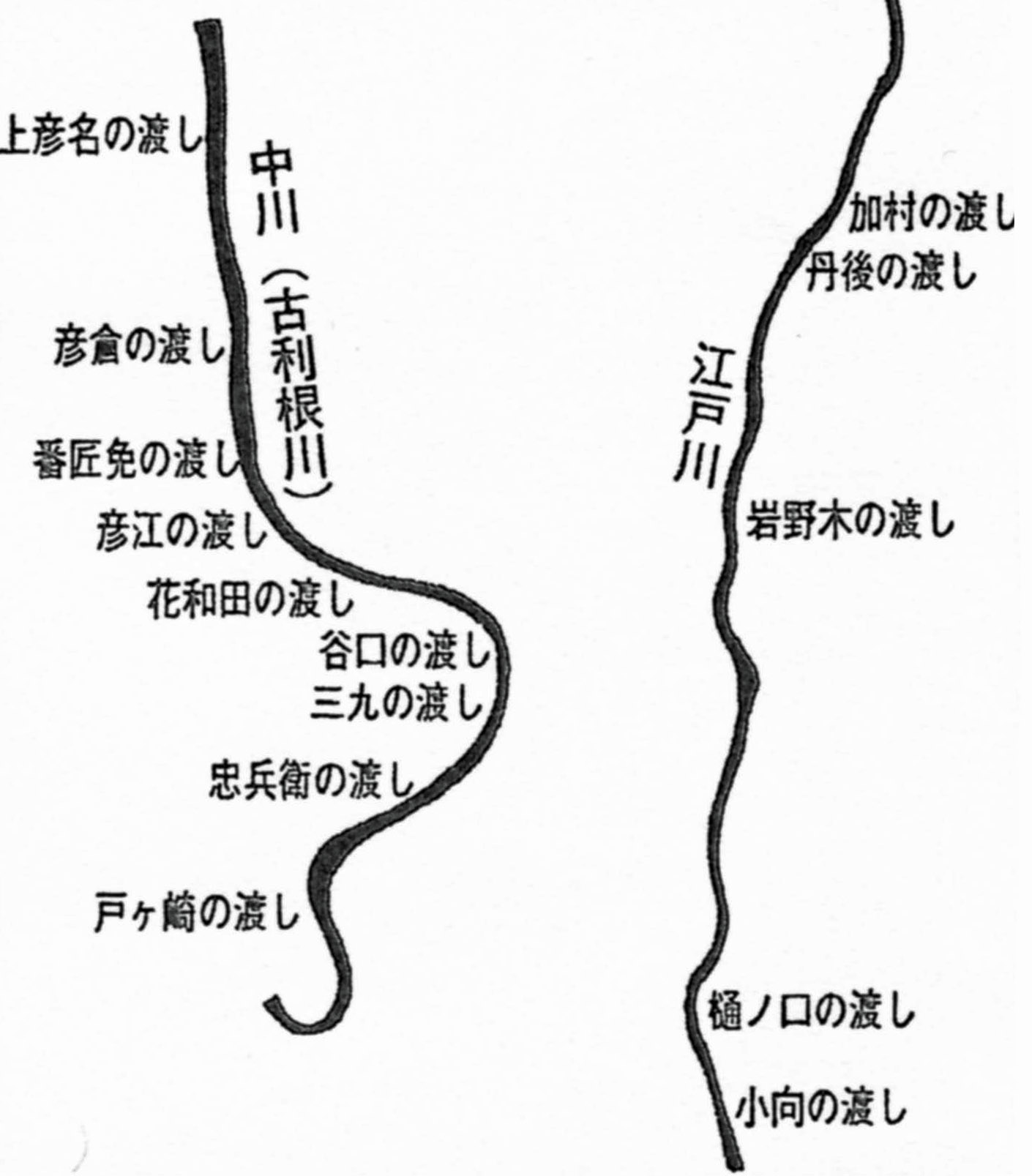

定期船と渡し船のはなし

埼玉県の三郷市は、東京都葛飾区と大場川をはさんで隣接しており、さらに市域の東西が江戸川と中川とに囲まれ川とは縁の深い土地柄である。「葦のみち」という郷土史研究の資料がシリーズで市から刊行されているが、その第7号に「三郷の交通を語る」と題する座談会の内容が掲載されている。その中から定期船と渡し舟に関する部分を聞き書きのスタイルにアレンジしてみた。

三郷市谷口から東京の浅草まで定期船が出ていました。2隻で1日6往復くらいしていました。昭和10年ごろでしたか。焼玉エンジンがポンポンポンポンという音をさせて浅草まで行っていました。中川から六ツ木の運河を抜けて綾瀬川に出て、荒川や隅田川へつながっているいくつかの運河の水門を通り、1時間10分か15分くらいの所要時間で行っていました。うちの近くの造船所で造った船で、中は畳敷きで歓談していけるようになっていて、冬場は練炭火鉢なんかを持ち込んで、田舎の風情というか、平和そのものという雰囲気でした。浅草まで20銭くらいだったと思います。1円あれば浅草で遊んで帰ってこられた時代でした。

川岸に1kmから1.5kmくらいの間隔で乗り場が造ってありました。乗り場のそばの家に切符の売り場を頼んで、お客さんが桟橋にいれば船を止めて乗せていました。昭和12年に日華事変が始まって、船が2隻とも徴発されて中国に持っていかれてしまいました。それで2年くらいでやめになりました。

三郷市域にあった明治前期の主な渡舟場(「三郷のあゆみ」より)

三郷市域には昔、たくさんの渡しがありました。戦後まで働いていたのは、彦倉の渡しと小向の渡しそれに前間の渡しですかね。車がある程度普及して、大回りして橋を渡っても時間がかからなくなった時代まであったと思います。昭和30年代ぐらいまでですね。小向の渡しは、松戸にいいお医者さんがあったので、子どもが病気になった時すごく助かりました。橋まで回ると大変ですからね。あの渡しはすごく便利だったです。

小向の渡しのそもそもの発足は、松戸に買い物に行くのに不便でしょうがない。それで、何人かの有志がお金を出し合って地元の船大工に頼んで舟を造り、持ち株の組合をつくって始めたそうです。有志のうちの3人が交替で櫓を漕いで、渡し賃は、初めは1銭くらいだったそうですが、その後値上げをして3銭ぐらいになりました。そのお金を貯めておいて、暮れになると出資した人たちに配当したそうです。渡し舟には人のほか自転車も乗せました。小向の渡しは、江戸川の河川改修があったのとゴルフ場ができたのでやめたそうです。

本書は日本水道新聞社発行の月刊誌「水道公論」に平成10年8月から11年11月にかけて13回にわたって連載したものを取りまとめたものである。