読み物シリーズ

し尿の農業利用を近代化した消化処理技術をふりかえる

地田 修一 氏

(筆者紹介)

地田 修一

(ちだ しゅういち)

下水汚泥の緑農地利用の原点であるし尿の利用について、その変遷を筆者が所長を務める東京都砂町水処理センターのし尿処理→消化汚泥→肥料化(ともに昭和57年度廃止)を実例として寄稿していただいたので、掲載いたします(再生と利用 1997 Vol20 No74)

目次

はじめに

1.東京におけるし尿処分の略史

(1)し尿の肥料としての利用

(2)汲取り作業の直営化

(3)戦時下のし尿処分

(4)戦後のし尿処分施策

(5)し尿消化槽の建設

2.し尿の嫌気性消化処理に

(1)汲取りから消化処理まで

(2)消化汚泥の乾燥

3.消化汚泥のコンポスト化

(1)自然通気堆積発酵

(2)粉砕から天日乾燥まで

(3)熟成から袋詰めまで<

(4)出荷

おわりに

href="#kankyo6" >直営工事から請負工事へ

はじめに

我が国においては、し尿は肥料価値の高いものとして広く農業に利用されてきたが、1955年(昭和30年)頃からは、化学肥料の普及とあいまって、一転してし尿は極めて非衛生的なものとして次第に敬遠されるようになった。農地還元がきかなくなり利用価値がなくなったし尿は、このほかの何らかの方法で処理・処分をせざるを得ない状況となったことを背景として、下水道関係の施設が完備されるまでの過渡的な技術として開発されてきたし尿処理技術は我が国独自のものである。

し尿処理技術の約60年にわたる歴史的展開をみると、従来、〔嫌気性消化+活性汚泥法を主体とする生物学的二次処理〕のプロセスがその主流をなしていたが、その後、化学処理も採用されるようになり、また、最近では、低希釈し尿あるいは無希釈し尿を直接活性汚泥法によって処理する方法がクローズアップされている。し尿処理技術は多岐にわたっているが、いずれも汚泥が発生する。これらの汚泥の中には、有機質だけでなく肥料としての三要素(窒素、リン、カリウム)も含まれているので有機質肥料としての活用が十分可能である。現に、汲取りし尿を処理した後に残る汚泥を機械的に脱水したもの(し尿汚泥)は、補完的な肥料あるいは土づくり肥料として農業に利用されている。

本文は、東京(古くは江戸時代にまでさかのぼって)という大都会におけるし尿の処分が、時代の流れの中でどのような経過を経てきたかを歴史的にたどることによって、し尿の処理処分と下水処理との関連性を考えるための一助にしたいとの思いをもって資料としてまとめたものである。

1.東京におけるし尿処分の略史

よく考えてみると、いにしえの昔より今日まで、人間の排泄行為そのものはまったく変わっていないわけであるから、古来よりどのようにしてし尿を処分するかは重要な課題であったはずである。今でも山野をウォーキングしていて尿意や便意を感じたとき、やむを得ずその場に小さな穴を掘り、そこで用をたし土をかけておくという行為を行うが、これがし尿処分の原点であろう。平安時代までは都市においても各家に便所がなく、町かどの空き地で高下駄をはき用をたしていたようである。

(1)し尿の肥料としての利用

それはさておいて、我が国でし尿が肥料として利用され始めたのは、鎌倉時代に入ってからである。初めは、農村集落を中心としたごく狭い範囲に限定されていた。都市近郊の農家が都市住民のし尿を積極的に集めて利用するようになったのは、鎌倉時代の後期になってからだ。これは野菜や綿などのような商品作物が栽培されるようになり、速効性のある肥料としてし尿が必要とされたからである。農家が運搬するための労力を使い、なおかつ高い代価を支払うだけの肥効価値を持っていたのである。

江戸の町のし尿処分も農業とリンクしたかたちで円滑に行われていた。武家や商家は各戸ごとに便所をもち、また長屋には共同便所があった。町なかには公衆便所も設置されていた。野菜などの作物をつくり続けると肥料分が作物に吸収され土壌がだんだんやせていくが、化学肥料がなかった江戸時代には山林原野の草や落葉などの自然のものを肥料として施す工夫が求められ、なかでも人間のし尿は肥料効果の高いものとして競って利用されたのである。

江戸に住む100万人を超える人々の大量のし尿は大切な肥料として回収され、周辺の農村へ荷車や肥船で運ばれた。この時料金を支払うのはし尿を汲取って清掃する農家の側であった。支払いは現金のこともあるが野菜や薪・炭などのことも多かった。都市と農村との間におけるし尿を介在してのリサイクルがきちんと確立されていたのである。

やがて、し尿の供給を業とする専門の仲買人が生まれてきた。

""""""""""" 下肥の使い方 資料 """""""""""

下肥(し尿のこと)には、尿素のほか3%ほどの塩化ナトリウムが溶けている。この塩化ナトリウムの濃度は海水のそれに近いもので、植物が直接触れると根の水分が吸い取られるほどである。そこでし尿を肥料として使用するには、昔から肥だめに入れてから3〜4カ月間放置し、し尿に含まれる尿素をアンモニアに変え安定化し、なおかつ水で3倍に薄めた後、田畑に施肥している。そして、さらに下肥を施肥した後必ず土をかけ水分の蒸発を防ぎ塩分濃度の上昇を抑える工夫をしている。また、下肥を毎年使用する場合は石灰をまいて中和する必要がある。

"""""""""""""""""""""""""""""""""

(2)汲取り作業の直営化

時代が江戸から明治に移っても、このシステムによって東京のし尿は処分されていた。1900年(明治33年)に汚物掃除法が制定され、ごみなどの汚物の清掃は市の義務となったが、し尿については肥料としての商品価値を有するという理由で、市はし尿の処分に直接手を下さず、汲取り人と市民との契約による従来の方式をそのまま踏襲した。しかし、東京市の人口の増加とともに発生するし尿の量も増大の一途をたどる一方で、市街地化の進行によりし尿の輸送距離が長くなり、また、新たに開発された化学肥料の使用が広まるにつれ肥料としてのし尿の需要は次第に減少していった。

図−1荷車で肥桶を運んでいるところ

図−2し尿を運んでいる船 資料3

やがて、大正時代の半ばになると、市民はそれませし尿を汲取ってもらったうえにその対価まで得ていたのが、逆に汲取り手数料を支払わなければならない状況になった。しかも、し尿の需要と供給とのはざまで汲取り作業が停滞する地域も現れ出し、夜間密かにし尿を河川に投棄する者が出るようになり、保健衛生上の社会問題として顕在化し始めた。1930年(昭和5年)に汚物掃除法が改正されし尿の汲取りも市の義務となったことを契機に、ようやく1934年(昭和9年)になって旧市域においては市が直営でし尿の汲取り作業を行うようになった。

(3)戦時下のし尿処分

昭和8年にし尿を専門に処理する綾瀬作業所(処理能力180kl/日)が竣工している。船で運んできた汲取りし尿を河水で50倍に希釈し、活性汚泥法(散気式)で処理するというその当時としては極めてユニークなものである。さらにまた、発生した汚泥は嫌気性消化処理法で安定化した後、乾燥し有機質肥料として活用している。この施設は戦後も運転されていたが、昭和35年に廃止された。

肥料として利用されたものや綾瀬作業所で処理されたもののも他は、1935年(昭和10年)に建造された海洋投入船によって房総半島の沖合いにまで運ばれ、海に自然還元された。1943年(昭和18年)における1日当りのし尿の汲取り量は、6,800klであったが、翌年には人手不足による汲取り作業の停滞を反映して4,000klにまで減少した。さらに、この年の5月にはし尿の海洋投入が中止されている。太平洋戦争が激しくなり船の燃料の配給がなくなったためである。人手がない、輸送の手段がない等の状況のもとでは役所にかけ合っても何の解決にもならないとのことから、住民の側では、自衛手段としてやむを得ず、少しでも庭や空き地のある家ではし尿を自分で汲取って穴を掘って入れたり、あるいは家庭菜園にまいたりした。このようなことのできる家はまだ恵まれている方であった。汲取り口からし尿が溢れ始めた家では、それを側溝に捨てたりバケツに入れて神田川や目黒川に運んで捨てる者が横行し、鼻がひん曲がるような悪臭の惨状が繰り広げられるようになった。

都市部でこのようなし尿の停滞が増加する一方で、化学肥料の生産量が激減したため農村部ではし尿が食糧増産のための貴重な肥料源として、再び見直されてきた。しかし、これも燃料やトラックの不足により、1943年(昭和18年)頃から輸送力の面から行き詰まりをみせていた。そこで、都市部でのし尿の洪水を回避するとともに近郊の農村部での肥料不足を解消するために、東京都は鉄道によるし尿の貨車輸送を1944年.(昭和19年)6月から一部の地域で開始した。例えば、新宿、杉並、中野の3地域については西武鉄道の沿線の数十ヵ所に大きなし尿貯留場を設け、各家から汲取ってきたし尿をここに溜め、タンク車で郊外に輸送しようとするものであった。このため、鉄道側ではし尿用のタンク車を新たに造った。終電から始発までの時間帯を利用してし尿を郊外の農村部に運び、帰りはタンク車の上に荷台を取り付けて野菜を都市部へ積んできた。都市と農村との循環システムを復活しようと試みたのである。東武鉄道の沿線でも行われ、鉄道によるし尿の輸送は戦後になっても継続され、1955年(昭和30年)の春まで続けられた。

""""""""""" 嫌気性消化処理のメリット """""""""""

1.薬物燃料等において何らの他資源を要しない。

2.病原菌および寄生虫卵の減殺が十分である。

3.気密槽中の反応であるから処理中に悪臭、悪ガスによる環境へのトラブルを生じない。かつ、蚊、はえ等の集散の因をなさない。

4.処理によって肥効成分は減少しないばかりか、有効性を増し、作物に対する適正率が高くなる。

5.悪臭はタール臭に、黄色は黒褐色に変じ、し尿元来の嫌悪感を全然もたなくなる。

6.可燃ガスを発生し、消化槽の加温その他のエネルギー源として利用できる。

"""""""""""""""""""""""""""""""""

(4)戦後のし尿処分施策

1946年(昭和21年)からし尿の汲取りは無料となった。汲取り作業は大部分の地域で都の直営であったが、農家が行う地域も一部に残っていた。戦災復興が軌道に乗り肥料工場の操業が確立されてくるとともに、再び化学肥料の使用が普及しだし1948年(昭和23年)をピークに農村部でのし尿の需要が減少し始め、農家が行う汲取り作業が停滞するようになった。そこで、都は次第に直営の地域を拡大していった。汲取ったし尿は貨物輸送等による農村部への還元のほか、1949年(昭和24年)から一部を下水道(当時の普及率は10%)へ投入するとともに、1950年(昭和25年)からはし尿の海洋投入を再開している。さらに、し尿の無料汲取り方式は経費の増大を招き都の財政を圧迫することとなったため、1949年(昭和24年)から再び有料化に戻している。また、少しでも汲取り量を減らすため水洗便所に改造可能な下水道普及地域では改造費用のほぼ半額を助成することとした。

(5)し尿消化槽の建設

これらの施策と並行して、都はし尿をより衛生的でかつ科学的に処理しなければならないとの認織のもと種々検討を加えていたが、国の機関(経済安定本部資源調査会)が「消化槽に汲取りし尿を投入し微生物の働きで嫌気的に処理する方法」を勧告したので、これを受けて1949年(昭和24年)に日量1,800klのし尿を処理できる消化槽を砂町処理場に建設することにした。1953年(昭和28年)にその一部の施設が完成し運転を開始している。その後施設の能力アップのための改良も行い、1960年(昭和35年)にようやく全施設が竣工した。最終的な処理能力は2.700kl/日であり、これは当時のし尿処分量の37%に当る。

なお、1969年(昭和44年)に、下水道を普及させることは都の責務であり普及が遅れている地域の都民に、し尿の汲取り手数料を負担させることは好ましくないとの理由から、この手数料を廃止し無料とした。

2.し尿の嫌気性消化処理

(1)汲取りから消化処理まで

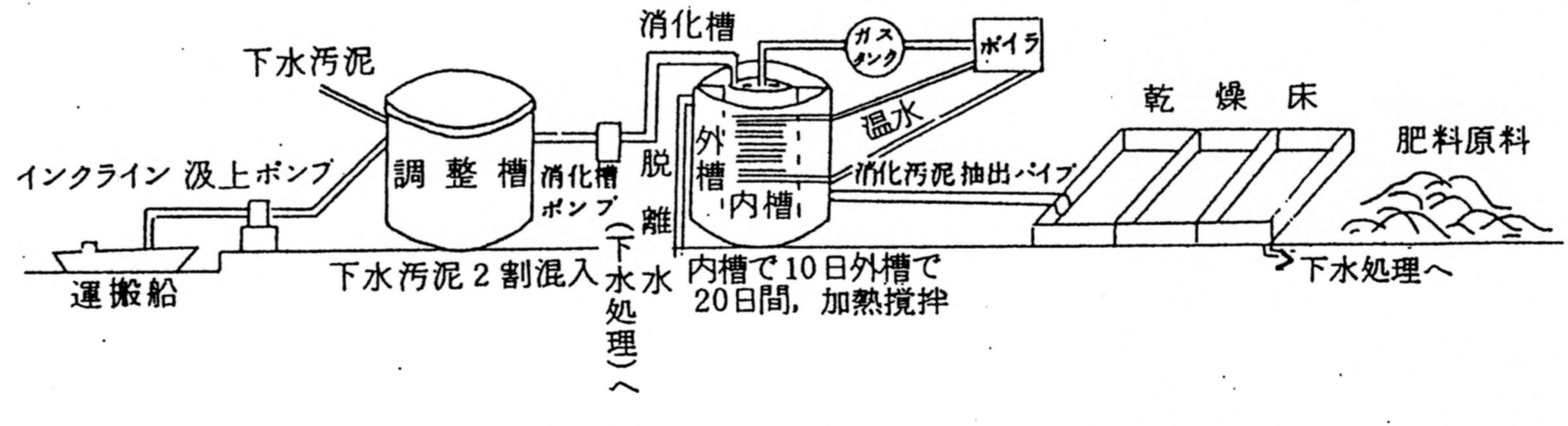

汲取られたし尿は集積され、川や運河を利用して専用の船で東京湾を経由して砂町処理場に運ばれた。着船場に到着したし尿運搬船からし尿を汲み上げポンプで陸上のスクリーン槽に送る。ここで、し尿に含まれているボロ布などをスクリーンで捕捉し人力あるいは機械によりかき上げて除去する。し渣を除去した後、ポンプで調整槽へ移送しここから適量を各消化糟に投入する。

消化槽は内槽と外槽とに分かれており、内部を30℃に加温した場合では、内槽で10日間、外槽で20日間の合計30日間で消化が完了する。槽内を加温するための温水はボイラー室から送水される。

消化処理の結果、発生した固形物(消化汚泥)は槽の底部に沈殿し、汚泥引抜き管によって汚泥乾燥床まで自然流下で送られる。また、消化槽の上澄み部分(脱離液)は隣接の下水処理場に送られ処理される。乾燥床で天日により乾燥した消化汚泥は、スクレーパーで機械的にかき集められ、ダンプカーで肥料化(コンポスト化)エリアに運ばれる。

なお、硝化槽で発生したガスは槽上部のスラブに設けられたガスドームから収集されガスタンクで貯留される。消化ガスはメタンガスを多く含む可燃ガスであり、必要に応じてボイラー室へ送られ硝化槽を加温する温水を作る際の燃料として使われる。

昭和28年の運転当初は、30℃−30日消化で運転されていたが、その後消化温度を37℃に上げることにより消化日数を20日間に短縮できることがわかり、処理可能量も50%増となることから1960年(昭和35年)からこの条件での運転に切り換えている。

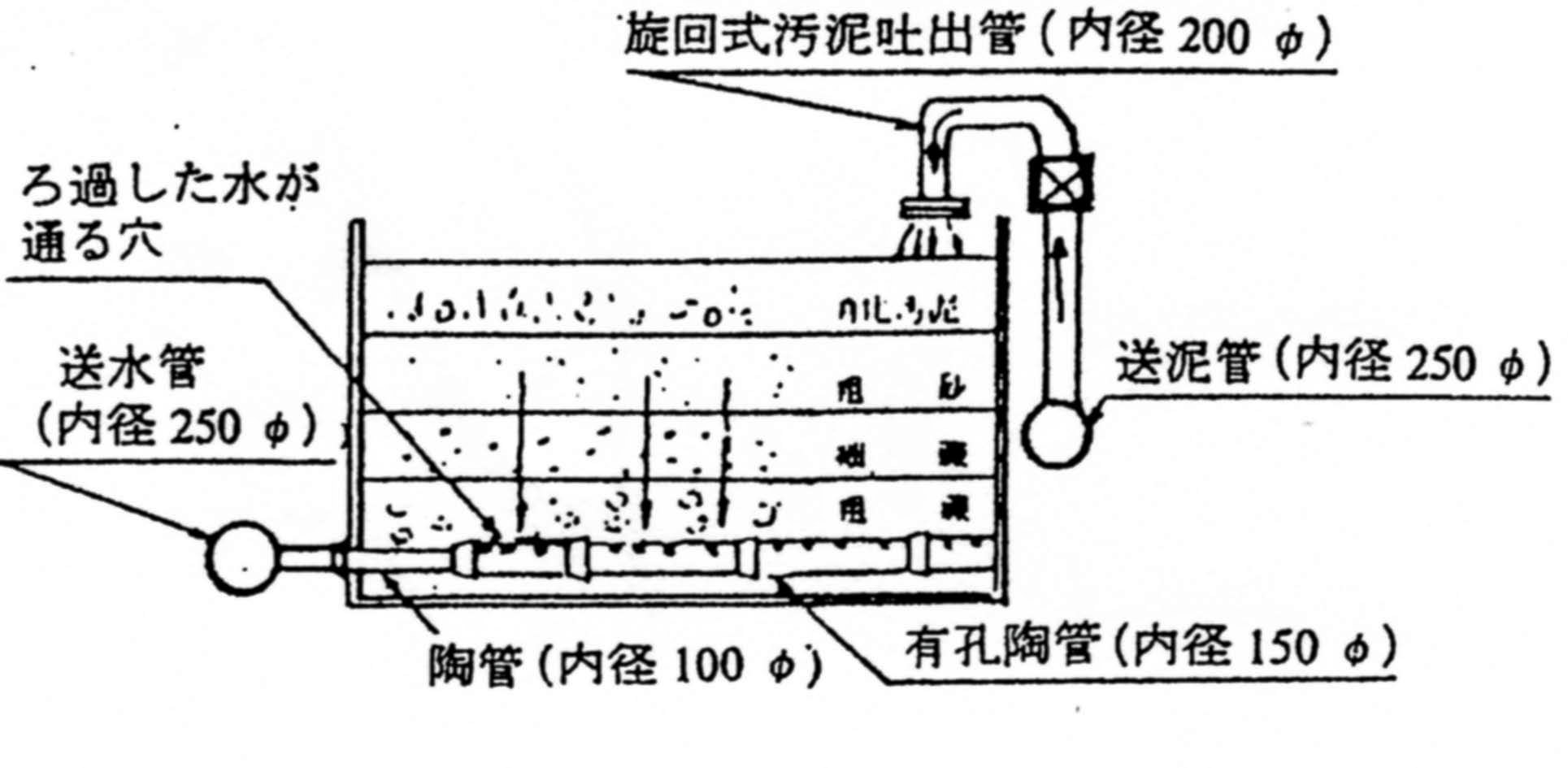

(2)消化汚泥の乾燥

乾燥床で消化汚泥を30日間ほどかけて脱水・乾燥させる。乾燥床の底部は上から順に粗砂、細礫、粗礫からなる3層の砂層構造となっており、砂床でろ過された水分は有孔陶管(内径150¢)の孔を通り陶管(内径100¢)に入り返水管へ排水される。このようなろ過を繰返し行うと砂床の目が詰まりろ過作用が悪くなるだけでなく、有孔陶管の孔も閉塞し排水機能が低下する。このため、新しい砂、礫を入れたり有孔陶管を目通しする作業を必要とした。

写真−1運搬船からのし尿の汲み上げ作業

図−3し尿処理のフローシート。昭和28年当時)

乾燥床で乾燥した消化汚泥の含水率は70〜80%であった。汚泥のかき取りは乾燥汚泥かき取り運搬機に取付けてあるバケットコレクターにより行われた。1959年(昭和34年)になって天日乾燥床による脱水方法は、広大な敷地を要し、また、天候に左右されることから、脱水の機械化を図るため真空脱水機が導入された。脱水後の汚泥の量は1967年(昭和42年)では約60t/日であったが、し尿処理量の減量とともに減少し1979年(昭和54年)以降は約10m3/日と1/6になっている。ちなみに、下水道普及率をみると1967年が33%、1979年が72%である。

図−4 天日乾燥床の断面

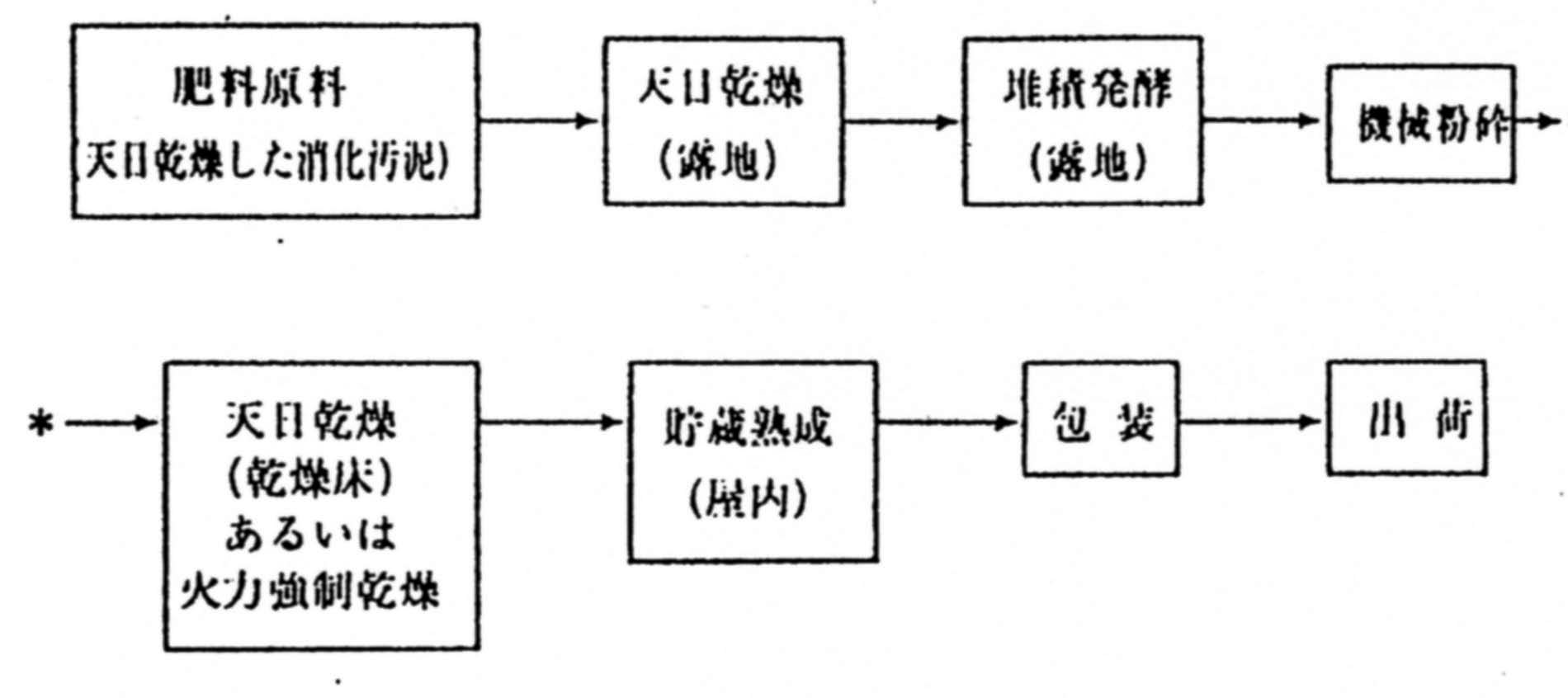

3.消化汚泥のコンポスト化

(1)自然通気堆積発酵

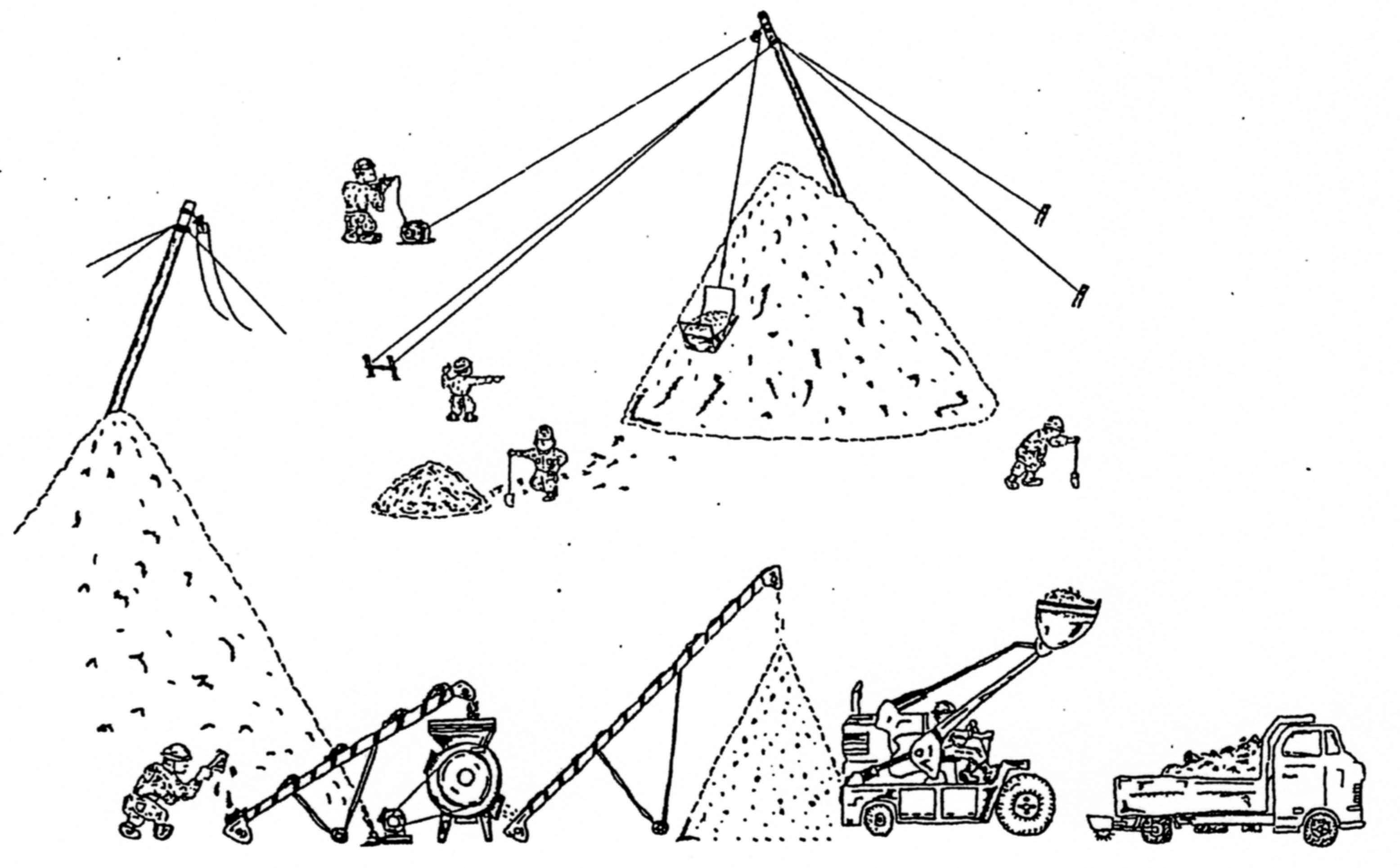

野外にある乾燥床で天日乾燥した硝化汚泥をスクレーパーで機械的にかき取った後、ダンプカーに積んでコンポスト化エリアの露地で厚さ20cmほどに敷きならし20日間程度再度天日乾燥する。この作業から以降が消化汚泥をコンポスト化する工程であり、作業は民間に委託していた。再度の乾燥工程を受けた消化汚泥を堆積する時、次のような工夫をしている。長さ13mほどの木製の支柱を立て、その先端と地面との間にワイヤーを張り、滑車で移動するバケットをつり下げておく。このバケットは地面に固定した電動ウィンチによって斜めに張ったワイヤーに沿って上下するようになっている。ダンプカーに積んで運んできた乾燥した消化汚泥は、まずこのバケットに入れられる。電動ウィンチがバケットを支柱の先端まで運び上げると、ここでバケットが反転し中に入っていた消化汚泥が落下する。

写真一2 消化槽から引抜いた汚泥の天日乾燥床と汚泥かき取り機(スクレーパー)

有機肥料をつくっているところ

このようにして次々に消化汚泥が山積みされていき、円錐形の山を作る。この状態で45日間ほど堆積しておく。この時、強制的な通気は行わないが、対流作用によって堆積物の表面から空気が入り込み上方に向かって抜けていき内部が好気的に保たれる。消化汚泥は微生物の力により好気性発酵が起こり、堆積した山の内部は70℃位まで温度が上がる。これは、消化汚泥に含まれている有機物が好気的に分解するときに熱を発生するためである。この間、切返しは行わない。好気性発酵が徐々に進むためと、自然通気が良好に行われるため堆積物の中心部においても嫌気的な状態にならずにすむからである。この工程で、最初含水率が70%程度であったものが50%位にまで低下する。

(2)粉砕から天日乾燥まで

次にこの一次発酵を終えた堆積物を切り出し、粉砕機にかけ細かくしたものをダンプカーに乗せ底部をコンクリートで打った天日乾燥床に運び、車の後輪とリンクさせた散布機によって約2cm厚に薄く敷きならす。秋の晴天日では丸一日で手で握るとパラパラと落ちる状態(含水率35%程度)まで乾燥する。火力を使った強制乾燥装置も設置されていたが、窒素分をなるべく保持するには天日乾燥の方が適していたので、こちらを主に使用し、できるだけ火力乾燥はさけるようにした。

写真−3 醗酵後の堆積物をショベルカーでダンプカーに積んでいるところ

(3)熟成から袋詰めまで

含水率を35%位までに下げたコンポストをショベルカーを用いて、建物の中に積み高2mの山を作り貯蔵した。この間にも発酵が徐々にではあるが進み、熟成されていった。また、需要が少ない時期には建物の中だけでは貯蔵しきれないので、やむを得ず天日乾燥床にシートをかけて貯蔵することもあった。コンポストの需要時では貯蔵熟成の期間はおおむね20日間であった。

袋詰めは台貫の上に袋を置き、足踏みペダルでホッパーに入れたコンポストを加滅しながら落としていき適量(5貫=18.75kg)を袋に入れた。熟練を要する作業であった。ミシンで袋のロを閉じた後、人力で10〜20段に積み上げて保管した。袋は、当初かますを用いたが、保管中に発酵してくると熱と水分とでワラがポロボロになることもあったので、昭和37年以降はビニール製に代えた。この時、袋の裏に効能書を記すようになった。

(4)出 荷

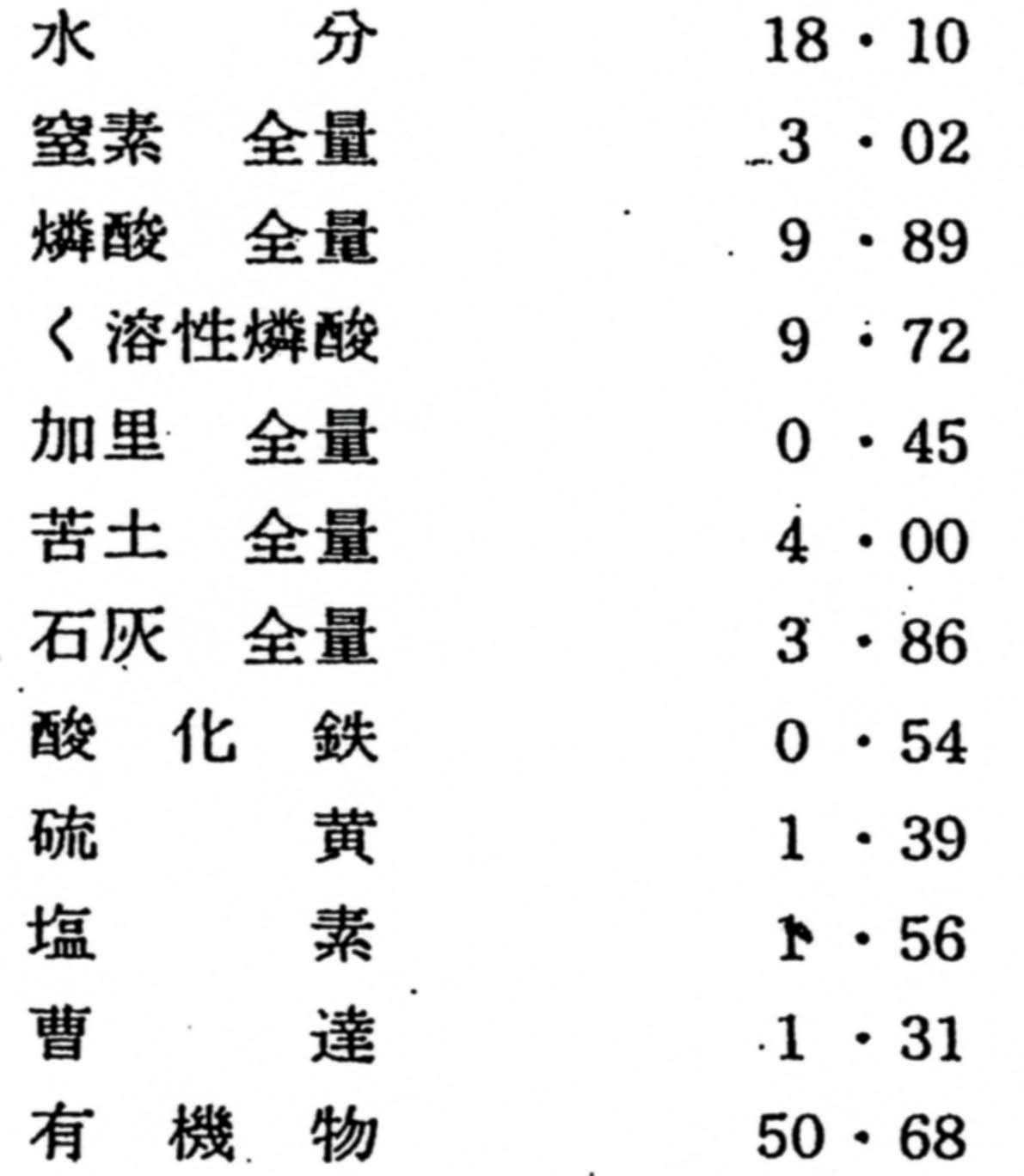

袋詰めされたコンポストは、近くの小名木川駅から全国に出荷された。遠くは北海道、宮崎、高知から近くは静岡、愛知まで広範囲にわたった。主にメロン、キュウリ、トマト、ピーマン等のハウス園芸に用いられた。このコンポストは当時の農林省から普通肥料として認可され「みやこ有機肥料」の商品名が付けられた。この「みやこ」の意味は東京都のし尿を原料にしているという意味で使っている。通称みやこ肥料と呼ばれ、利用者である農家からは大変評判が良かったが、流通過程で問屋が保管のために倉庫に置く時袋のミシン目の間からコンポストの臭いが漏れ、苦情となることもあった。なお、農家ではみやこ肥料のリン成分を重要視しており、窒素成分は化学肥料でも代替できると考えていた。コンポストに含まれているリン成分は、リン鉱石から作る化学肥料のリンとは作物に与える効果が異なると評価していたことが特徴的であった。

当時、このみやこ肥料の生産から出荷まで一貫して担当していた内藤泰三氏は、この間の事情を次のように回想している。「戦中、戦後において一時期、農業界では肥料といえば牛や馬の堆肥やけいふんと下肥しかありませんでした。化学肥料の絶対量が不足していたからです。このため、回虫、ぎょう虫などの寄生虫に多くの人々が冒され社会問題にまで至りました。学校で虫下しの薬を配付したほどでした。このようなことが背景にありましたので、原料がし尿ということで販売面で非常に苦労したことが思い出されます。先入観がありますと、いかに高度に処理されてできあがったものでも、人の心をときほどくことはむずかしいものです。発売元の販売員の営業努力により少しずつ農家や問屋さんが理解を示してくれるようになり、肥効的に非常に使い易く、どの作物にも良くきくことを認めてくれるようになりました。それからが当社では出荷元としての苦労が始まりました。化学肥料は24時間フル操業で生産することができますが、みやこ肥料の生産は、天候に左右されたり、原料となる消化汚泥の発生量が不安定であったりしたので、需要量に見合った供給をどのようにして確保していくかが大変でした。

図−5 有機肥料生産のフローシート

写真−4 堆積醗酵した堆積物を天日乾燥しているところ

最盛期には船積みで高知県に出荷したこともありました。船積みの日は、3,000〜4,000袋をトラックで現在の晴海ふ頭まで運搬しました。北は北海道の網走市浜小清水、深川市、南では九州宮崎県高鍋町と、それぞれの地方でも大きな問屋さんに出荷しました。関東近県にも多少は出荷したが、他の有機質肥科が容易に入手できることから、出荷量は少なかったです。みやこ肥料の主な用途は育苗用でした。化学肥料と異なりハウスで育てている苗に.ガス障害が起きることがなく、施肥においても肥料の分量がアバウトであっても作物への影響が少ないということでした。作物にやさしく、力強い丈夫な苗ができるとのことでした。ハウス園芸だけでなく稲作にも適しており、高知県の農家では稲作日本一の大臣賞受賞の稲穂が飾られていました。問屋さんの話では、稲の増収よりも、もっと利益になる早出しのハウス園芸の方に需要が高いとのことでした。

表−1みやこ有機肥料の成分(一例) (単位%)

おわりに

1982年(昭和57年)3月をもって、砂町水処理センター内で実施されていた約29年間に及ぶし尿の消化処理事業が廃止になった。処理過程で発生する消化汚泥を原料としたコンポス

トが、有機質肥料としての有効性をもち市場に流通し良好な評価を受けていたこともあり、その廃止を惜しむ声が大きかった。しかし、下水道の普及に伴う水洗化率の増大とともにし尿の収集量が減少するという時代の変せんの中でのやむを得ない歴史的選択であったといえる。わが国の古来からのし尿処分法であった農地還元に対して、近代科学の息吹きを与え取扱い性を改善し、再び土壌への還元利用を可能にした嫌気性消化処理並びにらびに、これに引続くコンポスト化技術は、先駆的かつ画期的な事業であったことは確かである。今日の下水汚泥のコンポスト化技術につながるものであると言っても過言ではない。

最後に本文のコンポスト化に関する記述は内藤泰三氏からの聞き取りが中心になっていること、並びに文中のイラストは久保大祐氏の手によるものであることを記し感謝の意を表する。

""""""""""" 袋詰めの袋の裏面に記した効能書き """""""""""

納豆が大豆よりも、沢庵が生大根よりも、奈良漬が瓜よりも味が旨いのは醗酵という過程を経て作られるからである。吾が社のみやこ有機肥料は(東京都が世界に誇る大規模の設備に依り)醗酵浄化して作った有機肥料です。有機肥料は土の中で分解し乍ら含まれている肥料成分が作物の生長に応じて効きすぎもなく、肥切れもせず徐々に効いて行くと同時に土壌を団粒構造にして作物の根を張り易くする土壌改良の役目も併せて行います。従って、みやこ有機肥料を化学肥料と併用すると作物の根の張りが充分になり、病気にも又悪い天候にも耐えて丈夫に育ちます。化学肥料万能の幣ようやく現われ始めた時に当り、是非醗酵有機肥料の長所を皆様の栽培技術の中にお取り入れ下さい。

"""""""""""""""""""""""""""""""""

く参 考 文 献〉

1.トイレットからの発想 ヴァン・デァ・リン(西村肇他訳)講談社(昭和56年)

2.「トイレと文化」考 スチュアート・ヘンリ 文芸春秋(1995年)

3.下水汚泥コンポスト入門 茅野充男編 下水汚泥資源利用協議会(平成4年)

4.有機性汚泥の緑農地利用 日本土壊肥料学会 監修 博友社(平成3年)

5.し尿消化槽の足跡 東京都下水道局砂町水処理センター(昭和59年)

6.東京都政50年史(事業史I) 東京都(平成6年)

7.下水汚泥の農地・緑地利用マニュアル下水汚泥資源利用協議会(平成8年)