読み物シリーズ

郷土史資料にみる下肥の流通と肥船

地田 修一 氏

目次

−1− 下肥の流通

−2− 江戸名所図会にみる河岸風景

−3− 肥船数と掃除代金

−4− 河岸の様子

−5− 和船を造る

−6− 荷船の構造と航行

−7− 肥船の種類

−8− 桶船タイプの肥船

−9− 肥溜め

−10− 汲み取り作業と肥船への積み換え作業

−11− 肥船アラカルト

−12− 下肥船(部切船)とヤマべ釣り

−13− 桶船タイプの肥船の話

−14− イッソウマエという単位

−15− 下肥業の実態

−16− 下肥の流通のまとめ

し尿研究会発表内容(テープ起し)

2000年6月9日

地田です。それでは、1枚目の「写真、図表の一覧」を見ていただきながら、今日お持ちした資料をどういう経路で手に入れたのか、あるいは提供いただいたのかというような話を初めにしたいと思います。

私自身が初めて肥船の資料を入手したのは「北区史」からです。前、勤めておりました砂町水処理センターの近くにあります江東図書館の郷土資料コーナーを見ておりました時、たまたま、この資料に目が止まりました。後で調べてみたら、運が良かったなと思いますのは、「北区史」は何回かにわたって改定されているのですが、これが一番新しいもので、下肥の流通と肥船がらみは古いものですとサラッとしか書いてなく、たぶん私の興味をひかなかったと思います。これには詳しく書いてありました。

その後、今日おいでになっている小松さんから、三郷市の資料のコピーをいただきました。「葦のみち」とか「三郷のあゆみ」です。いただいてから調べてみたら、これらは、私が住んでいる東松山市の郷土資料コーナーにも置いてありました。

そこで、これらを基に、昨年の第5回下水文化研究発表会に「郷土史にみる下肥の流通−埼玉県三郷市における下肥買いと肥船−」と題して出しました。その時の講演集には、三郷市の資料を生の形で掲載しました。もっとも、実際の発表の時はOHPを使用し、北区の資料やそのほかのものも入れまして生でない形にしました。

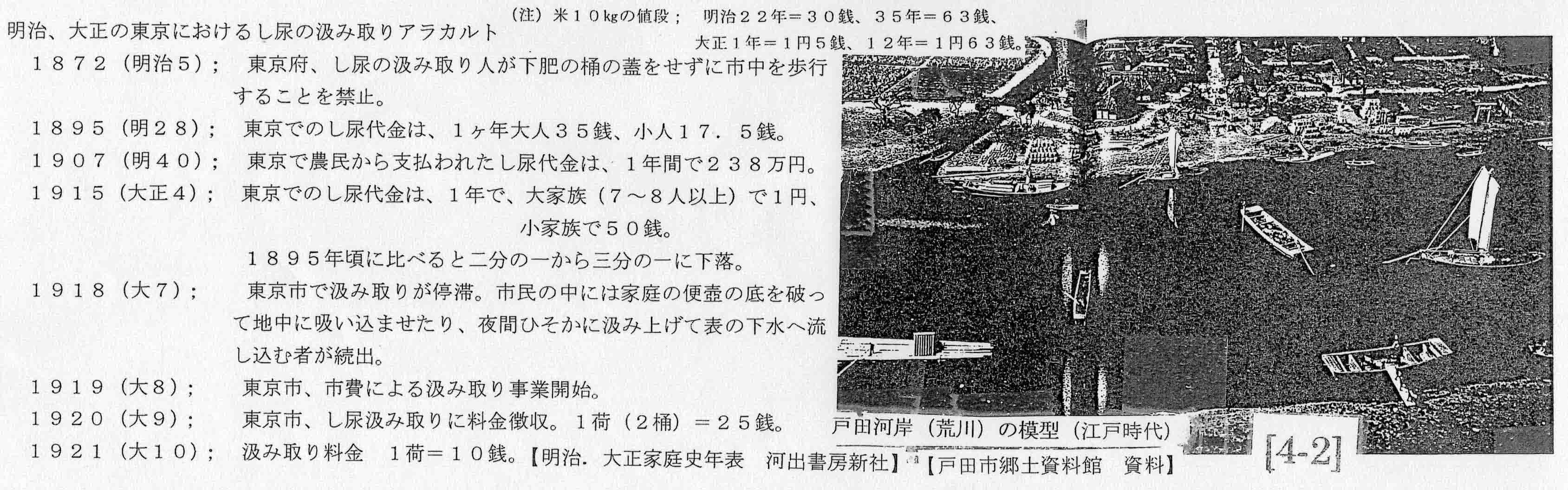

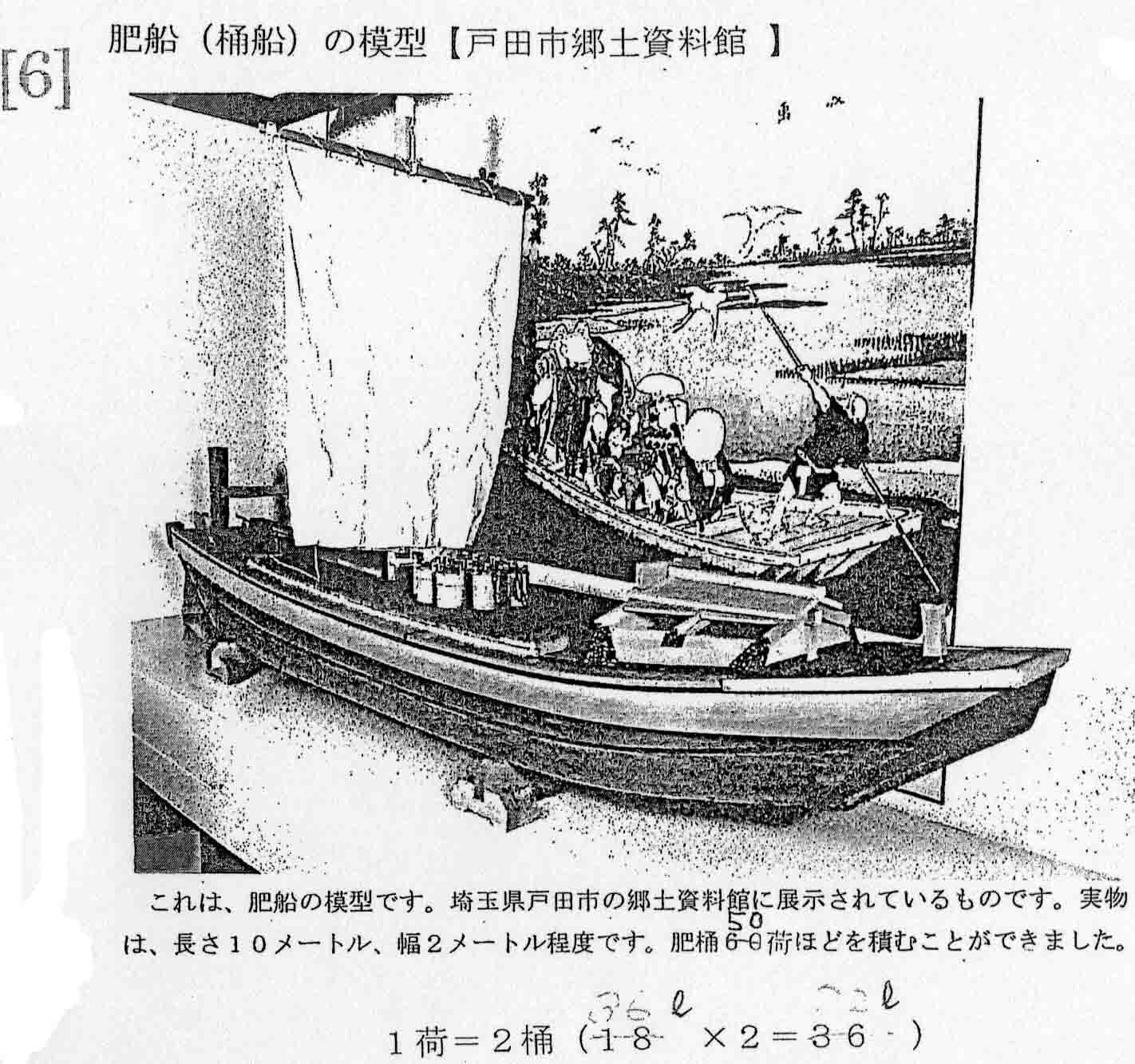

この二つの、北区と三郷市の資料でだいたいのイメージをつかむことができましたが、さらに、写真とか絵とか視覚にうったえるものを探しました。それは、主に東松山市図書館の郷土資料コーナーにありました。たとえば「川に抱かれて」。これは八潮市(三郷市の隣ですが)の歴史写真集です。写真だけ羅列してあるのではなく、要所々々に文章が挿入されてまして、非常にわかり易いものです。これで、だいぶ写真を探すことができました。それと、戸田市の郷土博物館に肥船の模型があるという情報を本で知りまして、(私は下水道事業団に出向していたことがあったので戸田に土地感があり、駅からそんなに遠くない所にあることがわっかっていたので)二度出かけました。これはその模型の写真です。一度目は眺めただけです。二度目は、今日話すために、博物館の人に特に頼んでさわらせてもらい、中がどんなになっているのか見せてもらいました。あまりいい顔しないんです。博物館の展示物はさわってはいけないみたいです。実際に物を目にして、なるほどな、し尿を船にそのまま積んでいたんだなと実感いたしました。

実は、この段階で、ここで皆さんに話をしようと自分でも思っていたのですが、少し時間に余裕ができましたので、「利根川高瀬船」(地場産業史、主に聞書き。)とか、「江戸川物語」(自分史)とか、石井明男さんから資料提供を受けました「東京都の清掃技術−その原点を語る−」のイラストや聞書きとか、を新たに入手することができ、非常に具体的な内容の資料を得ることができました。前もこの研究会でお話しましたように、私は以前砂町水処理センターにおりましたので、し尿運搬船の船着き場のこと、し尿処理のこと、などの作業の実態について、あの施設が閉鎖された時に刊行された資料集(「し尿消化槽の足跡」)によって、ある程度具体的なイメージを既にもっていましたが、佐野丈夫さんが記憶で描かれたイラストとか、安田秀夫さんが、この方は手書きの文章も書かれていますが、その文章に挿入したイラストとか、ともにイラストというより非常に具体的な絵ですが、を新たに入手することができ、たいへん参考になりました。資料の収集にあたっては、いろいろな方のお世話になりました。

それでは、本論に入りたいと思います。

お手元の資料をこういう形で編集したのは、先ほどの八潮市の写真集「川に抱かれて」の形式をまねたのです。

−1− 下肥の流通

下肥の流通(1)というのがありますが、これを先に話してしまうと答えがすぐに出てしまいますので、一番最後にしたいと思います。

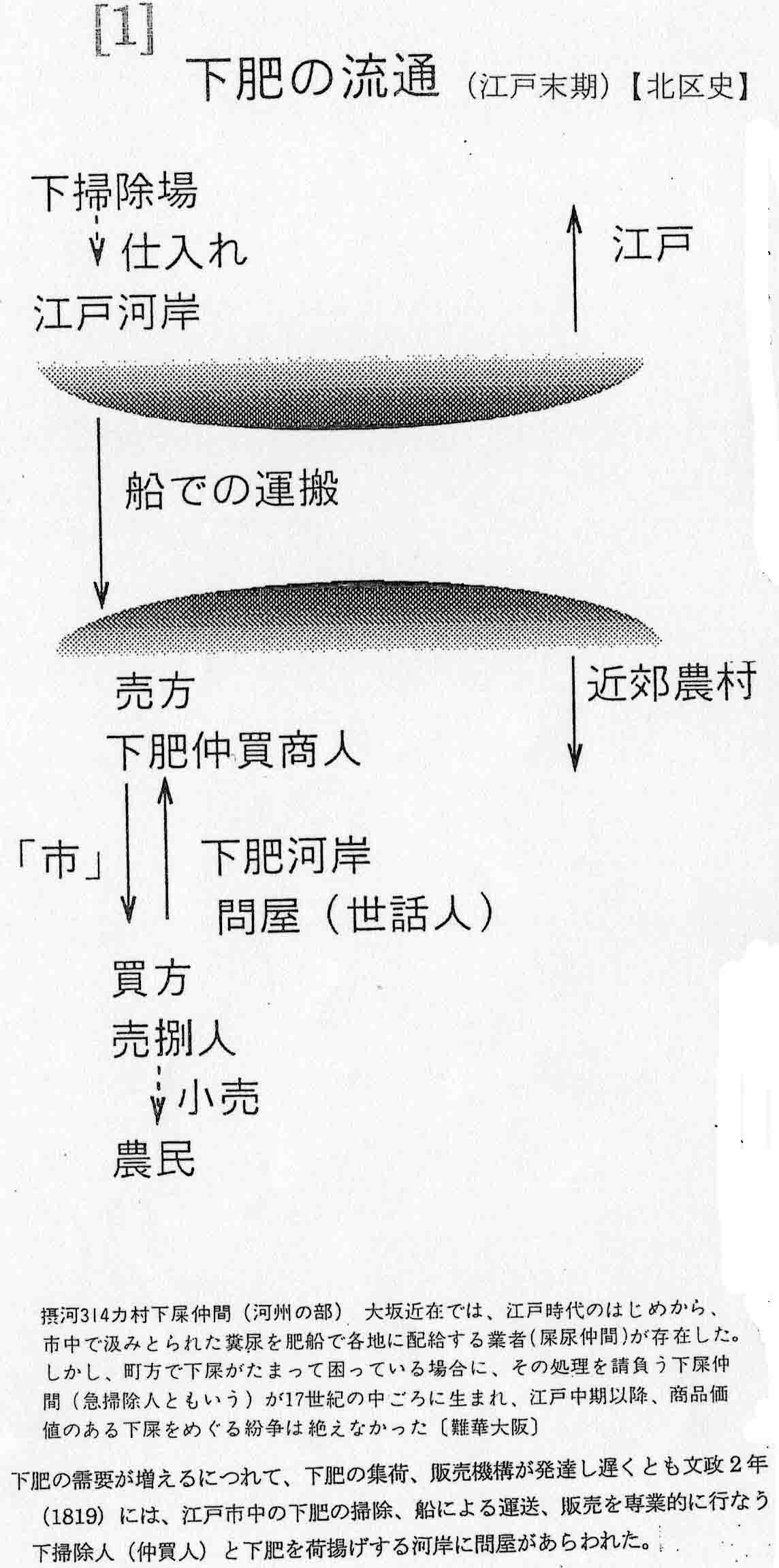

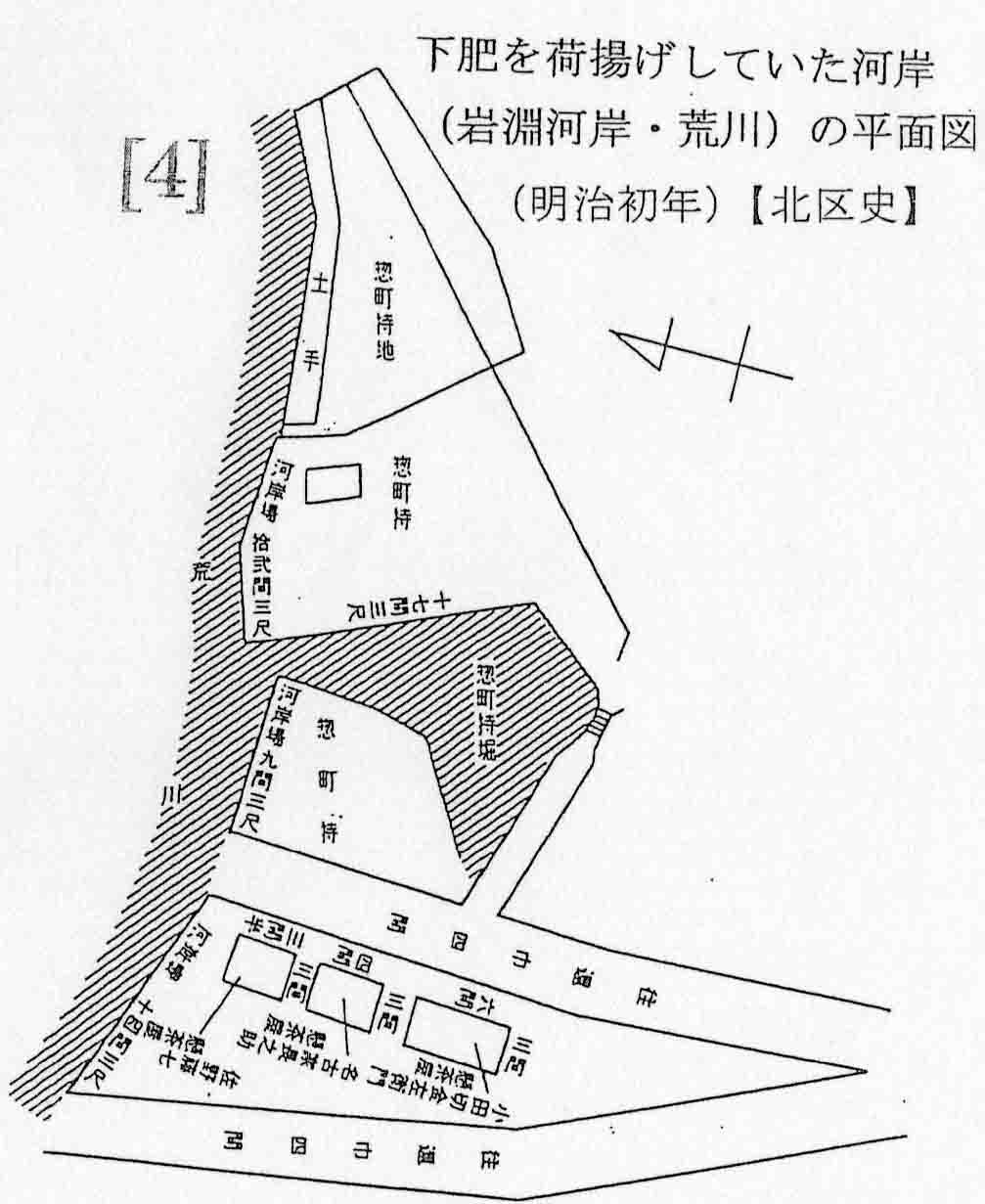

その右に地図(3)がありますが、これは、肥船を使って下肥がどういう川筋に売られて行ったかを示しています。白丸印は、肥船が着く郊外の河岸です。下肥は、江戸の中心の神田とか本所とか深川とか、そんな所から肥船に載せて郊外に運びます。真ん中に黒三角印がありますが、ここが、下の図(2)の和泉橋河岸の位置です。下肥を積み込んでいた河岸の一つです。肥船は、中川とか江戸川とか荒川とか綾瀬川とか、地図に名前は書き入れませんでしたが、新河岸川や芝川をさかのぼって、農村地帯の河岸(下肥河岸と呼んでいたそうですが)へ下肥を運びました。

(2)は、神田の和泉橋の近くの河岸です。なにも下肥だけではなく、米とか薪とかを扱う河岸がずらーと並んでいて、その左の隅に下肥河岸があります。黒四角印のところです。( )で推定と書いてあります。たぶん、臭いもあるでしょうし、隅の方で積み込んでいたのではないかと思います。このような河岸として、このほかに、三囲稲荷、三味線堀、道三堀が有名であったと資料に書いてありました。他にもあったのでしょうが、私が調べて特定できたのはこれだけでした。要は、人がたくさん住んでいる所の近くにある、下肥河岸として認められていた所で積み込んでいたということです。

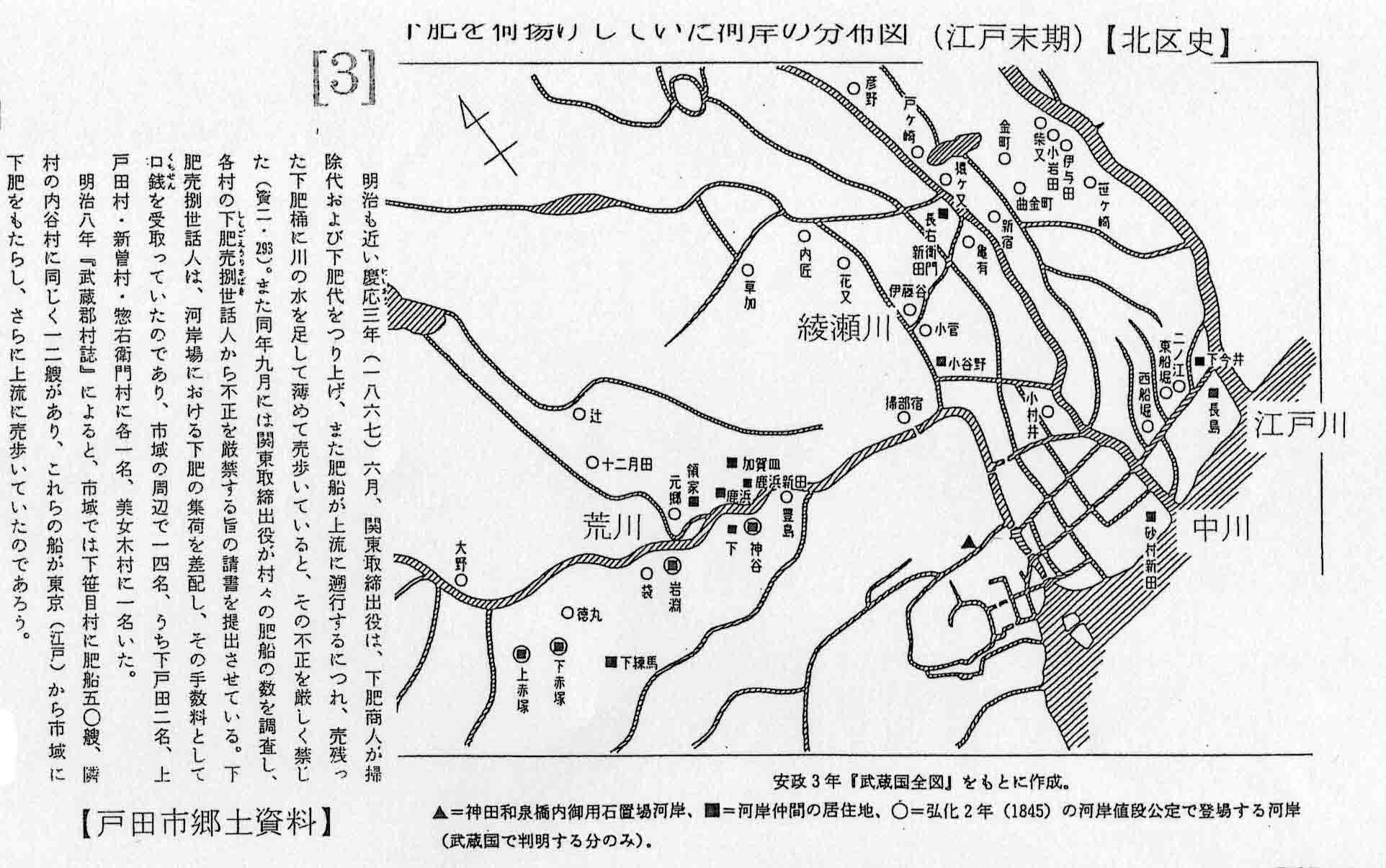

(4)は、下肥を荷揚げしていた河岸の一例で、北区の資料に出ていたのですが、岩淵河岸です。ここは今でこそ静かな町ですが、昔は岩槻街道の宿場として、渡船場として、また河岸としても賑わった所です。いろいろな物資をどんどん荷揚げしたり、積み込んだりした所ですが、下肥もこの河岸で扱っていました。この河岸のどこかで、たぶん隅の方で荷揚げしていたものと思われます。岩淵の隣に志茂という所がありますが、ここは昔、農村でして、ここの多くの農家の人たちは自分で肥船を持っていて、下肥を江戸の中心地まで汲み取りに行って、岩淵河岸とか新河岸川沿いの河岸まで運び、その周辺の農家に売っていたそうです。農業半分、下肥業半分という地区だったそうです。

(3)の地図の左に小さく書いてあるのは、戸田市郷土博物館の資料の抜粋です。おもしろいことが書いてあります。「明治も近い慶応3年、関東取締出役(これは関八州を取り締まる役人です、通常、八州廻りというそうです、今の警察官みたいなものでしょうか。)が、下肥商人が掃除代や下肥代をつりあげていることに対してけしからんといっています。ここで掃除代というのは下肥を汲み取る時に家主に支払う代金のことでしょうか、ちょっと意味がとれないですが。下肥代というのは農家に売る時の値段です。また、肥船は売りながら上流へ遡行して行きますが、下肥の量は当然減ってきます。そこで、川の水を入れて増やして薄くなったのを売って歩く者がいるが、そういうことをしてはだめだといっています。」。その次に書いてあるのは、「それぞれの村々というか下肥を荷揚げする河岸には、下肥売り捌き人というのがいて、農民と肥船の船頭との仲立ちをしている人ですが、どうも手数料を取っていたらしい。そういう人たちが戸田市の市域でも結構な数いた。」。そして、「戸田市域の笹目村に50そう、内谷村に12そうの肥船があった。」と。戸田の市域は、この界隈では大きな下肥の集散地であったらしい。北区の志茂と似たような半農半下肥業をしていたことがわかります。

−2− 江戸名所図会にみる河岸風景

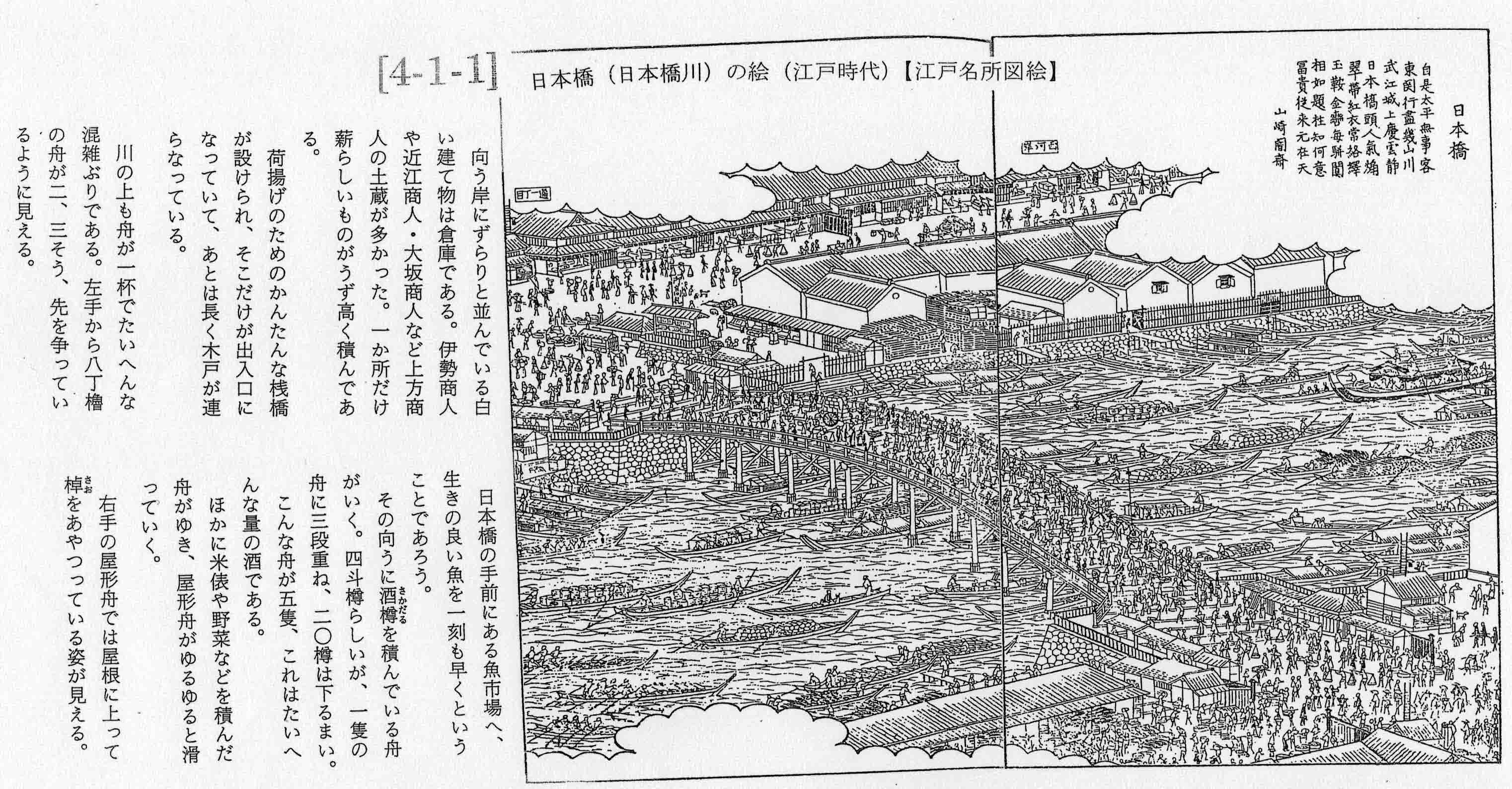

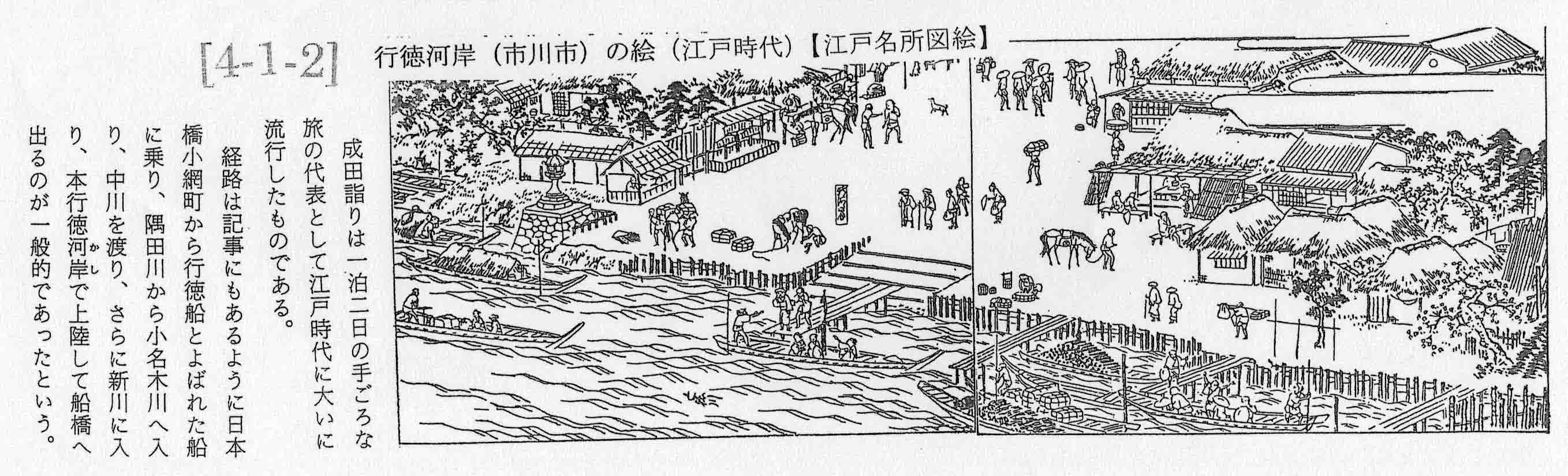

江戸時代、街道というのは人間がトコトコ歩くか、馬をとばして行くか、さもなければかごに乗るか、そういうことでしか使っていませんでした。西洋のように馬車をしたてて荷物を運ぶというのは禁じられていました。いきおい、輸送の動脈は川しかありません。江戸時代の日本橋はこんな感じでした。この絵の下の方が魚河岸です。日本橋の辺りは、こういう風に船がひしめいていました。

下の絵は、今の千葉県市川市の行徳河岸です。桟橋がどういう様になっていたのかと思いまして、いい絵だったので載せました。後で見ていただきますが、肥船が荷揚げする河岸には、このような桟橋がなく、船を岸に横付けして「渡し板」を渡して、その細い所を通ってバランスをとりながら荷揚げする場合がほとんどのようです。行徳河岸は、大きな河岸なので、簡易なものではありますが桟橋が付いています。

−3− 肥船数と掃除代金

(3−1)に肥船の数が整理されています。これは「北区史」に載っていました。元の資料は明治5年に出された「東京府志料」です。河川別にいろいろなタイプの川船の数が示されていたのを、「北区史」でこの表の形に整理してくれたのです。これを単純に加算しますと、肥船は全部で1,564そうになります。この当時の東京府下の川船の総数は6,545そうであると「北区史」に書いてありました。割り算しますと、だいたい四分の一は肥船ということになります。川筋別に、肥船の登録数の多い順に並べますと、中川、船堀川(中川と江戸川を結んでいた人工の川。新川ともいった。)、江戸川、荒川、綾瀬川の順です。

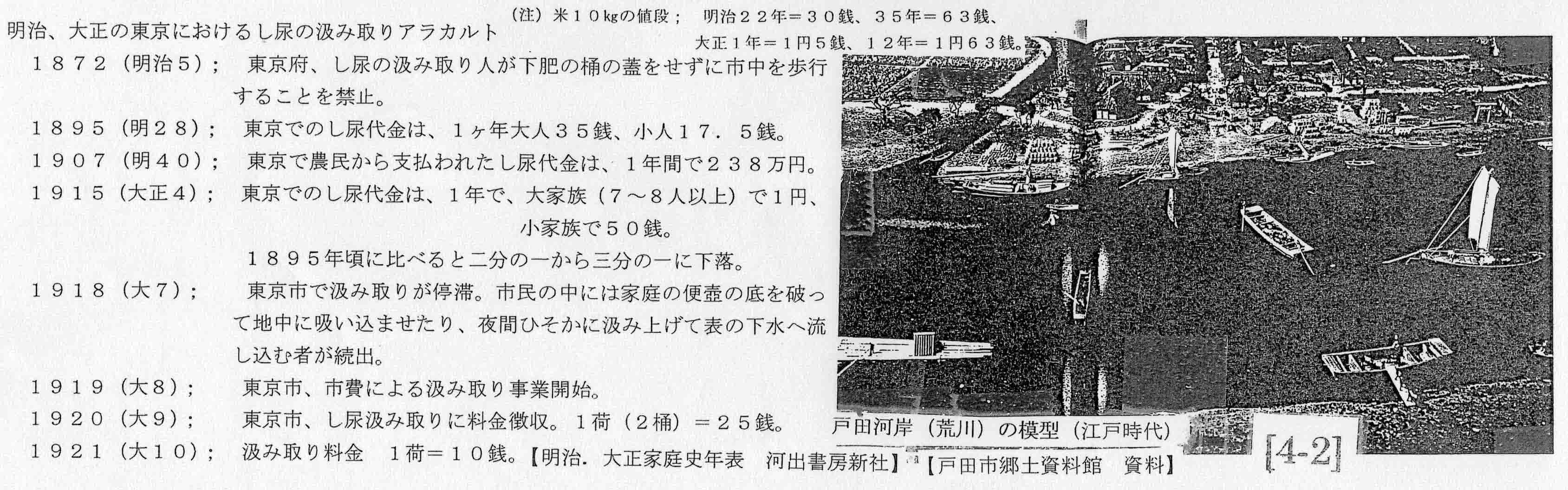

「明治、大正家庭史年表」という本に、これは新しい本ですが、東京におけるし尿の汲み取りについての情報が書いてありましたので、載せました。下肥は明治になってもずっと売れていたのです。明治28年では、1年間で大人35銭、子供はその半分となっています。ですから、複数の家族ですと、これに人数を掛け算した額の代金がもらえます。明治40年では、農家の人たちは、下肥業者も含めて、1年間で238万円の下肥代を支払っています。大正4年になりますと、この頃から、し尿はやっかいものになりかかっていくのですが、大家族で1年間で1円、小家族でその半分の50銭となり、明治28年に比べ二分の一から三分の一に下肥代が下がっています。

そして、大正7年になると、し尿の汲み取りが停滞するようになります。つまり、定期的に汲み取ってくれなくなってきたのです。市民はしょうがないので、自分の便壷の底を破って地面にしみ込ませたり、あるいはバケツや桶にし尿を入れて、夜中に川に捨てに行ったりしました。下水路にも流しました。今みたいに地下に埋設されている下水管でなく、オープンの排水路にです。

そこで、東京市は、これはたいへんなことになるということで、市が直接し尿を汲み取る事業を開始しました。この時、汲み取り料金を取りました。大正9年で1荷(2桶、72リットル)当たり25銭を取りました。しかし、翌年には、たぶん高すぎると非難されたのでしょうね、10銭に値下げしています。

この間に、貨幣価値が大きく変動しているので、参考のために申し上げますと、米10キログラムの値段が、明治22年で30銭、大正12年で1円63銭です。5倍に跳ね上がっています。米がなん10キログラムも買えるほどの代金がもらえたのが、逆に汲み取り料金を取られるようになったのです。いかに、し尿がやっかいもの扱いになってきたかがおわかりいただけると思います。

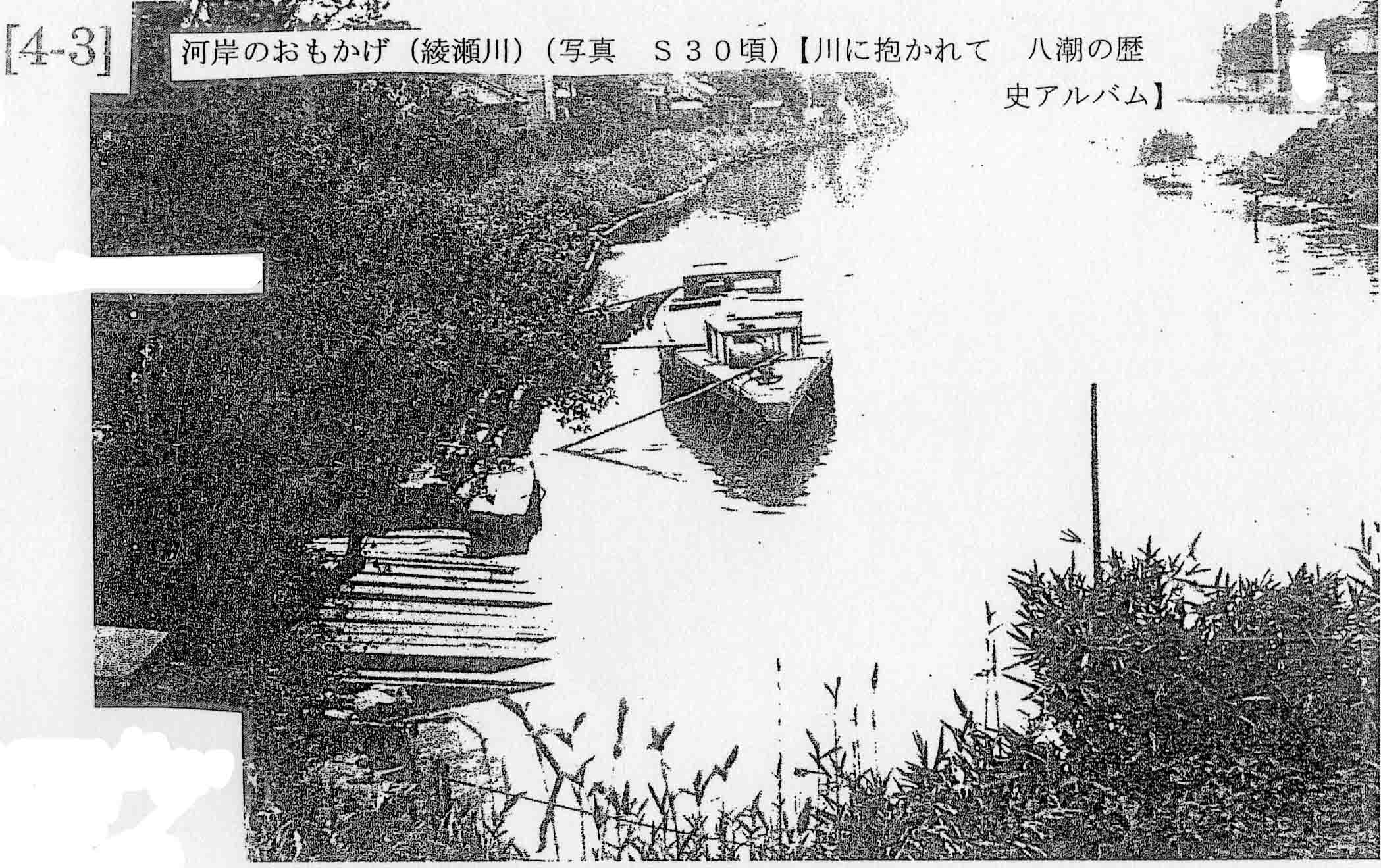

(4−3)は、川船が岸に停泊している写真です。岸とは渡し板(真ん中にある)でつながっています。

(4−2)は、戸田河岸の模型の写真です。手前の右に泊まっている船に渡し板が渡してあります。これは比較的幅が広いようです。こんな具合いに船と岸とが連絡していました。

−4− 河岸の様子

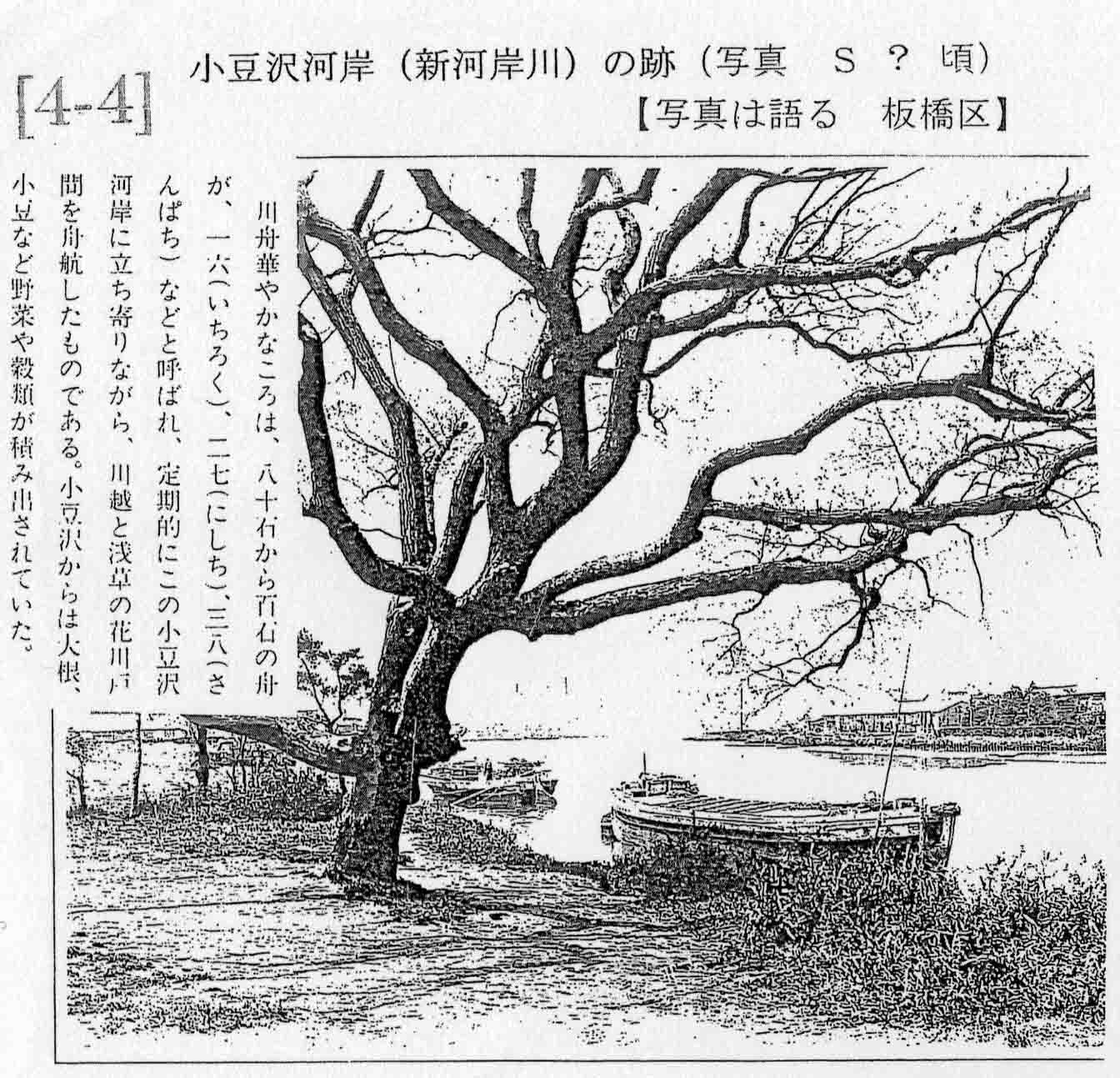

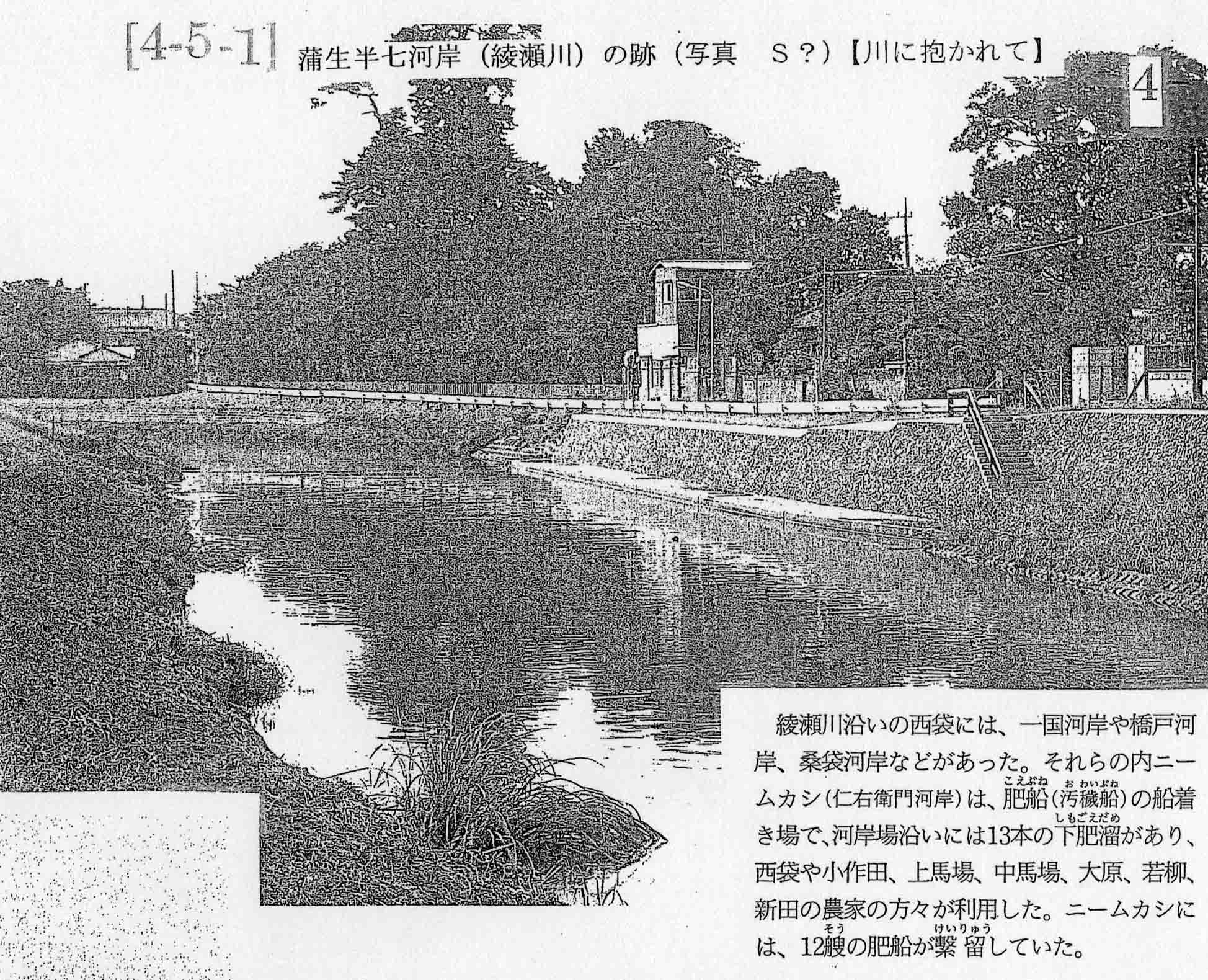

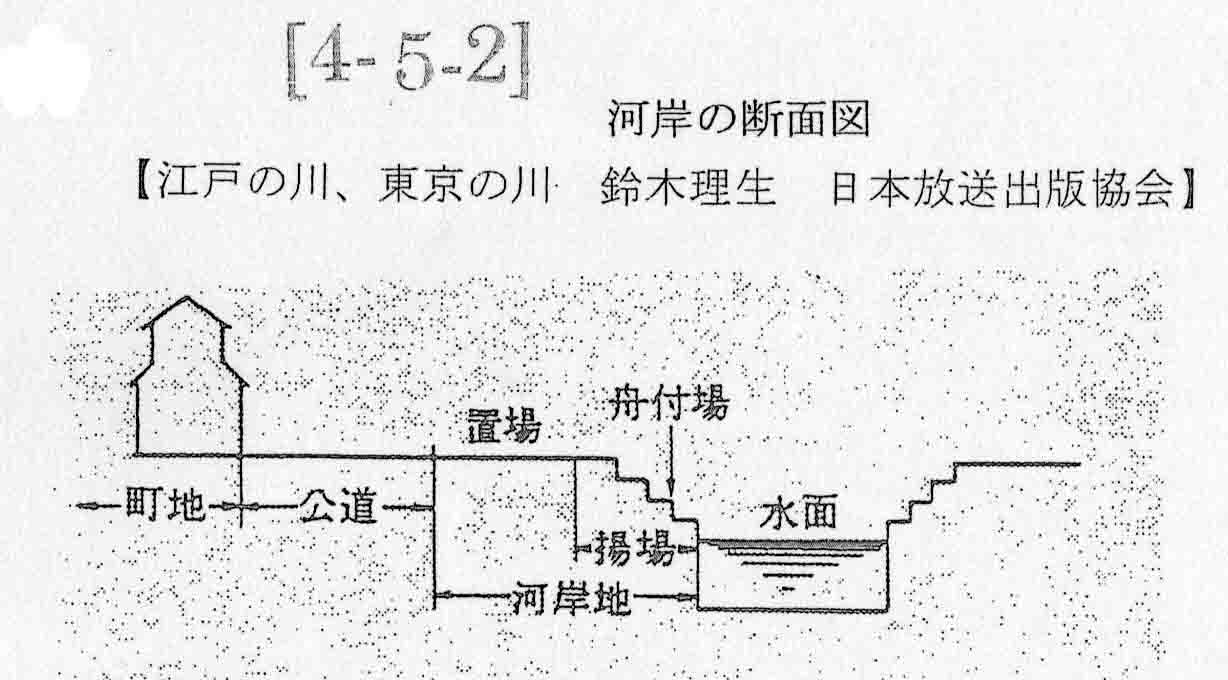

(4−4)は、新河岸川の小豆沢河岸です。渡し板で荷を揚げていたと思われます。タイトルは「跡」となっていますが、現役の時もこんな感じだったのではないでしょうか。(4−5−1)は、綾瀬川の蒲生半七河岸の跡です。船から荷をいったん揚場に上げ、天秤棒で担いでその上の置き場まで運び揚げます。ここは階段になっていますが、後で出てきます福岡河岸のように斜路の場合もあります。鈴木理生氏の「江戸の川、東京の川」に載っていました河岸の断面図(4−5−2)を見ると、だいたい理解していただけると思います。水面があって、船着き場があって、階段になっていて、そこが荷揚げ場になっていて、揚げるとそこに置き場がある、道を挟んで倉庫とか問屋の家とかが建ち並んでいるといった具合です。さっきの蒲生半七河岸ではこれがそのまま残っているのではないかと思い、載せました。

左の写真(9−1)は、昭和7年の新河岸川の福岡河岸です。上福岡市は川越市のすぐ下流の町です。説明書きによると、手前が普通の荷を運ぶ荷船で、奥の方に泊まっているのが肥船だそうです。荷船に渡し板がかかっています。ここは桟橋がなく、渡し板で荷物を荷揚げしていたことがわかります。

−5− 和船を造る

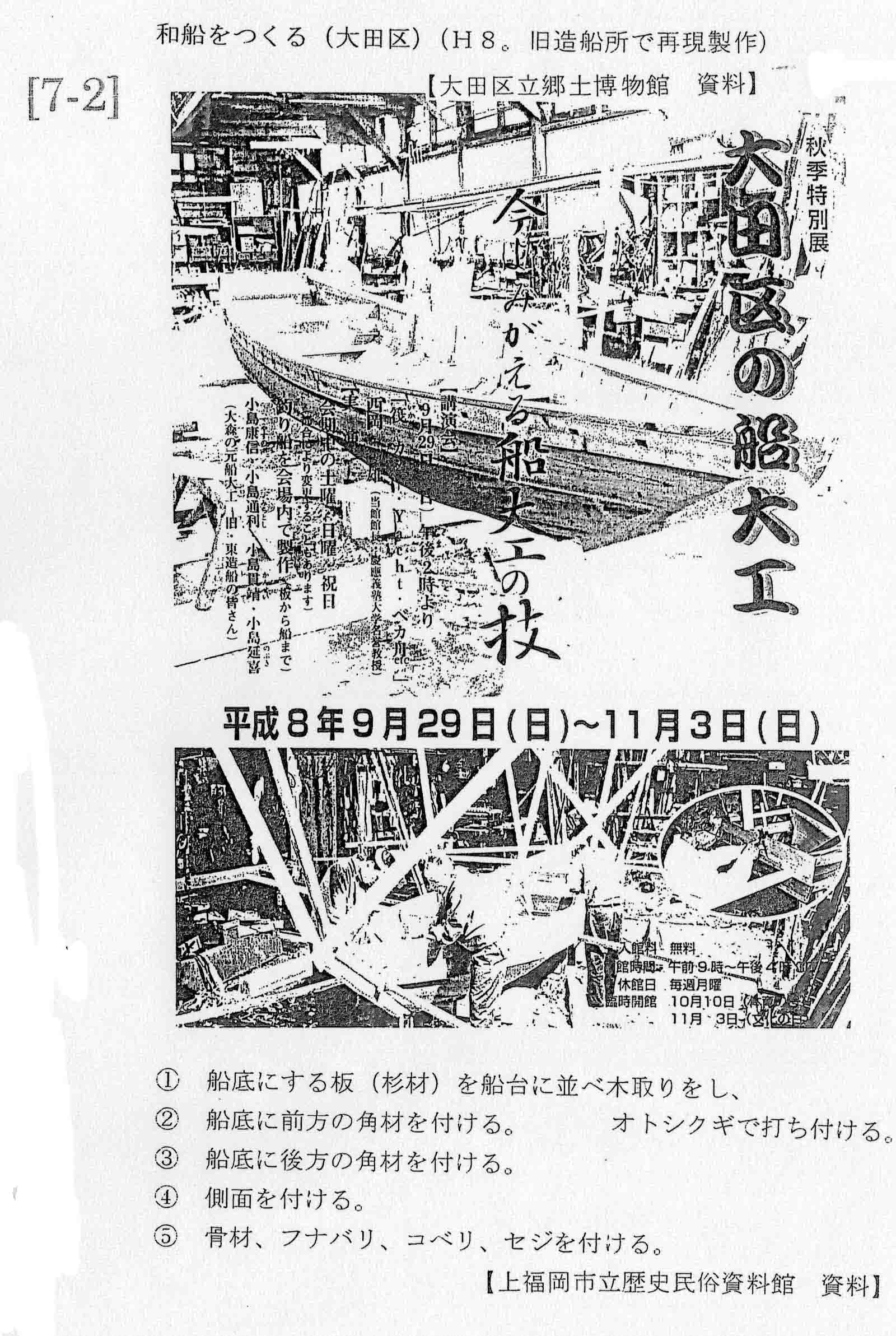

参考として、肥船も含めて荷船など和船は、どんな所で造っていたのか興味がありましたので調べてみました。左の写真(7−1)をみると、けっこう大きな船も造っていることがわかります。右の写真(7−2)は、大田区の郷土博物館が船大工の特別展をやった時に、デモンストレーションとして海苔を採る船を旧造船所内で船大工さんに造ってもらっているところです。平成8年のことです。カラーのものがありますのでお廻しします。このような造船所が、東京にはたくさんあったそうです。いろいろな川筋にですね。もちろん海に面した所にも。

右の下に、和船の遣り方を載せました。まず、船底を造るんですね。だいたい杉材で造るそうです。板を並べて船の形にして底を造ります。その次に、船の前のせりあがっている部分に角材を取り付けます。さらに、船の後にも角材を取り付けます。それから、側面を曲げながら造っていきます。これだけでは船が潰れてしまいますので、横に「ハリ」をいくつか入れます。「セジ」という船室を造ることもあります。

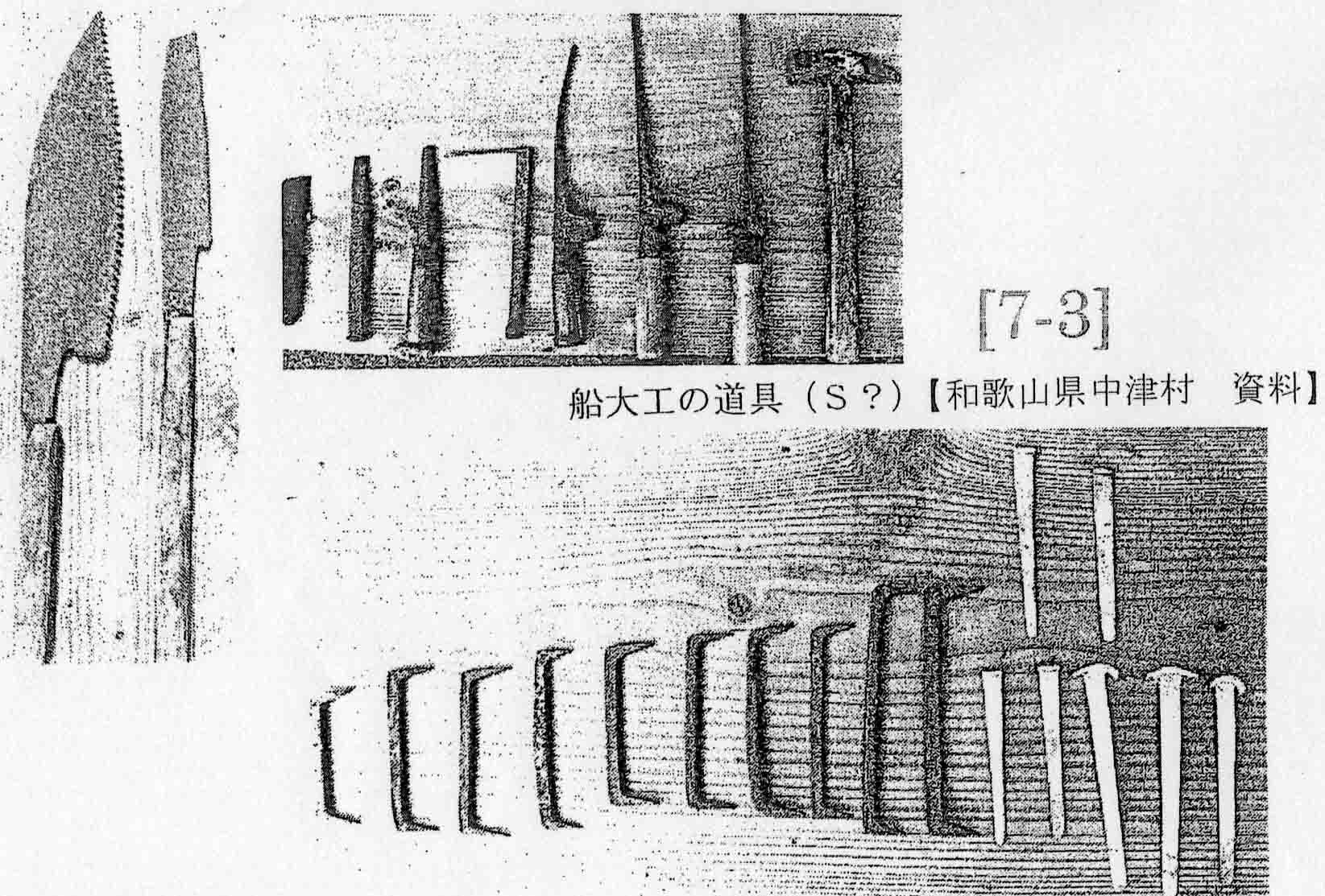

(7−3)は、船大工の使う道具と船くぎです。今年の春、所用で大阪に出向いた時に古本屋でみつけた、和歌山県中津村の舟運に関する郷土史の資料に出ていました。

−6− 荷船の構造と航行

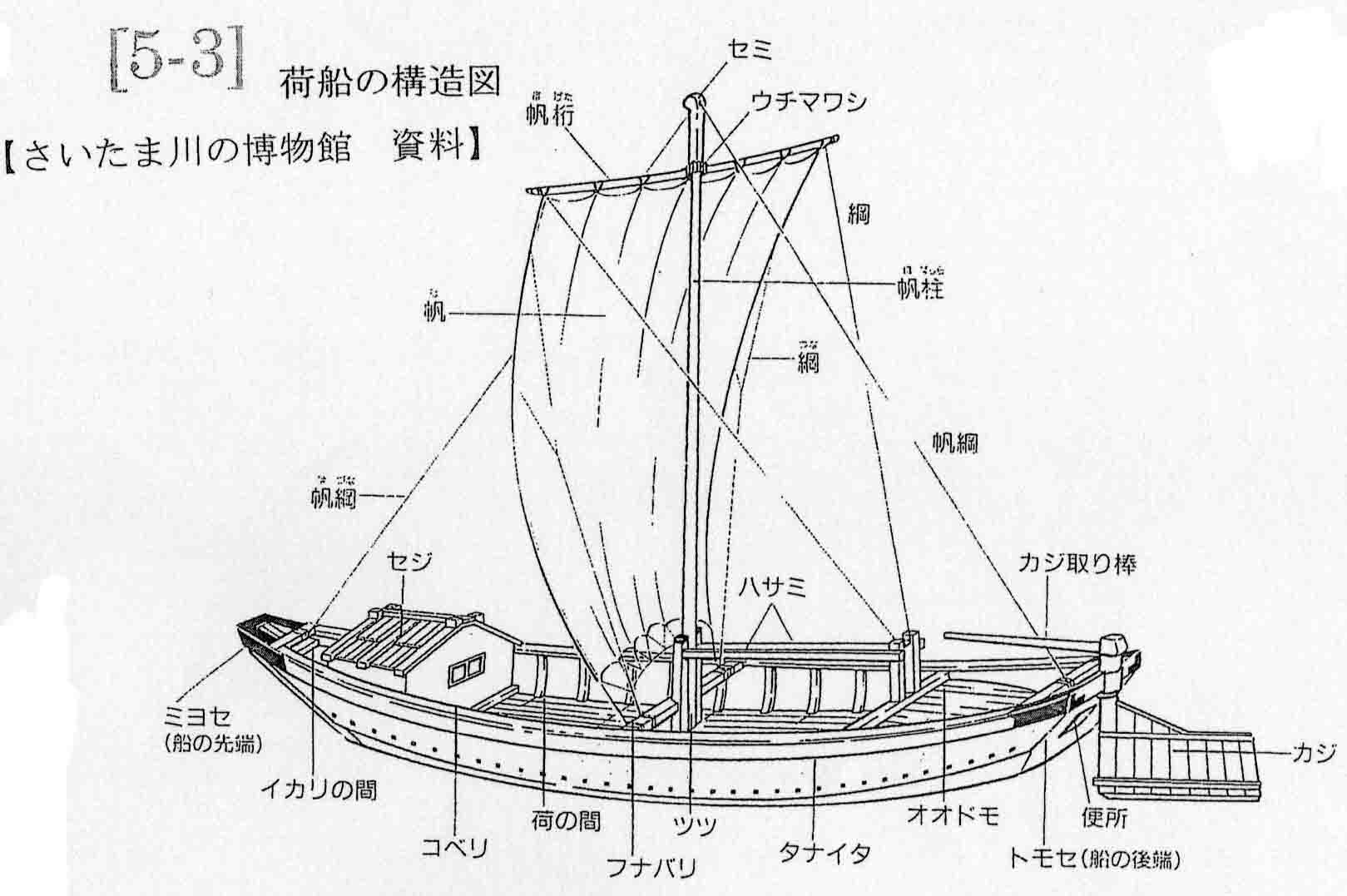

これも参考として聞いてください。(5−3)は荷船の構造です。「さいたま川の博物館」で入手した資料に出ていました。この博物館は寄居町にあります。肥船の調査のために出かけたわけではなかったのですが、たまたま、本物の荷船が展示されていました。構造図のカジの近くにr「便所」とありますが、なにかなと思って、別の資料で調べたところ、「特に便所があるわけでなく、用をたす時そこにつかまるようになっていて、後はポチャンと川に落とす。」ということでした。文字どおり、便をする場所という意味のようです。 セジは、船の先端にある船頭が生活する所で、3〜4人が座れる広さです。4〜5日の航行日数を要する船には付いていました。

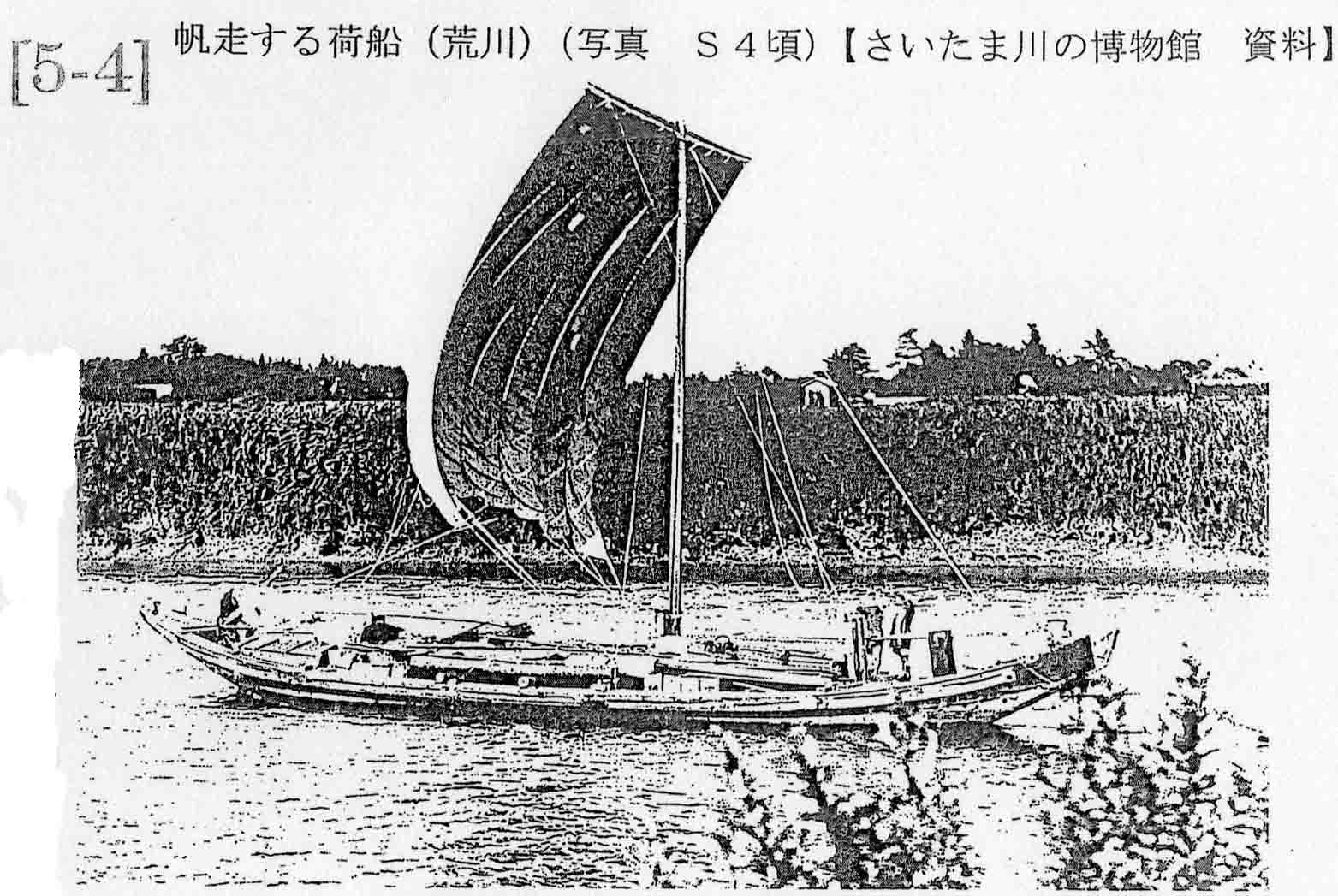

どうやって荷船を動かすのか興味がありましたので、調べてみました。真ん中の下の「荷船の航行」にあるように、川をさかのぼる時は上げ潮と海風を利用します。風が海から陸に向かって吹いている時は帆を上げる。そうでない時は帆を下げる。

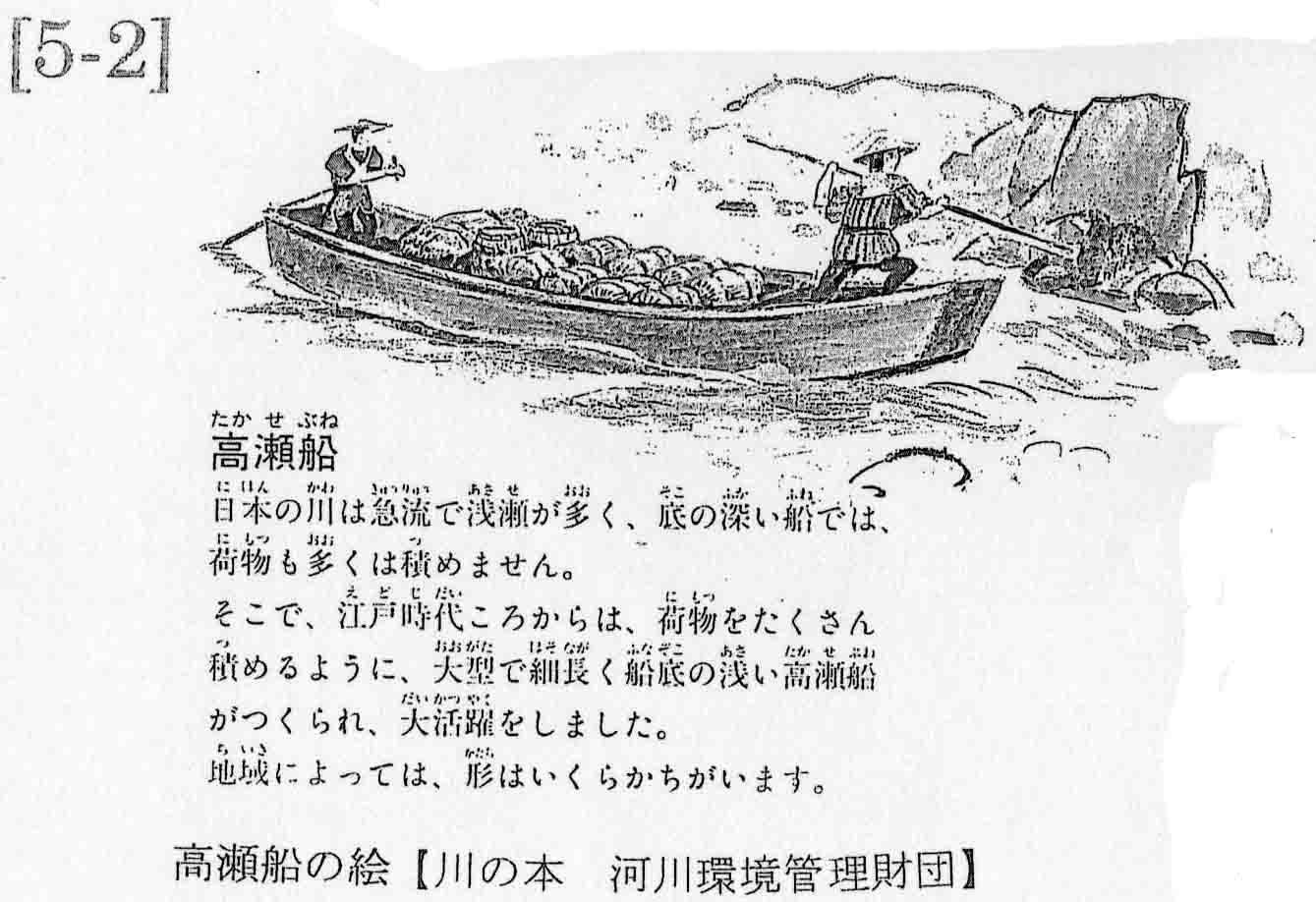

このほかの動力源としては、その左の絵に描いてある櫓と竿があります。後の船頭は櫓を漕いでいます。この絵の場合は、急流なので前の船頭が竿で船の方向をコントロールしています。水深が浅くなると、櫓が使えなくなりますので、竿を使っての力わざでの航行になります。

場合によっては、船に綱を付けて、「ボルガの船歌」ではないですが、岸から人力で引っ張ることもあったそうです。

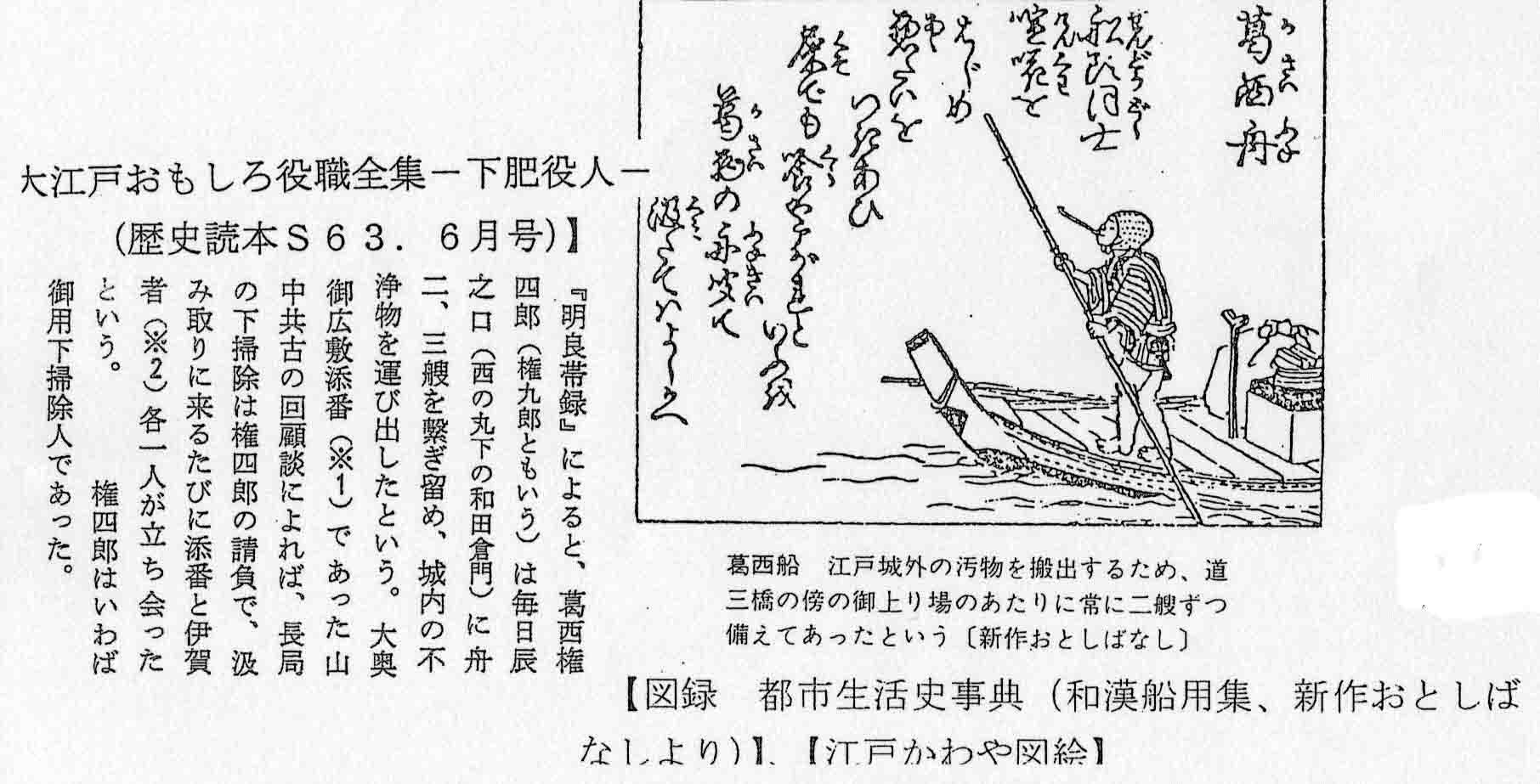

(5−1)は映画ビデオの一場面です。石井さんが探してくれました。「必殺主人死す」というドラマです。江戸城内のゴミやし尿の処分を一手に扱っていた御用下掃除人の、葛西権四郎が使っていた葛西船がトリックとなっています。ドラマの中で、葛西船は桶を船に載せる形式になっています。一般には、葛西船というのは直接し尿を船の中に入れるのですが、桶に人間が隠れて脱出するトリックとしてこの船が使われているので、桶船タイプになっているのでしょう。

−7− 肥船の種類

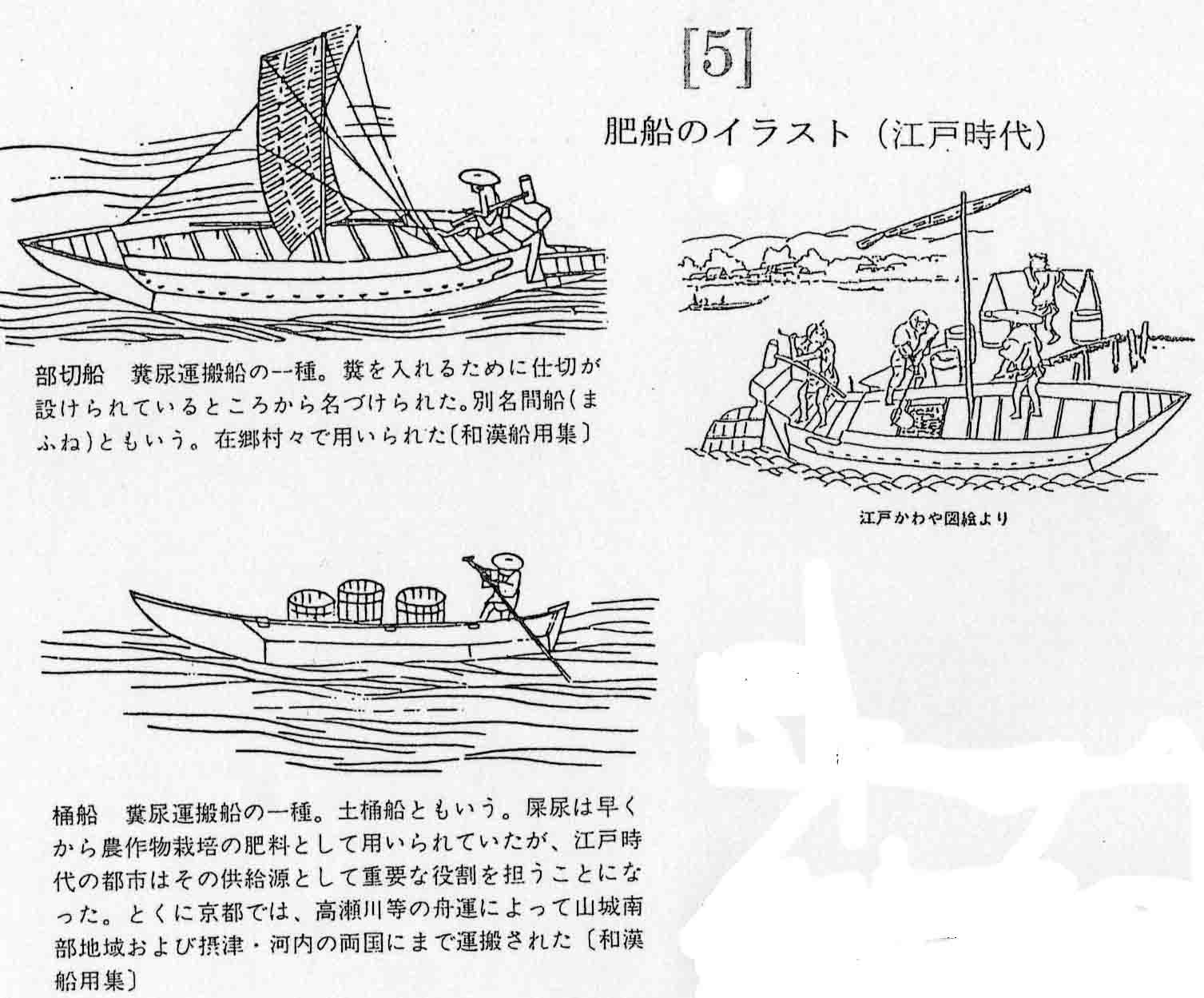

昨年の下水文化研究発表会でも話した部分です。(5)の左上は、タンカー形式の部切船です。その右に、船の中が見えている別の絵を載せておきました。このように、船の中にし尿を直接入れていました。

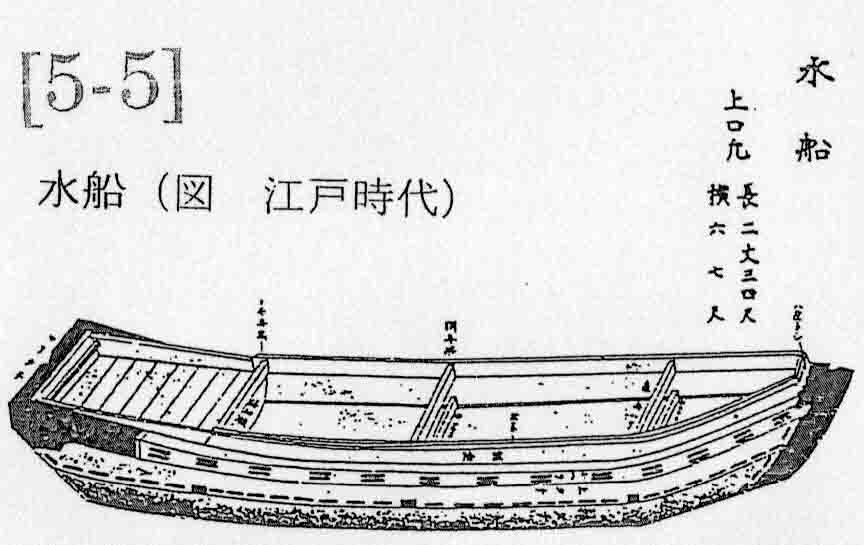

中の構造をもっと良く知りたいと思いまして、(5−5)の水船の絵を探してきました。水船は、江戸時代から明治の初めまで、きれいな飲料水を船に積んで売り歩いていました。飲料水もし尿もともに液体ですから、部切船も同じ造りではないかと思っていましたが、戸田市郷土博物館の肥船の模型(6)の中を見せてもらったと(一丁)ころ、この絵のようになっていました。肥船には蓋がされ、その上に肥桶と柄杓が載せてありました。これらは、汲み取り用あるいは荷下し用に使っていたものでしょう。

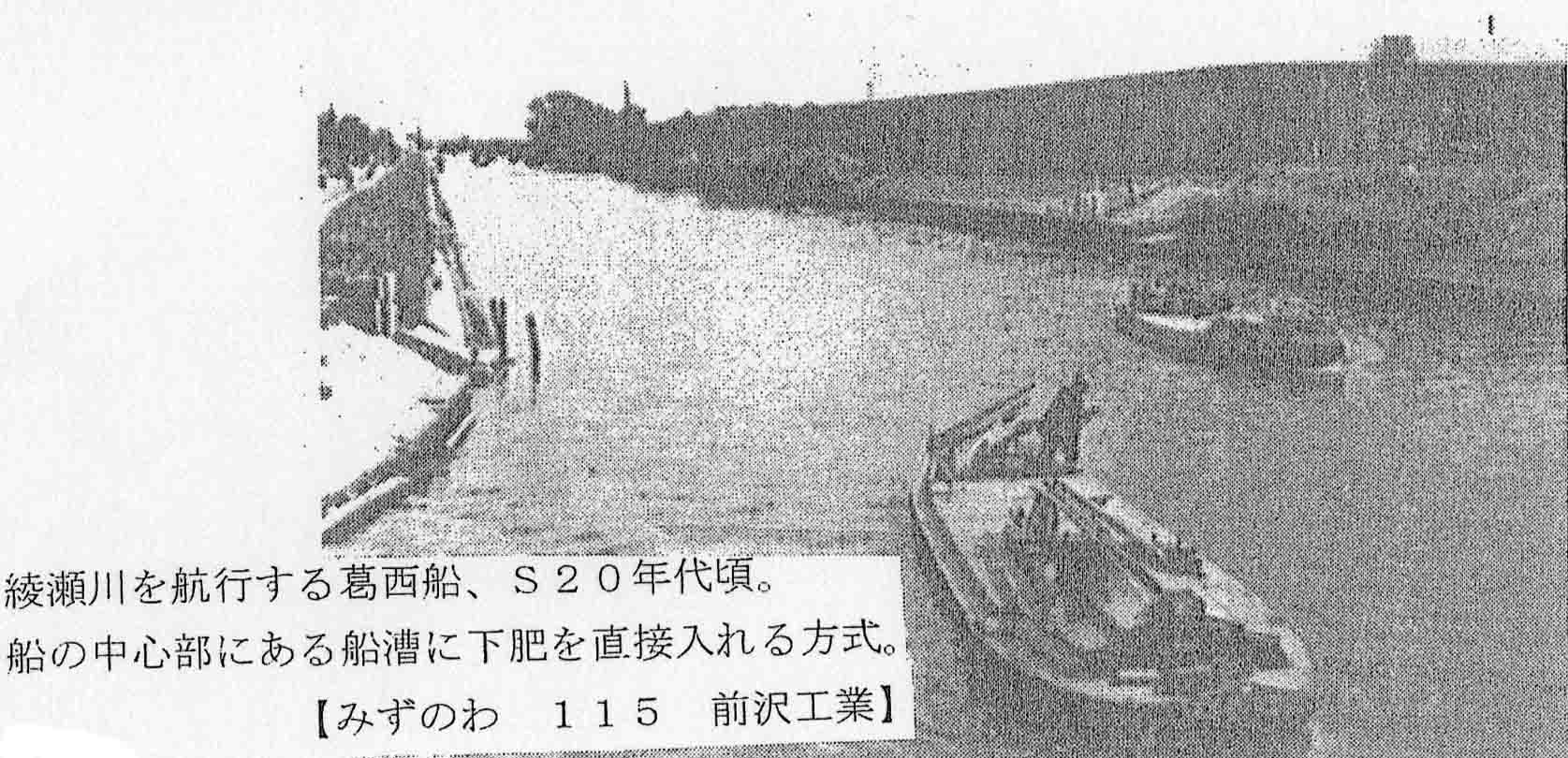

その下の写真は、昭和20年代に綾瀬川を航行している部切船(葛西船)タイプの肥船です。向こうに見える塀は小菅刑務所です。この頃ですと、タグボートですか、引き船で肥船を曳航することが多かったと思いますが、この写真では船頭が昔ながらに櫓を漕いでいます。

先ほど話した葛西船についての、たまたま古本屋で見つけた、資料が「歴史読本−大江戸おもしろ役職全集−」です。その中に下肥役人という項目がありました。これによると、御用下掃除人の葛西権四郎は、今の皇居の和田倉門辺りに船を2〜3そう繋ぎ止め、城内の不浄物を運び出していました。ここでいう不浄物というのは、どうもゴミとし尿の両方でないかと思います。大奥の御広敷添番(おひろしきそえばん)に勤めている役人であった山中共古という人の回顧談によると、大奥の下掃除は葛西権四郎の請負であり、汲み取りに来る度に、添番と伊賀者とが一人づつ立ち会ったそうです。大奥からいろいろな機密物が城外に流れ出ないように、見張っていたのでしょう。

(5)の左の下の桶船は、下肥を入れた肥桶を積んで運んでいました。その実景写真を次の貢に示しました。

−8− 桶船タイプの肥船

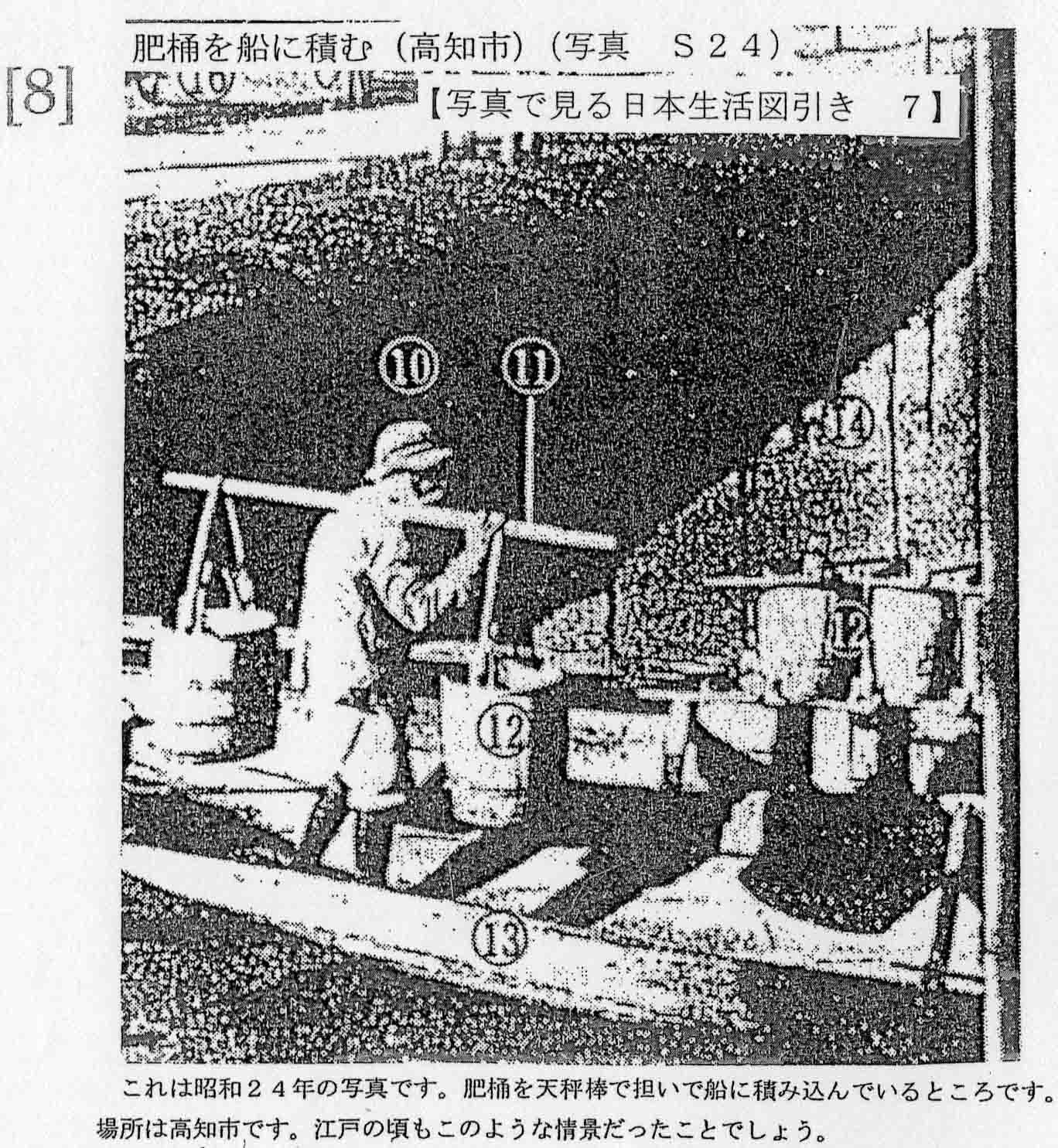

(8)は、以前にもお見せしたものです。このように、天秤棒に肥桶を前後に吊り下げて船に運び、積み込みます。

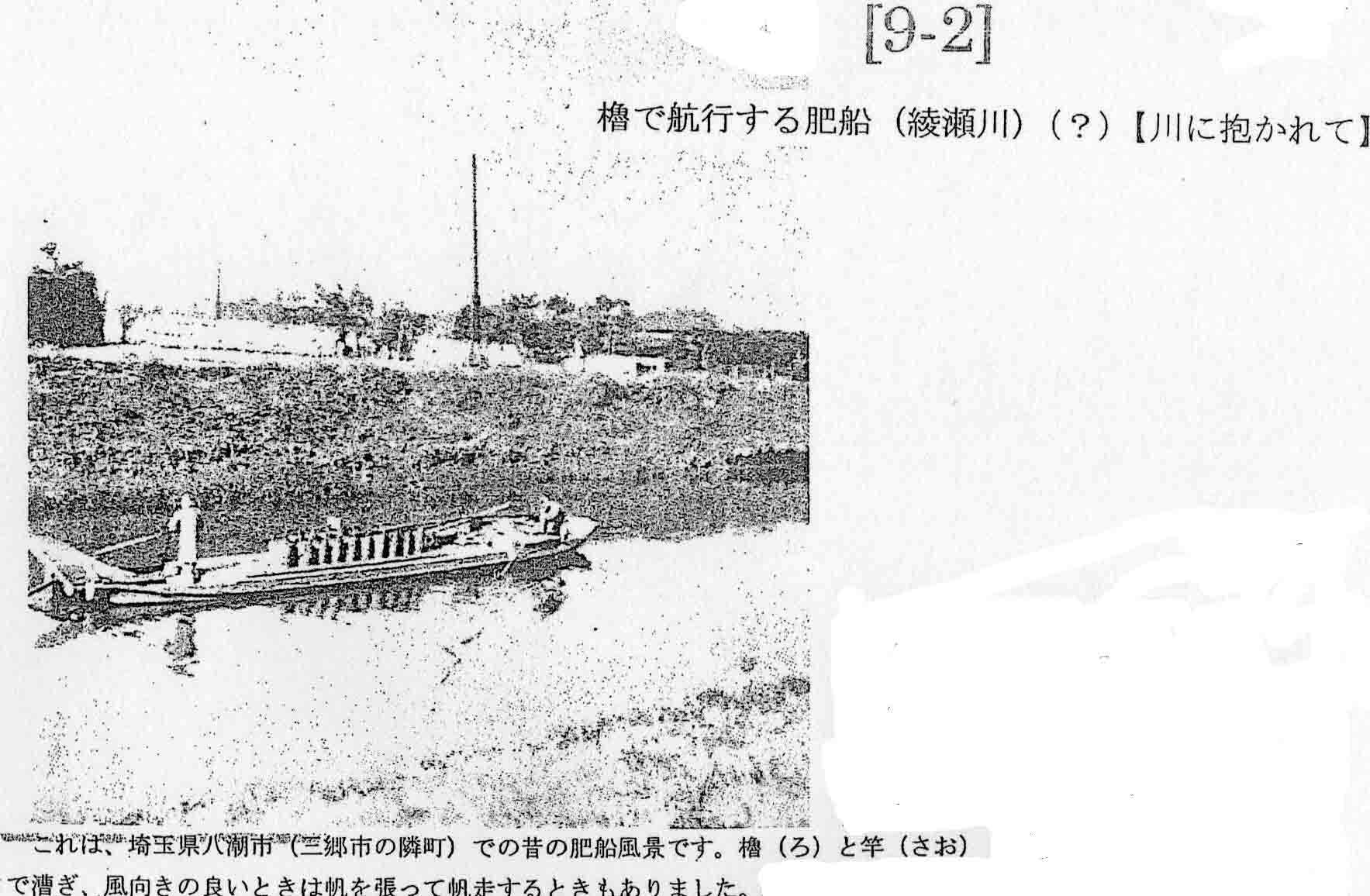

(9−2)は、肥桶を積んで櫓を漕いでいる船の写真です。

浅い所や岸に着ける時には竿を使います(9−4)。船頭の衣装も良く見てください。

(9−3)は、帆を張って帆走しているところです。戸田市の模型に比べて、ずいぶん安っぽい帆ですが。

−9− 肥溜め

肥溜めは、いろいろ変わってきています。

(10−1)は、大きな樽を地面に埋め込んだタイプの肥溜めです。大きな味噌樽とか醤油樽とかの古くなった物を利用したのだと思います。肥溜めのためだけに新しく樽をつくったとは思えませんので。(10−2)は、ワラぶき屋根の付いた肥溜めです。右の説明書きを読んでみます。「明治未年になると、肥溜めをワラぶきや瓦ぶきで覆うように郡農会から指導がなされた。」臭いとか危ないとかの指摘があったのでしょう。さらに、「大正になると川沿いに農家実行組合がレンガ造りの共同貯留槽を作り、それは昭和40年頃まで利用された。」とあります。(10−3)はコンクリート製ですが、このような貯留槽が下肥河岸にはたくさんあったそうです。なかには下肥問屋が造ったものもあったと思います。

−10− 汲み取り作業と肥船への積み換え作業

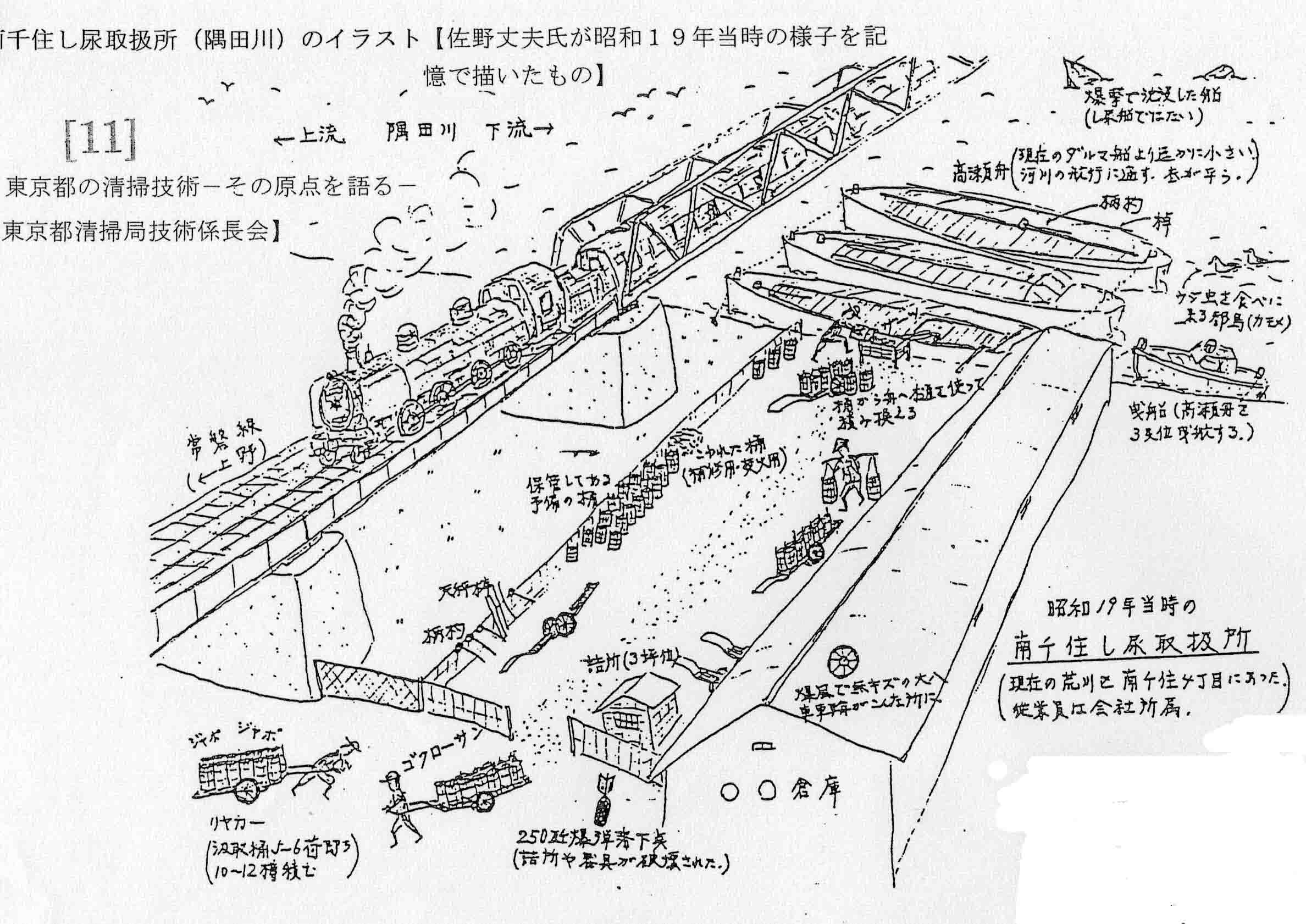

(11)は、佐野丈夫さんが記憶で描いた昭和19年当時の南千住し尿取扱所のイラストです。佐野さんは、高瀬船と注釈していますが、部切船タイプの肥船でしょう。平水(へいすい)船とも呼ばれていたそうです。この頃になると、エンジン付きの引き船が肥船を3そう位つないで曳航していました。

汲取りし尿の入った肥桶をリヤカーに10〜12個積んで、肥船への投入場所まで運んで来ます。そこには水槽があって、そこから木製の樋が斜めに肥船に向かって付いています。肥桶を持ち上げてし尿をこの水槽に入れると、樋を通って肥船に流れ込む仕掛けになっていました。

ここの作業員は会社の所属であったと、佐野さんは注釈を加えています。

(11−1)は、安田さんが描いた渡し板による積み換え作業のイラストです。手書きの思い出話の中で、カットとして入れたものです。潮位の関係で水位が下がってしまうと、こんな危険な状態もあったということです。少し誇張して描いていると思いますが。渡し板による肥桶の運搬は、かなりのバランス感覚が必要とされたようです。誤って落ちることもあったそうです。

(11−2)も安田さんのイラストです。空の肥桶をリヤカーに積んでそれぞれの家の近くまで行きます。それから、天秤棒の前後に肥桶を吊るしてし尿を汲みに行きます。汲み終わった肥桶は道路の端に一時積んでおきます。定期的に木製の水槽を積んだトラックがし尿を集めに来ます。肥桶をヨイショとトラックに上げてから、水槽の蓋を開けてし尿を肥桶から水槽にあけ換えていました。この水槽の下部には口径30センチメートルほどのゴムホースが付いていて、普段は上に立ち上げておき、中身を排出する時はホースを下に向けたそうです。

これらのイラストは、みんな貴重なものですが一般には流布されていません。そこで、一般に刊行されている本で、なにか汲取りし尿についての記事がないかと探していたところ、「神田川」という本を古本屋で見つけました。昭和56年に朝日新聞に連載された記事をまとめたものです。その本の「臭い話」の項に、本郷元町作業所のイラストとその解説が出ていました。このイラストの手前の橋は水道橋です。右の鉄道は中央線で、左の川は神田川です。神田川の岸の上に見えるのが本郷元町作業所です。昭和39年の初めまでは、ここで、汲取りし尿を集めてきたトラックから肥船にし尿を積み換えていました。下の川に泊まっている肥船に、上の作業所からホースを使って流し込んでいたそうです。黄色の液体がドドドドッと肥船に落ちていく光景が電車から見えたそうです。このイラストが描かれた頃は、この施設は車庫や休憩所として使われていたそうです。また、こんな聞書きも招介されていました。「国産のバキュームカーが採用された昭和29年までは、し尿の抜取りはひしゃくと桶とリヤカーが主流だった。桶を両側にぶら下げた天秤棒をかついで、トラックの荷台にさしかけた板を登っていくのはよほどの熟練が必要だった。」肥桶をトラックに直接載せて運ぶ方式もあったようです。

この頁は、「東京都の清掃技術−その原点を語る−」からの情報や森田英樹さんから提供を受けた写真で構成されています。砂町のし尿処理施設での運搬船とか大島沖へ向かう海洋投棄船の話です。

昭和25年からし尿の海洋投棄を再開しました。そして、翌26年から都の職員の監視のもとで投棄するようになりました。鈴木和雄さんの体験談によりますと、「品川埠頭あるいは蒲田埠頭から夕方の5時頃に乗船し、浦賀に夕方の7時か8時に着きます。そして、東京都が借りている民宿に泊まります。夜中の2時に起き、投棄船に乗って明け方の5時頃に投棄場所に着きます。投棄は1時間か1時間半で終わります。空になった投棄船は午後2時頃東京に戻ります。」とのことです。

し尿を海洋へ投棄する際に、沈降促進のために0.1パーセント濃度になるように硫酸第一鉄を添加するようになりました。この結果、臭いも抑えられ、ウジもわかなくなり、それを食べによってくるカモメもいなくなりました。このきっかけになったのは、昭和39年に東京オリンピックを開くということで、外人さんから東京湾で黄色の帯が見られるという苦情があり、問題となったことからだそうです。当初、オリンピックの期間中だけということだったが、通年になりました。

(13)は、砂町のし尿消化槽の横に造られた着船場に部切船タイプの肥船が集まっているところです。ポンプ仕掛けで肥船からし尿を汲み上げています。

右の表は投棄船の仕様です。建造年月、積載量、積込み時間などが記載されています。基本的には構造はタンカーです。大小いろいろですが、1000トン〜1500トンが多かったようです。役所の直営の船は新造船です。雇上げの船は中古タンカーの転用が多かったです。

(14)は、最後の海洋投棄船です。し尿の海洋投棄は、ロンドン条約の関係もあって平成10年末で廃止になりました。

今でも、わずかながら汲取りし尿が残っていますが、これに浄化槽汚泥を加えたもの(一日当たり100立方メートル程度)が、大井作業所の立派な前処理施設を経由して下水道に投入されています。そして、私が今勤めている森ヶ崎水処理センターに流れてきます。

それでは一枚とばしまして、13頁の資料を見てください。

−11− 肥船アラカルト

左の下の「利根川高瀬船」にこんな一節があります。利根川筋で長いこと高瀬船の船頭をしていた人からの聞書きです。戦後、高瀬船が用なしになってしまい、失業してしまいます。「みんなてんでに仕事探したけど、やっぱり船の仕事だねえ。東京で肥船に乗ったんです。東京から松戸の飯塚って回漕店に運んで、やっぱり畑の肥しにしたもんでしょう。仕事がないんだから、肥しだろうがなんだろうがしょうがねえんですよ。」そして、「そのうちに、し尿は大島方面へもってって捨てるようになって、昭和30年の3月に、品川の東海運輸って会社に入ったんです。60になっていました。」古い高瀬船に大きな箱が造りつけてあり、し尿を積んで目黒川を下るのだった。100馬力の曳きボートが、これをお台場まで曳いて行くと、2000トンほどの船が待っていて、積み荷を移し、東京湾の外へ捨てに行くのです。奥さんと一緒に働いていましたが、休日になると夫婦は船をていねいに洗いみがきをかけた。「積む物はきたなくても、船はきれいにしとかなくちやなあ。」

この人は、根っからの船頭さんで、高瀬船の船頭は戦前は金銭的には恵まれていたそうです。天国と地獄を経験したと別のところで話しています。

12貢に戻ってください。

−12− 下肥船(部切船)とヤマべ釣り

船の中に直接し尿を入れるなんてほんとうだろうかという疑念が絶えず頭の中に残っていたが、「江戸川物語」の次の一節を読んで完全に払拭できました。それは、「私は汚わい船の踏板を踏みはずし、片足を下肥の中に突っ込んでしまった。」である。ここで踏板とは、戸田市の肥船の模型でいうところの蓋のことであろう。踏板の下には下肥がそのままの姿で入っていたのです。この本を書いた人は、別に肥船の関係者ではありません。江戸川沿いの流山市に住んでいる人の思い出話です。こんなエピソードも語っています。「下肥船が係留されている河岸では、ヤマベが良く釣れました。なぜかというと、船からこぼれるウジを食べに魚が寄ってくるからです。肥船の上に乗っかって釣りました。餌は船から出てくるウジです。私は決して魚釣りや漁が得意ではなかったが、ヤマベだけは、それも肥船の上で釣ると大漁でした。」この後に汚わい船、つまり肥船についての記述があります。「ついでに、汚わい船の話をすれば、私が知っている江戸川の船の往来では、それがかなりの数と率を占めていた。その船が着く岸の近くには、どこにも大抵肥溜が並んでいて、一旦そこに移された下肥を、農家の人たちが牛車や馬車で来て、肥担桶(こえたご)に詰めて買って行く。」さらに、「沿岸の農業は、大きくこの肥料に支えられていた。」といっています。

次の貢を開けてください。

−13− 桶船タイプの肥船の話

左の上は三郷市の資料です。「中川では、下肥船が東京から上がってきて、農家の人たちは、桟橋まで下肥を引き取りに行っていました。」、「一荷につき米一合なんですよ。」。この船は桶船タイプだろうと思います。というのは、この後に次のような一節があるからです。「今度は船頭さんがその船に荷物を積めるようにきれいに洗って、農家からお米や小豆などの穀類を買い付けて積み込み、その上にシートを張ってなにを積んでいるか分からないようにして、その上に自分たちが座って帰って行くんですよ。」タンカータイプでは、臭いの点で、とてもではないですが、こういうことはしないと思われますから。また、この行為は適法なことであった。「ヤミ米を積んで帰って行くんですよ。陸には検問があるんですが、船にはそれがないので、船頭さんは往復してかなりもうけていたらしいですよ。」、「供出の余りを多く持っていました。ですから、それを幾らかヤミに流していたんじゃないかな。」。

もう一つ、下肥を薄める話が出てきます。「うちの方にくる時にはだいぶ下肥も薄くなっていたんです。たぶん、途中で幾らか抜けちゃうので、水を入れて運んできていたんですよ。藻が入っているから分かるんですよ。」

「農民哀史から60年」に、し尿の輸送が肥船から貨車に換わる経緯が述べられています。「江戸の昔から、私たちの村で使う下肥は、東京から荒川、新河岸川をさかのぼって、し尿専門の運搬船で運んできたもんだ。「江戸の奴らは川越の恩を尻で返す。」なんていう言葉もあったそうだ。私の小さい頃、帆をかけた船がしきりに川を上下していて、一面の青田の向こうの堤の上に白帆がゆったり通りすぎてゆく風最はなんとものどかでいいものでしたね。」、「それが、1914(大正3)年に東武東上線ができると、物資の輸送は船から汽車に替わった。その方が運賃が安いんだ。し尿の場合も、東京の集荷業者が汽車で送り出したのを農民が買う。金を出す点でし尿も俺たちの大事な金肥だった。」と。

昭和19年から始められた、緊急対策としてのし尿の貨車輸送とは別です。東武東上線ではもっと早い大正時代から、肥船の代替として行っていました。

文章の上に、旧鶴瀬駅構内にあった下肥出荷所の写真があります。こんな田舎の駅で下肥を出荷するというのもおかしいですから、東京から運んで来た下肥をここに一時貯留しておいて、近くの農家の人たちが取りに来るという意味の出荷所だと思います。左の人が何人か立っている後ろの低い方の建物がそれでしょう。

−14− イッソウマエという単位

「みずのわ115号」に、下肥を肥船一そう単位で売買していたとの記事がありました。肥船には大小があるが、平均して肥桶で100杯前後積むことが可能でした。イッソウマエという単位が伝わっているとのことです。そして、川の下流部ほどイッソウマエの量が多く、上流部ほど少なっかったそうです。たとえば、葛飾区では96杯、三郷市では40杯であったと。 12貢に戻ります。

−15− 下肥業の実態

左の上の文章は、三郷市の資料(「三郷のあゆみ」)です。農家の人たちが、どうやって下肥を調達していたかが書いてあります。大きく分けて三つの方法がありました。下肥業者から買う。三郷市は東京に近いので、農家自身が直接汲みに行く「直取り」。さらに、戦前もありましたが戦後になると、下肥組合を作って共同で汲みに行ったり、あるいは船頭を雇って汲んで来てもらう方法、がありました。

その下は、「葦のみち」に載っていた下肥業者に関する研究論文の技粋です。佐野家は今の足立区佐野町に居住していた豪農ですが、船頭を雇って下肥業もやっていました。下肥の仕入れ場所は主に神田や本所で、慶応3年の場合、1年に180両余を支払ってl〜4年期の下掃除権を買っています。そしてこの年には、約60そう分、3780荷、桶の数にするとこの倍になりますが、の下肥を仕入れています。佐野家の下肥購入者は荒川や中川の流域に点在し、3〜4日かけて販売先に運んでいます。佐野家は名主とはいえもともと農民であり、農業の合間に下肥業を行っていました。しかしながら、大きな資金を必要とし、取引き量や金額も多かったので、単なる農間余業にとどまるものでなく、立派な経営でした。まさに下肥業です。

−16− 下肥の流通のまとめ

江戸のエリアと近郊農村のエリアがあって、それぞれに河岸がありました。江戸河岸と下肥河岸と呼ばれていました。その間は船で繋がっていました。下肥河岸の近くには、問屋の貯留用の肥溜が並んでいました。下肥仲買商人というのは、下肥の仕入れや船による運搬や販売を一手に行っていた業者のことです。下肥河岸の問屋は、下肥の売り方と買い方との仲立ちをして「市」を立て、下肥の値段を決める世話をしていました。この値段が非常に高くなったことがあり、最終の買い手である農民が困り、江戸末期には紛争にまで発展し、関東取締出役が指導に乗りだしたことがありました。さらに、農民に小売りする売り捌き人が各河岸あるいは村々におりました。まさに、下肥は商品でした。経済の原則に則って流通していたのです。

以上で、肥船を中心とした下肥の流通についての話を終わります。会員の皆様からたくさんの貴重な資料を提供していただきまして、なんとかこのような形でまとめることができました。ありがとうございました。