読み物シリーズ

共同排水処理施設について -東京都の場合-

地田 修一 氏

目次

はじめに

1.都内電気メッキ業の公害防止対策の策定

2.協同組合の設立と処理センターの建設

3.城南処理センター

おわりに

はじめに

電気メッキ工場で発生する廃水を効果由に処理するためには,シアン系廃水,重金属(クロム,銅など)系廃水および酸・アルカリ系廃水の3系統に分別する必要がある。シアン系廃水は,常時廃水(シアン濃度50~200mg/?)と濃厚廃液(シアン濃度15,000~45,000mg/?)に大別することができる。常時廃水とは,被メッキ物を洗浄する際に,被メッキ物に付着していたメッキ液が洗浄槽に持ち込まれて洗い流され,シアン等で汚染された廃水をいう。濃厚廃液には,メッキ液,電解脱脂液,中和液等を周期的に更新する際に排出される老化廃液や再メッキするときに発生するメッキはく離液等がある。

シアン化合物を含んでいる廃水の処理方法として,現在最も確実であるとされているのは,アルカリ塩素法である。これは廃水に次亜塩素酸ソーダなどの酸化剤を添加してシアンを炭酸ガスと窒素ガスにまで酸化分解する勉理方法である。常時廃水のようにシアン濃度が低い場合には効果的に処理できるが,シアン濃度1,000mg/?以上の濃厚廃液を直接この処理方法で処理すると,毒性の強い塩化シアノーゲンガス(CNCl)が発生する恐れがあるので適用が困難である。これはシアン濃度が高いと,局部的にシアン基と次亜塩素酸ナトリウムとの濃度バランスが崩れ,次亜塩素酸ナトリウム不足を起こし反応が不完全になることに起因している。このため,濃厚シアン廃液を処理するには,通常,常時廃水に少量ずつ混入して,シアン濃度を低くしてからアルカリ塩素法で処理する方法が用いられている。シアン系廃水には,遊離シアンのほか,金属と錯イオンを形成しているいわゆる金属シアン錯塩が含まれていることがある。ニッケルや銀のシアン錯塩は酸化分解速度が遅いため,次亜塩素酸ソーダを徐々に添加して相当長い時間をかけで処理しなければならない。また,鉄やコバルトのシアン錯塩は,更に分解が困難であるので,一般にはアルカリ塩素法は用いられない。

濃厚シアン廃液は,遊離シアンの濃度が高いだけでなく,金属シアン錯塩も高濃度に含むため,常時廃水の単独処理と常時廃水と濃厚廃液の混合処理とでは処理条件が異なってくる。このため,廃水処理施設の管理が複雑になり,濃厚廃液の混入率によっては処理効率が低下し,処理水中にシアン錯塩が規制基準を超えて残存する恐れがある。したがって,できうるならば常時廃水と濃厚廃液とは分別して,濃厚廃液は専用の装置で処理することが望ましい。

1.都内電気メッキ業の公害防止対策の策定

東京都内には,約1,300のメッキ専業工場があり,全国の40%強が集中している。その7割は従業員10人以下の零細工場である。東京都鍍金工業組合(以下工業組合と略称)に加入しているのは,約1,150工場である。東京都内の全メッキ工場から排出されるシアン系の濃厚廃液量は,昭和45年当時で450k?/月と推定された。当時,濃厚シアン廃液は常時廃水に混合して処理した後,下水道や公共用水域に排出するのが一般的であったが,高度経済成長時代で生産に忙しいため,早く新しいメッキ液に更新しようとして,一度に多量の濃厚シアン廃液を常時廃水に混入させ,処理が不十分なまま放流されることもしばしばあった。昭和44年ごろには,放流先の河川で魚が大量に死んだり,下水道でシアンガスが発生し工事中の作業員が死亡する等の事故が続発し,世論の注目を浴びるようになった。

こうした中で,メッキ業界としてもこのままの状況を継続すれば,将来事業そのものの存続ができなくなるとの認識を持つようになり,昭和45年1月に,シアン公害を防止するために東京都の施設として濃厚シアン廃液の共同処理施設を設置してほしい旨,東京都知事に申し入れている。これに対して,東京都は「都内電気メッキ業の公害防止と共同化」のマスタープランを既に策定中であったので,この中に申入れの趣旨を生かしていくとの前向きの姿勢を示したが,一業界のために都の施設として廃水処理施設を作るわけにはいかないとし,業界が施設を建設するのであるならば全面的にバックアップする用意があるとの回答を行っている。これを受けて,工業組合は,共同の廃水処理施設を組合の責任と負担により設置することを同年7月に決定した。一方,東京都都市改造会議は,昭和45年9月1日,メッキ工場に関する公害防止並びに共同化についての計画概要を正式に決定した。その内容は,①濃厚シアン廃液の共同処理施設の建設を促進する。②確実な公害防止施設を設置した工場団地の建設を推進する。③これらの施設の建設に当たっての用地のあっ旋,融資,建設年次の大綱を定める等である。

2.協同組合の設立と処理センターの建設

これらの事業を推進するために,東京都側は「城南電気めっき施設建設協議会」を関係局(経済局,公害局,下水道局等)と地元の大田区とで結成し,意見調整を行うとともに業界への指導並びに支援体制をとった。一方,業界側は融資を受ける関係上,工業組合とは別組織の東京鍍金公害防止協同組合(以下脇同組合と略称。結成当時の組合員951社)を結成し,事業計画の策定に当たった。廃水処理施設の設備の選定に当たっては,東京都の開係局と業界代表との合同の委員会を設け,処理方式,処理技術,安全対策,2次公害防止,処理水質等について,廃水処理メーカーに提出させた処理データ,建設費・維持管理費等の見積りおよびヒヤリソグを参考にしながら総合的な検討を行っている。種々の検討結果を踏えて,最終的には,協同組合が濃厚シアン廃液共同処理施設の建設計画をまとめあげた。一方,建設資金を融資する立場から東京都の商工指導所を中心とする診断班が組織され,計画の目的,方針,経営,処理方式,処理技術,処理能力,収集運搬方式,資金計画,施設の安全性,2次公害発生の恐れの有無等にわたり計画の妥当性,実現性について詳細に検討を加えた。その結果,昭和46年11月に妥当な建設計画であるとの診断がなされ,12月には東京都中小企業高度化資金(共同公害防止資金)を貸し付けることを決定し,更に同月に,共同処理施設の建設用地として都有地1,318m2(東京都水産試験場跡地)が有償で払下げられた。共同処理施設は「城南処理センター」と命名され,昭和47年4月に完成した。そして,6月から東京地区のメッキ工場から濃厚シアン廃液を集荷し中間処理を行い,処理残さ(乾涸物)を山元(製錬所)へ還元し,ここで最終処理を行う業務を開始した。

3.城南処理センター

(l)概要

①事業主:東京鍍金公害防止協同組合(昭和55年2月末現在で組合員数1,083杜,出資金3,981万円)

②処理方式:煮詰高温燃焼法

③廃液処理能力:200k?/15時間・25日間/月:貯留能力100k?

④敷地面積:1,649m2(操業開始当初は1,318m2)

⑤建設費:2億10万4千円〔うち東京都中小企業高度化資金1億6,007万円(無利子2年すえ置,13年償還),東京都公害防止資金2,480万円(年利2%,1年すえ置;15年債還)および東京都あっ旋融資950万円を活用している〕。なお,その後,昭和51年10月に約8,000万円(土地代を含む。東京都中小企業高度化資金6,657万円,あっ旋融資1,200万円を利用)をかけて補完処理施設(沈降槽等)を増設している。

⑥本工場:1棟,鉄骨造りスレート張り,3階建て延坪324m2(煮詰濃縮処理装置,凝縮水処理装置,粉体貯槽,電気設備,ボイラ)

コンプレッサ室:1棟,鉄骨造り,1階建て建坪13m2

事務所:1棟,鉄骨造りモルタル塗り,2階建て延坪224m2

車庫:集荷用タンクローリー車3台(2t車,3t車,4t車各1台)を収容

⑦従業員数:14名(廃液集荷および処理要員,技術,水質検査要員を含む。)

(2)協同組合の組織

①設立の目的

電気メッキ業者の緊密な結合の下に,電気メッキ工程から発生する水質公害の徹底的防止を図る。

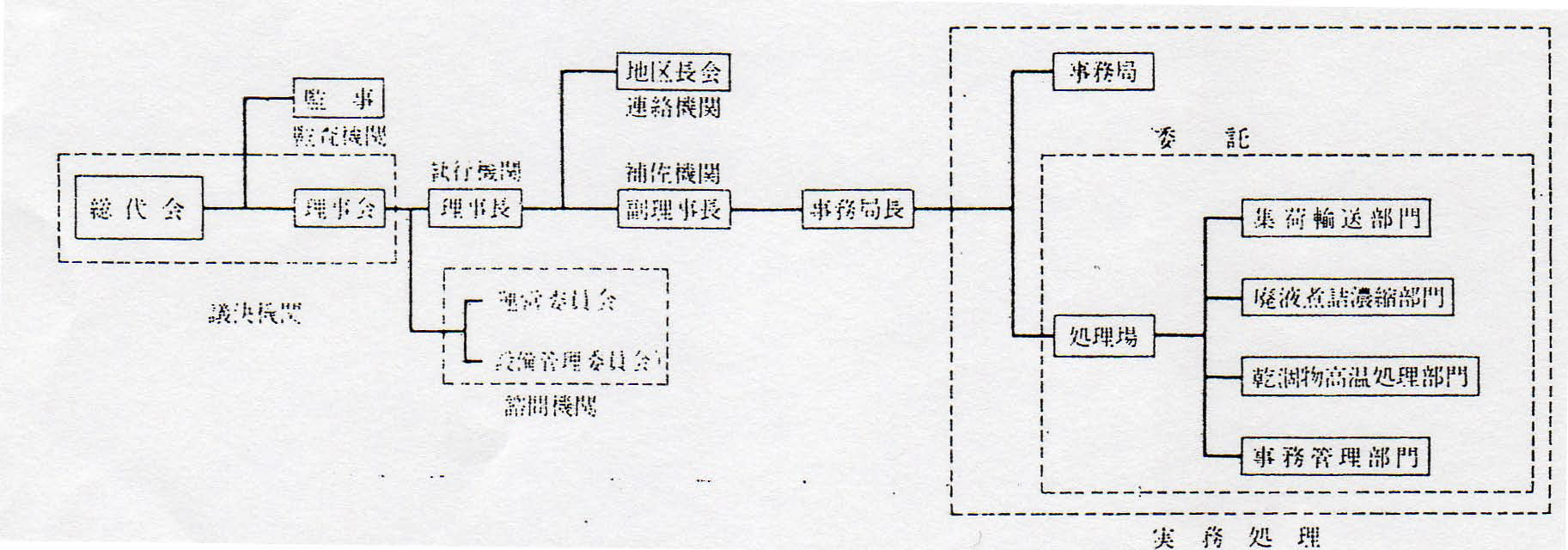

②組合の機構

設立時の業務執行体制は図-1のとおりである。理事会は,処理センターの建設推進状況,処理料金等について審議する。組合事務局に事務局長1名,職員3名を置き,これらは工業組合より職員を派遣して専任させる。なお,集荷輸送,廃液煮詰濃縮,乾涸物高温処理の各部門は,N杜に業務を委託している。

③設立当初における組合運営の基本方針

(ア)シアン公害の撲滅を図るため,3ヵ年計画をもって都内に3ヵ所の共同処理施設を設置する。

(イ) 資金計画は,出資金および借入金による。ただし,借入金は主として東京都中小企業高度化資金,東京都公害防止資金,東京都のあっ旋による商工組合中央金庫の融資によるものとする。

(ウ) 処理施設の用地は,都有地の払下げを受けるかあるいは民有地の買収により確保する。

図-1東京鍍金公害防止協同組合の執行体制(設立時)

(エ)処理施設は,規制基準以下に完全に処理しうる性能および2次公害の発生のない要件を満たすものを採用する。

(オ) 処理料金は実費の範囲内とする。

ただし,基本方針の例については,最近のメッキ業界におけるシアン使用の切替え,節約等の生産管理の向上により濃厚シアン廃液の発生量が減少したため,現在のところ「城南処理センター」のみの建設にとどまっている。

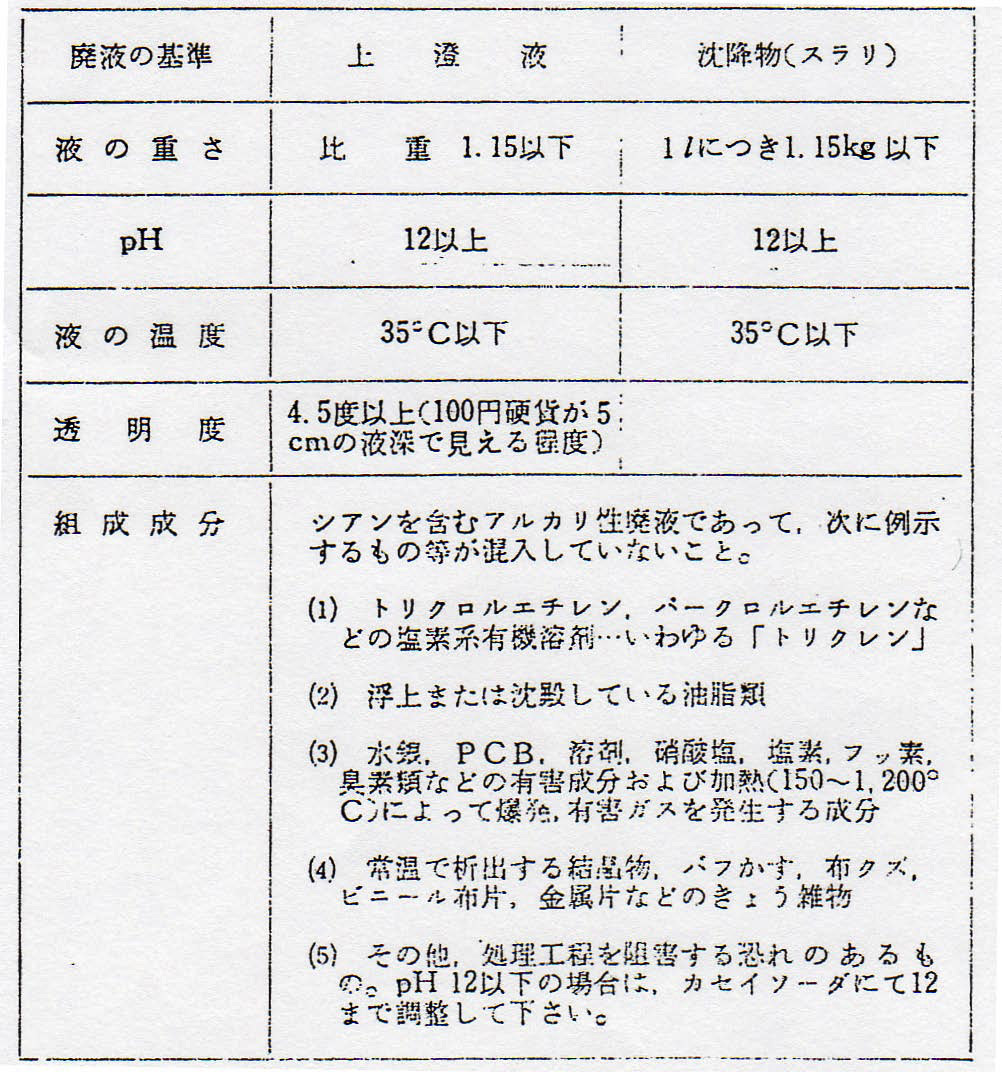

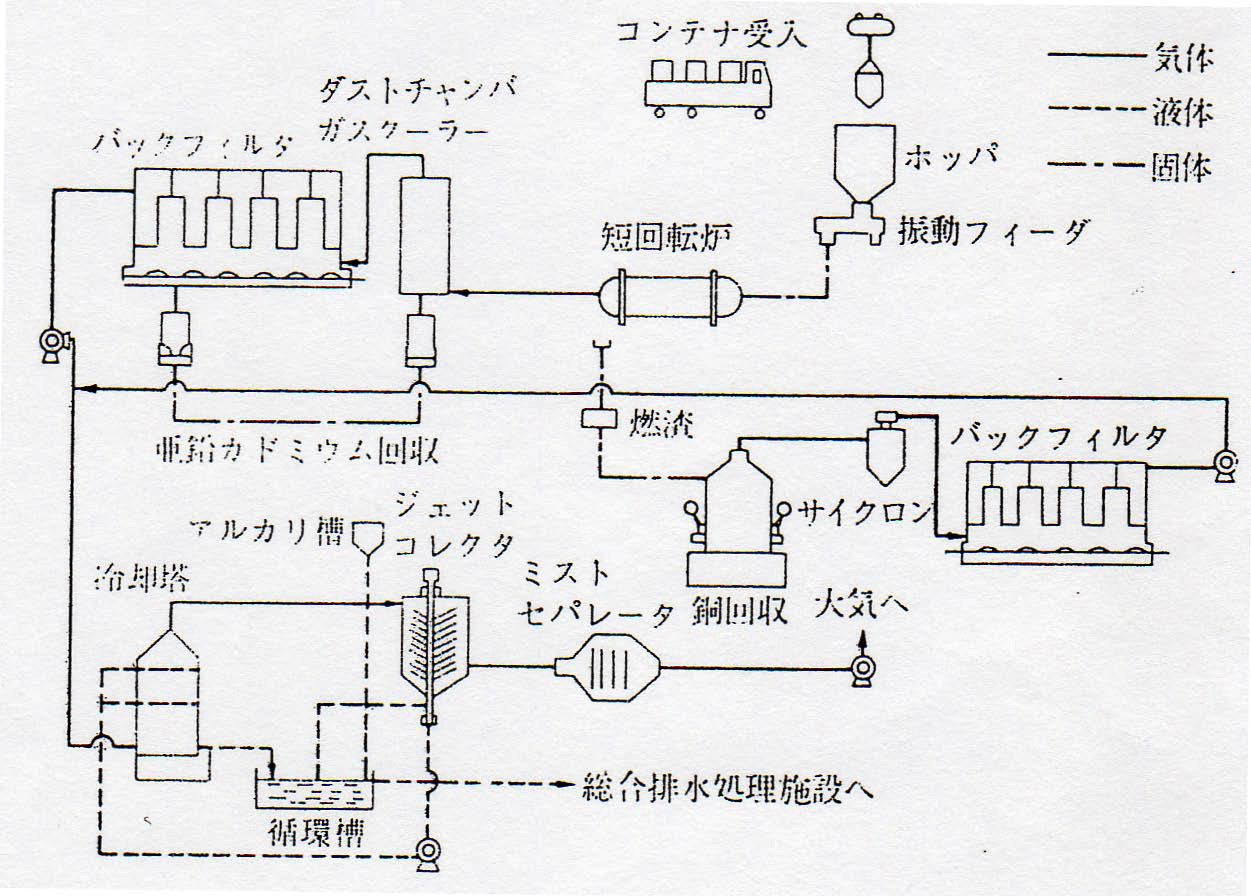

(3)処理対象

メッキ工場から排出される老化メッキ液,電解脱脂液,中和液およびはく離液などの濃厚なシアンを含む廃液を処理対象としている。濃厚シアン廃液の受入れ基準は,表-1のとおりである。集荷上,メッキ工場側が留意しなければならない点は,①貯槽は開放可能とし,ホースによる廃液の吸引がしやすくかつ安全な場所に設置する,②上澄液とスラリをかき混ぜないようにする(昭和51年10月からはスラリも受入れ可能となった)。一方,城南処理センター側では,①受入れ基準に適合しているか否かを検査し,トリクレン等が検知されたら集荷を中止する,②比重1.15以上の場合は処理料金を割増徴収する等により受入れ基準の徹底を図っている。

表-l シアン廃液の受入れ基準

(4)煮詰高温燃焼法採用の経緯

城南処理センターで実施している濃厚シアン廃液の処理方法は「煮詰高温燃焼法」と呼ばれており,同センターでは廃液を蒸発乾涸する工程だけを行い,乾涸物は金属精錬所に送り,ここで熱処理によってシアンを分解するとともに重金属を有効成分として回収するシステムをとっている。

「煮詰高温燃焼法」が採用されるまでの経緯は次のとおりである。濃厚シアン廃液の処理としては,酸化燃焼法,紺青法,高温加水分解法など幾つかの化学的な廃水処理法が知られているが,これらはいずれもメッキ廃液の組成がはっきりしていて,しかもシアンだけを除去する場合にのみ適用が可能である。しかし,メッキ廃液にほ脱脂剤や光沢剤あるいはカドミウム,銅,亜鉛などの重金属が混入しており,更に使用する薬剤の種類やその混入量は各工場まちまちである。したがって,城南処理センターのように様々な混入物を含んでいる各工場の廃液を集荷して共同処理する場合には,化学的な廃水処理法はふさわしくないと判断された。そこで,これに代わる処理方法を検討していたところ,シアン化ソーダの製造メーカー大手3社が独自に共同開発した「煮詰高温燃焼法」の実施計画案が提出された。慎重な技術的検討の結果,この処理方法はメッキ廃液の組成が千差万別であるような場合には最も安全かつ実用的であると評価された。

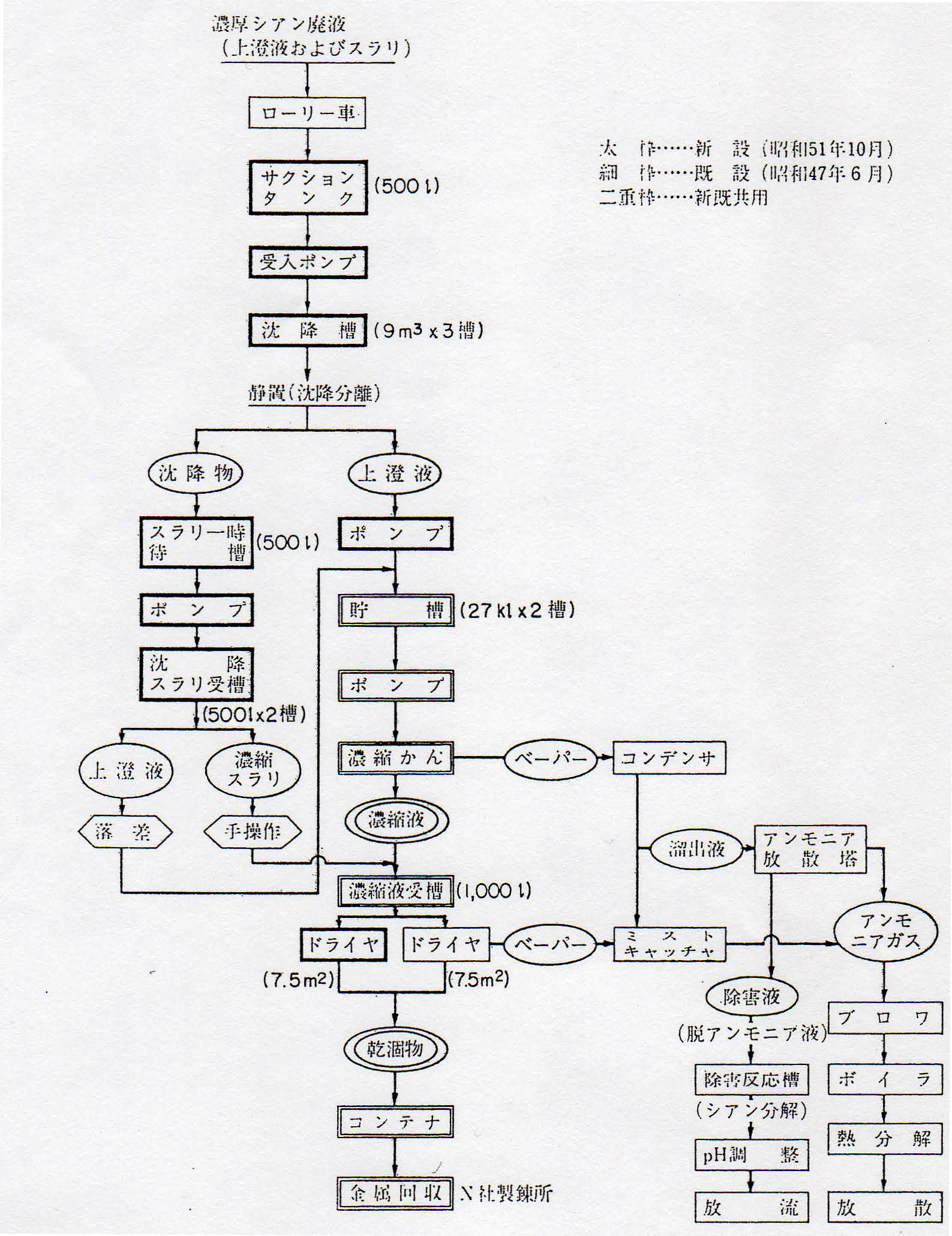

図-2 煮詰高温燃焼法の概要

(5)処理方法

煮詰高温燃焼法の概要を図-2に,また城南処理センターのフローシートを図-3に示す。

①集荷および固形物の沈降分離工程

3台の専用タソクローリー車で,各メッキ工場から集荷した濃厚シアン廃液(必ずアルカリ性にしておく)をいったん廃液受槽兼沈降槽に貯える。集荷塵は140~210k?/月である。ここで,約48時間静置し,固形物を沈降させ上澄液と沈泥とに分離する。なお,昭和51年10月までは沈降槽は設置されていなかった。

②蒸発煮詰工程

上澄液を貯槽から真空蒸発かんに移し,リボイラとエゼククをうまく操作して,かん内の真空度と液温を最適条件に保持しながら,連続的に濃縮液と冷却凝縮水とに分離する。

③乾燥工程

濃縮液に沈降槽の沈泥を混合し,間接加熱式のドラムドライヤへ連続的に給液する。ドラムの回転数と給液流量を適切に調節することによって,輸送および製錬所における熱処理に支障のないよう飛散しない形状の乾涸物にする。

図-3 城南処理センターのフローシート

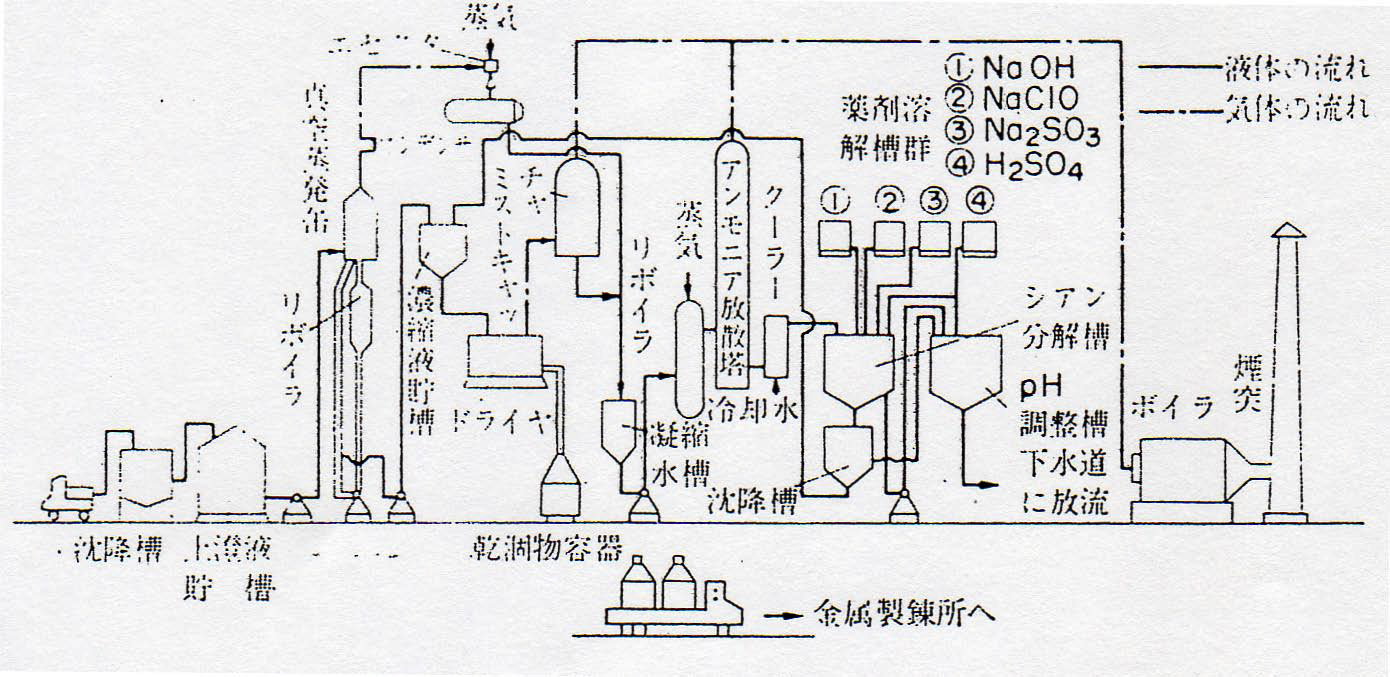

図-4 製錬所の乾涸物処理のフローシート

この工程で蒸発した水分はミストキャッチャで捕集濃縮され,蒸発煮詰工程の蒸留水と合流する。

乾涸物は専用コンテナに入れられ,製錬所に送られる。なお,乾涸物は200k?/月の処理で37t(シアン含有率15%)発生する。

④アンモニアの除去分解工程

冷却凝縮水は無色透明であるが,次の反応NaCN+2H2O→HCOONa+NH3で生成するわずかなアンモニアを溶存しているので,リボイラで加熱した後,放散筒でアンモニアを揮発させる。これとミストキャッチャの塔頂から発生するアンモニアを合せ,ボイラの焼燃室に送りバーナで燃焼して窒素ガスと水蒸気に分解し無臭無害のガスとして,煙突から放散する。

⑤シアンおよび重金属の除去工程

冷却凝縮水には,シアンおよび重金属が,ごくわずかであるが混入している。アンモニア放散工程を経た水を冷却し,回分操作によりシアンをアルカリ塩素法で分解し,重金属を薬品沈殿法で沈殿濃縮する。重金属沈泥は煮詰濃縮液にリサイクルされ,乾潤物に入る。上部の上澄水は下水道に排出する。

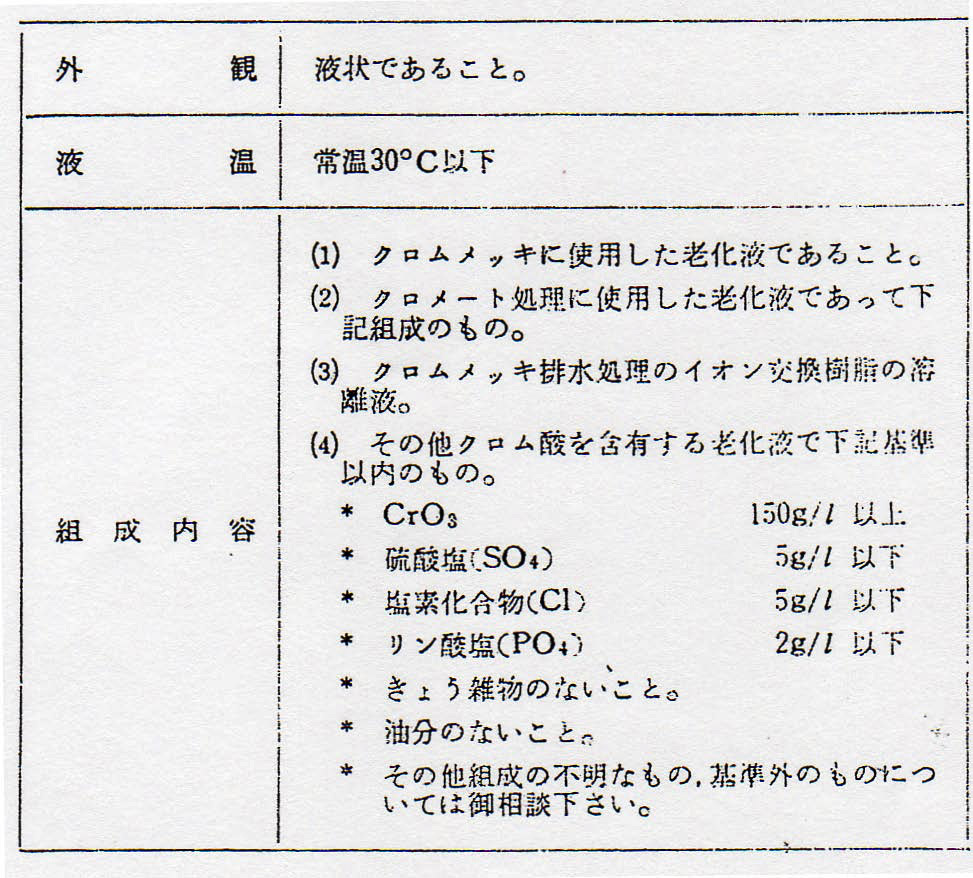

(6)金属精錬所における処理工程

城南処理センターから受け入れた乾涸物を処理するフローシートは図-4のとおりである。

①シアンの燃焼分解工程

乾涸物をコンテナからホッパに移し,振動フィーダにより,あらかじめ高温に加熱された炉に入れる。炉および付属設備はシアンやアルカリ金属の含有率が高いものを処理するために,特に設計されたものである。炉内温度は重油バーナにより,1,200℃以上に保たれ,乾涸物は炉の回転により流動性を帯び,黄色い炎を出して燃える。このときシアンは酸化分解される。操作は回分式であり,燃焼反応は2時間で終了する。更に約2時間加熱してから燃えかすを取り出す。

②亜鉛,カドミウムなどの回収工程

亜鉛,カドミウムなどの還元揮発性金属は,いったん排ガスとともに炉外に出るが,ダストチャンバ,ガスクーラーおよびバックフィルタなど一連の捕集装置により分離される。これらを含むダストは既設の湿式製錬工程で亜鉛化合物および金属カドミウムとして回収される。ダスト中にはシアンは含まれていない。なお,鉛は乾涸物にわずかしか含まれていないので,通常ダストに移行させ亜鉛と同様の工程で回収する。

ダストを回収した後の排ガスは,更に水洗式洗浄装置で清浄化してから大気へ放出する。ガス洗浄排水は既設の廃水処理施設で処理される。

③銅の回収工程

シアン燃焼工程で銅はいったん金属銅の形で溶融体に含まれるが,シアンを徹底的に分解させる後半の過程でかなりの部分が酸化銅となる。これに硫化剤を添加することにより硫化第一鋼として回収することができる。

取り出された燃えかすは既設の乾式銅回収系統(還元揮発炉-鋼溶鉱炉)で,従来の原料に混合し処理する。

燃えかす中のアルカリ金属は,排水,排ガス処理の中和剤,吸収剤として活用することができる。

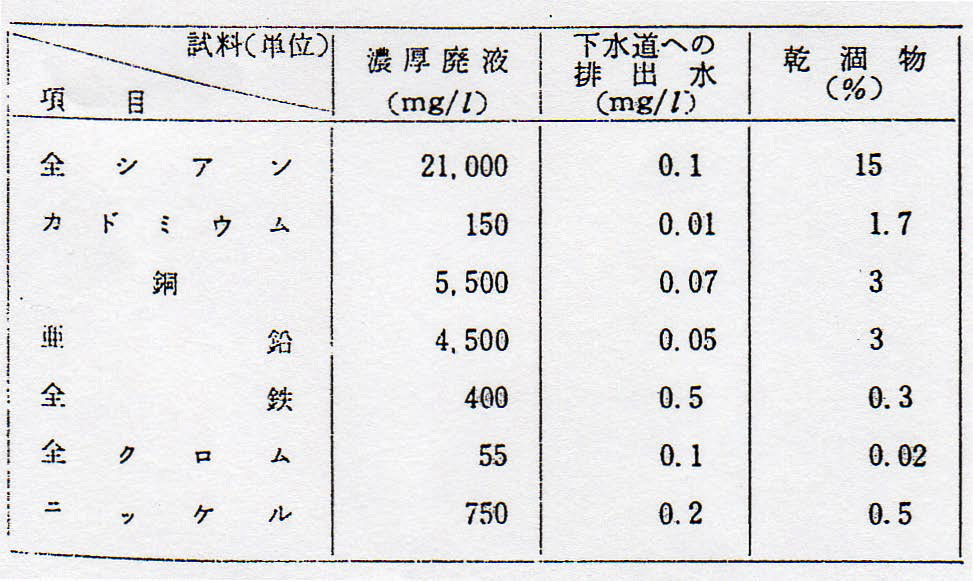

(7)処理状況

城南処理センターにおける各工程の成分分析値の概略を表-2に示す。

表-2 城南処理センクーにおける各処理工程の成分

4.共同処理業務の運営

(1)操業当初の利用状況

城南処理センターが共同処理業務を開始してから5ヵ年間の集荷処理量および稼動率は次のとおりである。

昭和47年度:1,391k?(稼動率58%)

昭和48年度:1,967k?(稼動率82%)

昭和49年度:1,880k?(稼動率78%)

昭和50年度:1,761k?(縁動率73%)

昭和51年度:1,823k?(稼動率76%)

月間処理量は,ほぼ150k?前後を推移している。このように稼動率が低いのは,メッキ業界におけるシアン使用量の削減傾向やオイルショック以後の経済不況を反映して濃厚シアン廃液の発生量そのものが,城南処理センターの計画当時よりも減少していることもあるが,①城南処理センターに対する認識が薄いため利用率が低い。②組合員以外の利用者が当初推定していたよりも少ない等のことが原因しているといえる。そこで,協同組合では利用率を上げるために次のような対策を立てた(昭和48年5月)。

1)都内各支部のブロックごとに,責任者が各工場を巡回し,濃厚シアン廃液量,処理方法などの実情をつかみ城南処理センターの活用を訴える。

2)3台の集荷専用タンクローリー車の配車を能率的に行うために,利用者の集荷申込み数量と集荷時の数量の食い違いをなくすよう協力を要請する。

3)現行の組合費を300円上げ,城南処理センターの維持管理費の一部に当てる。

しかし,その後も集荷量はさして増加の傾向がみられなかった。そこで,昭和49年6月には,稼動率のむらによって生じている処理費用のコストアップを解消するために,処理料金を35円力から5円/?(組合員の場合)に値上げしている。昭和51年には,更に62円/?としたが,経営状況は赤字基調を脱することができなかった。そこで,昭和52年3月に東京都の商工指導所の運営診断を仰いだところ,①処理料金の改訂を図る。②組合員の自覚向上による利用増並びに組合員外の利用を推進し,稼動率の向上を図る等の方策の実施が急務であるとの回答がなされた。

(2)沈降槽の新設

操業当初,シアンの受入れに当たって,オリや結晶物などの懸濁状の不純物は各工場で沈降槽等を設けてあらかた取り除くよう指示し,濃厚シアン廃液の上澄液だけを集荷していた。しかし,このような厳格な基準での集荷を行っても城南処理センターの受入れ槽に処理不可能な不純物が沈殿し,その量は漸増する傾向にあった。一方,各メッキ工場においても,オリや結晶物などのシアン系スラリの処分に困っている実状にあった。

これらの問題について協伺組合で検討を加えたところ,根本的に解決するためには,城南処理センターに前処理設備として沈降槽を新たに設置することが必須であることが明らかになった。施設増設の費用は,土地の取得を含めて総額で8,000万円程と見積られた。

赤字経営が続き資金調達の目途がつかなかったため,当面,各メッキ工場から集荷するのは上澄液のみとし,スラリを集荷液に混入させないよう徹底させることで対応することにした。

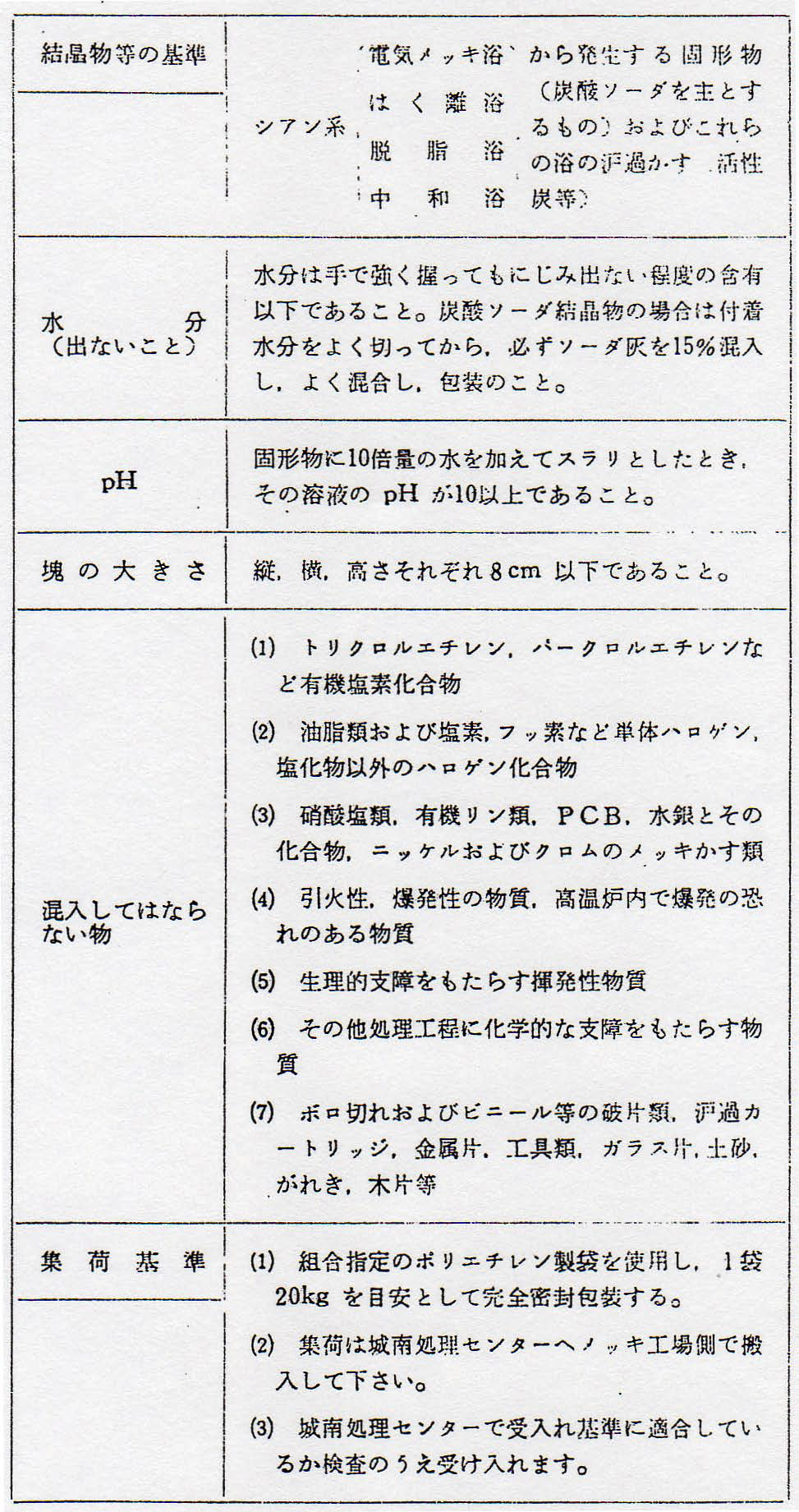

(3)シアン系固形物の受入れ

結局,沈降槽等の補完施設が完成したのは,昭和51年10月になってからである。これによって濃厚シアン廃液だけでなく,シアン系スラリ(いわゆるオリ)の集荷・処理も可能となった。更に,昭和52年7月からシアン系固形物〔シアン浴内で発生する炭酸ソーダの結晶,シアン廃液の滬過かす,滬過助剤(活性炭)〕および学校,研究所等から発生するシアン系廃薬品も処理業務の中に含めることになった。これらは,自己持込み制度であるが,組合員はもちろん非組合員からの申込みも増加している。なお,処理料金はシアン系固形物が組合員で90円/kg,非組合員で115円/kg,シアン系廃薬品が1,000円/kgである。炭酸ソーダ結晶物の受入れ基準は,表-3のとおりである。

(4)最近の利用状況

最近の利用状況は,

昭和52年度;1,995k?(稼動率83%)

昭和53年度:2,討2k?(稼動率99%)

昭和54年度:2,369k? (稼掛率99%)

と稼動率も年々高まり,特に,ここ2ヵ年においては,月平均198tとほぼ100%の稼動率に達している。これに伴ってこれまでの赤字経営から黒字経営に移向している。組合未加入事業場の利用が増加したことおよび昭和52年度に処理料金を組合員で70円/?,非組員で110円/?に値上げしたことも経営が好転した理由となっている。

(5)クロム酸老化液の引取りあっ旋

汚泥等の産業廃棄物の処分地の確保に限界があるため,産業廃棄物を資源化あるいは再利用化することによって処分量の減少並びに処分経費の削減を図ろうとする試みが種々行われている。更に工場廃水中の有用成分をスラッジという形態にする前に,何らかの加工を加え他の製品へ再利用することができるならば,これは経済面からもまた廃棄物の減量化の面からも望ましいシステムであるといえる。

M社は,化学メーカーと共同で「クロムメッキに使用したクロム酸老化液をある種の化学物質に置き換え,酸化剤の原料として再利用する技術」を開発し,昭和53年3月から200m3/月の規模でクロム酸老化液醇利用事業を開始した。協同組合はこの再利用システムを高く評価し,M社と業務提携し,同年5月から組合員を対象に廃液の引取りあっ旋を行うことになった。

表-3 炭酸ソーダ結晶物等の受入れ基準

なお,クロム酸老化液の引取り基準は表-4のとおりであり,集荷はタンクローリー車(4t)で行っている。

また,引取り料金は,

1t以下:80円/kg

l~2t:70円/kg

2~3t:60円/kg

3~4t:50円/kg

4t以上:別途協議

である。

表-4 クロム酸老化液の引取り基準

2.今後の運営方針

東京鍍金公害防止協同組合は,当初の濃厚シアン廃液の無害化処理に加えて,現在ではシアン系炭酸ソーダ結晶物やシアン系廃薬品の無害化処理およびクロム酸老化液の再利用引取りあっ旋業務も実施しており,電気メッキ業における水質公害の源であるシアンやクロムの濃厚廃液から起きる公害の絶滅を目指している。

(1)濃厚シアン廃液集荷量の拡大と集荷業務の円滑化

①濃厚シアン取扱い事業場の的確な把握に努め,適切 な配車計画により効率的かつ迅速な集荷を行う。

②潜在廃液および貯蔵廃液の集荷を拡大するとともに,員外者の組合加入を勧誘し,シアン廃液処理の徹底化に努める。

③電気メッキ工場から発生するシアン系炭酸ソーダ結晶物等の引受けについても本格的に受入れを実施する。

(2)クロム酸老化液引取りあっ旋事業の拡大

①クロム酸老化液の引取りについて,受入れ基準に基づくサンプルテストを徹底し,濃厚シアン廃液収集とともに組合事業の2本の柱として拡大推進する。

②組合あっ旋事業としての性格上,価格面,サービス面で有利になるよう配慮する。

③クロム酸老化液引取り事業について全国の電気メッキ事業者に利用を呼びかけ幅広くあっ旋事業を行う。

(3)普及啓蒙活動

電気メッキ事業場に対して普及啓蒙し,シアンおよびクロムの濃厚廃液の処理引受けの拡大を図るとともに,潜在需要者を開拓する。

おわりに

本文をまとめるに当たって,東京鍍金公害防止協同組合から多数の貴重な資料の提供を受けたことに対し,厚く感謝の意を表します。

(55.4.5受付)

下水道協会誌 Vol.17 No.194 1980/7

*当時 東京都下水道局施設管理部排水設備課技術指導係長