読み物シリーズ

バス&トイレ物語

藤森 照信 氏(建築史家)

目次

1 目黒雅叙園のトイレ

2 一橋大学の円形トイレ

3 天皇家のトイレ

1 目黒雅叙園のトイレ

浦島太郎が龍宮城に行ったとき、飲めや歌えの大宴会の途中で使用したトイレについては何も記されていないが、おそらく目黒雅叙園のトイレに近かったんじゃあるまいかと専門家の間では推測されている。

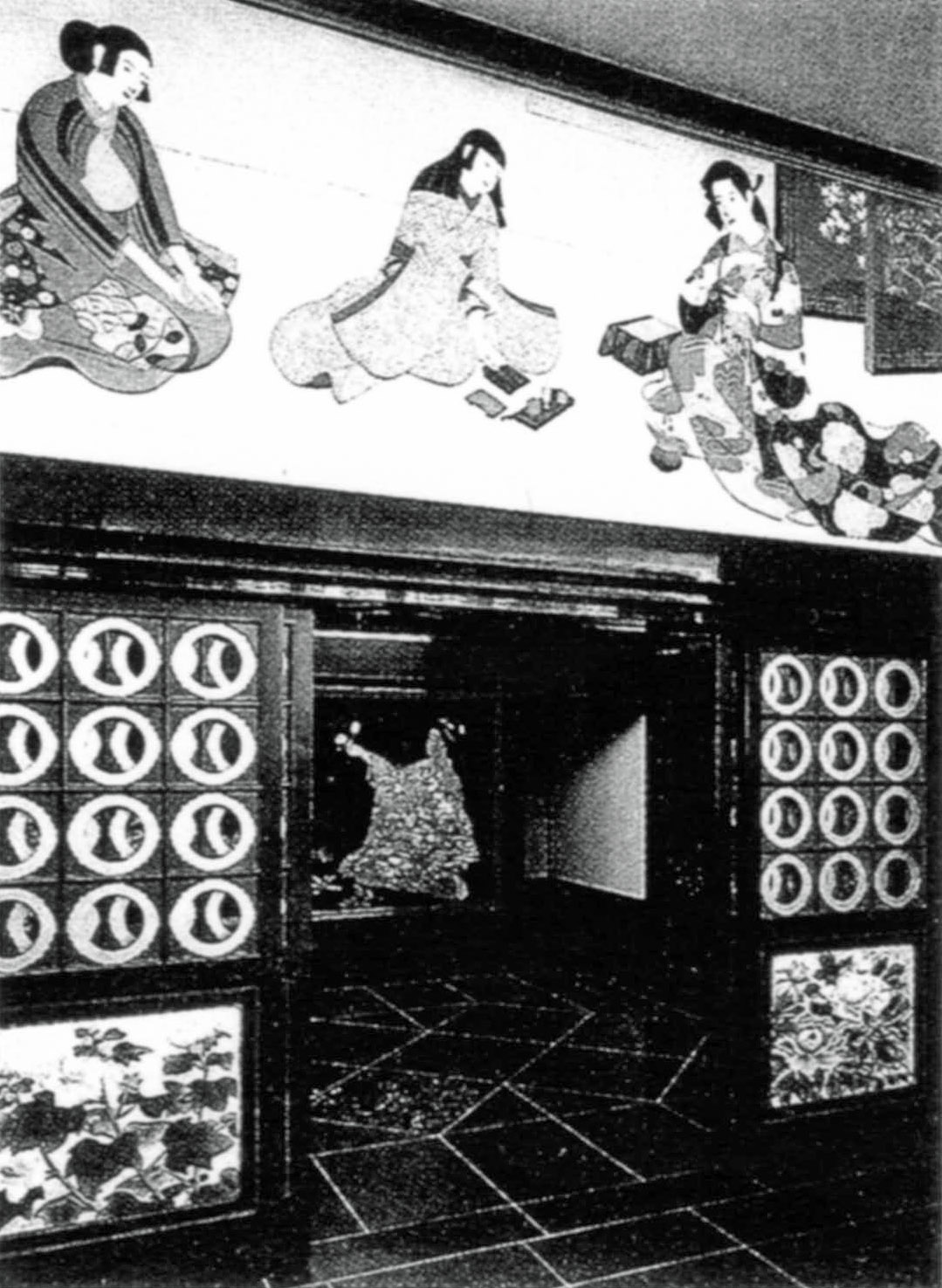

僕もこの推測に賛成で、たしかに雅叙園のトイレは龍宮城をしのばせるものがある。このたびの改築によって少し変わってしまったけれど、改築前の姿はなかなか工夫されていて、まずトイレの入口に池があり、アーチ状に持ち上がった朱塗りの橋を渡って大便器や小便器の置かれた場に到達するようになっていた。

水+朱塗りのタイコ橋=龍宮城

この数式はそう違ってないだろう。

橋を渡り、個室のドアを開き、中に入ると、龍宮感覚はいやがうえにも盛り上がる。まず、壁という壁がウルシ塗り。いわゆる総ウルシ。ケヤキなどの目のはっきりした堅木(かたぎ)の上にやや濃い赤味がかったウルシが塗られているのだが、このウルシの肌合いがそのなんというか乙姫様的というかタイやヒラメのジュリアナ東京的舞い踊りというか実にナマメカシイのである。カチッとして光沢があるのに、濡れているようなウルシの風合い。そして、ところどころに刻み込まれたラデンの細工。

はじめて入った時は、月日のたつのも夢のうちというか、しばらく本来の用向きを忘れて個室の中を見渡した。個室というのはたとえじゃなくそうとう広いうえに、ミニ床の間ふうの棚があったりして、これにさらに座布団や長火鉢でも用意していただければ申し分ない。

このトイレにはじめて入って、すぐに本来の用途を達成出来る人はそうとうの大物といわなければならない。ラデン付きの総ウルシの部屋で用を足すというのは、これはもうまき絵で飾られたウルシ塗りの文箱(ふばこ)の中にウンコをするようなものなのである。

どうして雅叙園のトイレはこんなものすごいことになってしまったんだろう。

話せば長いが、短く書こう。建て主の細川力蔵の人生に答は隠されている。今の雅叙園は結婚式場と宴会でにぎわっているけれども、昭和6年に力蔵がこの建物を作った時は平たくいうと中華料理屋だった。中華料理を売り物とする大衆的な料亭だった。まずこのことを知っておいていただきたい。次に、中華料理屋を開く前の力蔵のことが重要で、銭湯の経営者だった。

中華料理のための空間の美学がどんなものかは読者諸賢のすでにご承知のとおり。そして銭湯の美学もご賢察のごとく、ペンキの背景画や絵タイルで明らか。いずれも日本的な平明簡素な美から離れ、架空であれば龍宮城に、史実であれば平安のきらびやかな王朝絵巻にあこがれる。

その昔、平安朝のやんごとなき人々は、ウルシ塗りのオマルで用を足しだというが、細川力蔵はそのぜいたくを人々に提供すべくウルシ塗りのトイレを作ったのだった。読者の皆様もぜひ雅叙園のトイレは試していただきたい。

目黒雅叙園(写真=畠山直哉)

所在地=東京都目黒区下目黒118-1

2 一橋大学の円形トイレ

友人の建築家で東京工業大学の先生でもある八木幸二さんが言うことだから本当だと思うが、彼は中近東の砂漠の中でトイレに関わる珍しい円形現象を目撃したそうだ。八木さんが妙齢の女性たちを砂漠の古代遺跡に案内した時のこと、小半日も車に乗って砂漠を走っていると、ノドが乾くからと昼にたくさん飲んだ水分が女性たちの膀胱を刺激し、全員から停車の要求が出されるが、行けども行けども岩陰一つ見つからない。要求はいよいよ激しく、ついに見渡す限り平坦な砂漠のまん中で、カンカンと差す太陽のもと、要求が満たされることになった。八木さんは車の中で女性たちが消えた方向を見ないようにしていると、しばらくして全員が晴れ晴れした表情で帰ってきた。そして車を出し、地形に合わせてゆるやかにカーブを切ると、斜め後方に円陣が見えたそうである。中央から外に向けて幾筋も水の走った円陣状の跡が。

円形はすべての形の基本であると言うが、放尿もそうではあるまいか。砂漠の外に開いた円陣は女性ゆえだが、男の場合だって円は生まれる。たとえば砂漠のまん中にたった一本、丸太ん棒か電信柱が立っていたとすると、そこには内側に向いた円陣状の水の跡が付けられるはず。女性は外に、男は内に向いた円陣、これが多勢が利用するトイレの基本形ではあるまいか。

と書くと、疑う読者も多いと思うが、私としては一応、証拠も用意してある。

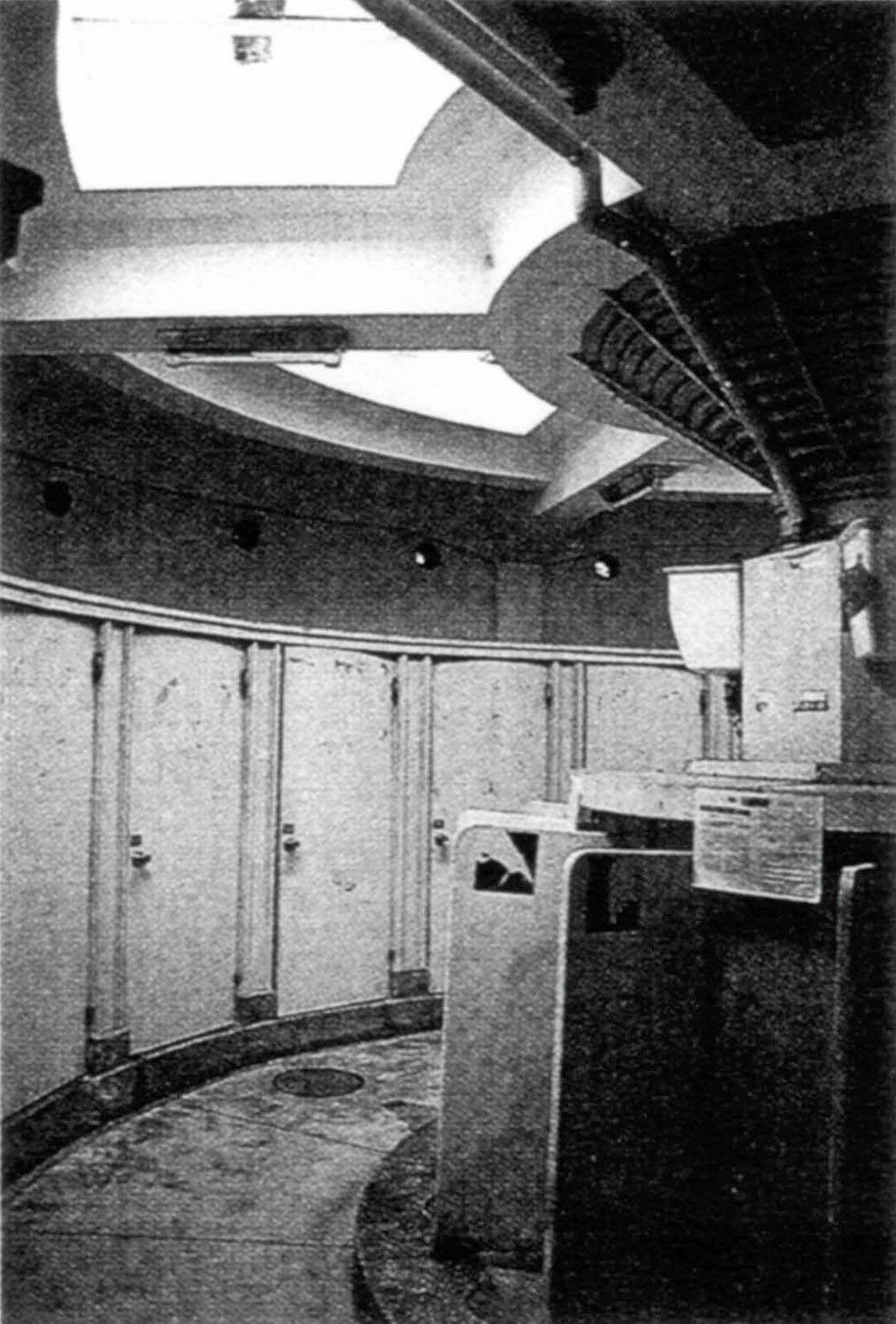

円形トイレについて一通りはチェックしてきた。僕の目に入った早い例では大正3年完成の東京駅の駅員用のトイレがそうだった。当時の駅員はすべて男だから男用の円形トイレだ。同じ形式が台湾の台北駅にもあることをつい最近知った。日本時代に作られた台北駅を引き戻して保存することが決まったが、付設の円形トイレをどうするかで意見が分かれ、年寄りは″あんなもの昔はいっぱいあった″と言い、若い者は″とても珍しい形式″と言い、どっちが本当かを僕に問い合わせてきた。そこで僕はあれこれ記憶をたどってみたが、東京駅の例のように、記録にはあるが現存しないものばかり。結局、今も現役の円形トイレとしては、東京高等商業学校(現・一橋大学) に昭和2年に完成したもの一つしか思い出せなかった。昔の東京高商に女性が入学したという話は聞かないから、これも男用ということになる。

原理的には男も女も円形を描くのに、どうして実際には男用しか発見できないんだろう。調査が足りないんだろうか。いいや、そんなことはない、僕は戦前からの女子大はたいてい探訪し、すみずみまで見ているが、円形には出合っていない。

この謎は一橋大のをさっき見てきて解けた。円形トイレということになると、どうしても中央に屋根を支える支柱が一本必要になるが、この支柱がポイントで、女性用の場合ただ邪魔になるだけで積極性が見出せない。ところが男用の場合、この支柱が電信柱を連想させ、設計者の想像力をかき立て、この柱の周囲に小便用の円陣を形成させるにいたるのである。

実際に使ってみると、しみじみと落ちついてよかったことも言い添えておく。

一橋大学(写真=藤森照信)

所在地=東京都国立市中2-1

3 天皇家のトイレ

天皇家のトイレについて書かれたものはないと思う。僕が知らないだけかもしれないが、皇室の内向きのことは公表しないのが原則だし、とくに戦前は、天皇は現人神(あらひとがみ)ということで、そのトイレについてあれこれ言うなんておそれおおいことだった。

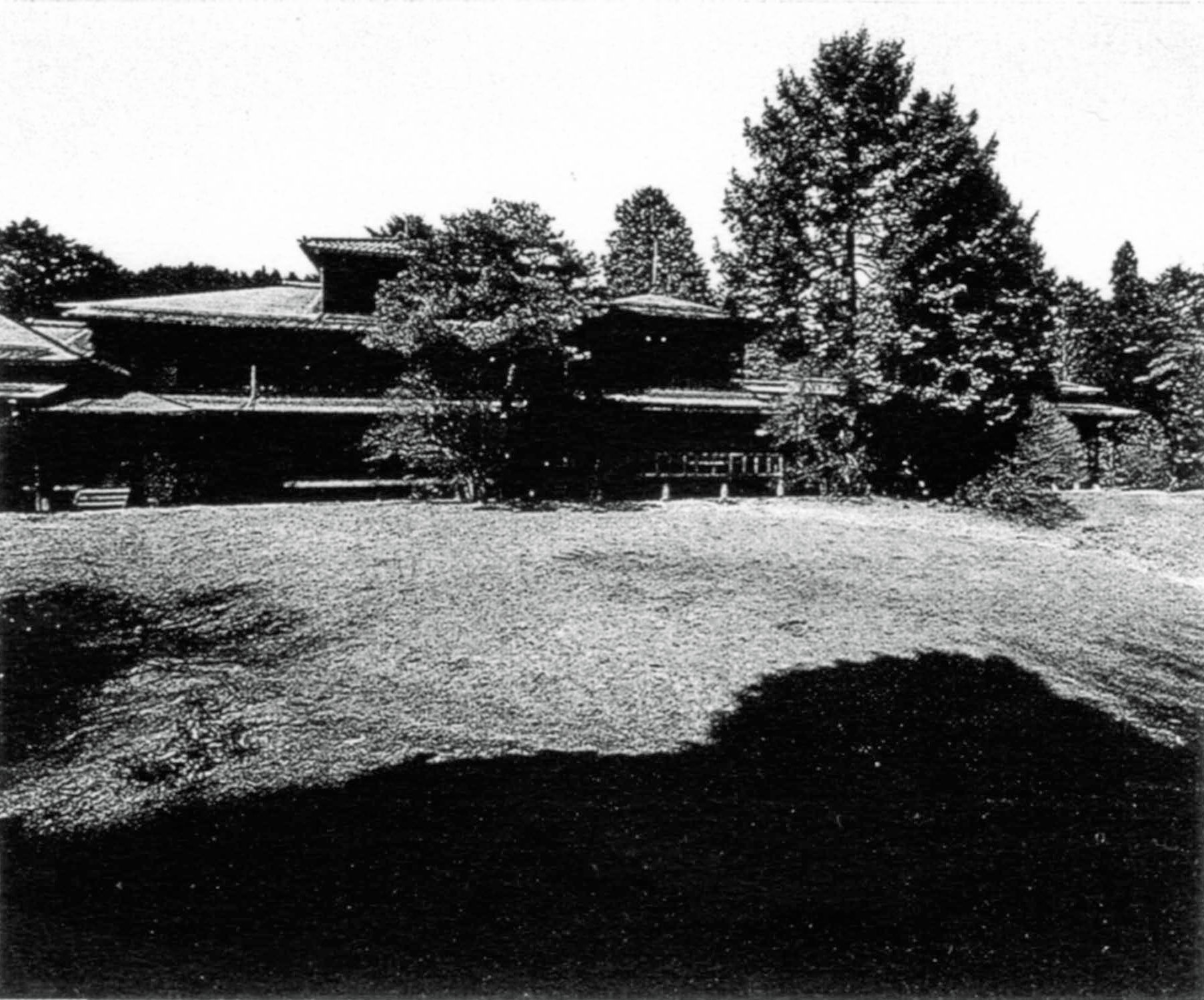

しかしさいわい現在は実例を一つだけ拝見することができる。旧日光田母沢(たもぎわ)御用邸である。この御用邸は明治32年に皇太子(大正天皇)の避暑用に作られ、さらに大正9年、大正天皇の滞在に合わせて改造を加えられ、戦後になってから皇室の手を離れて現在は″日光博物館″となっている。

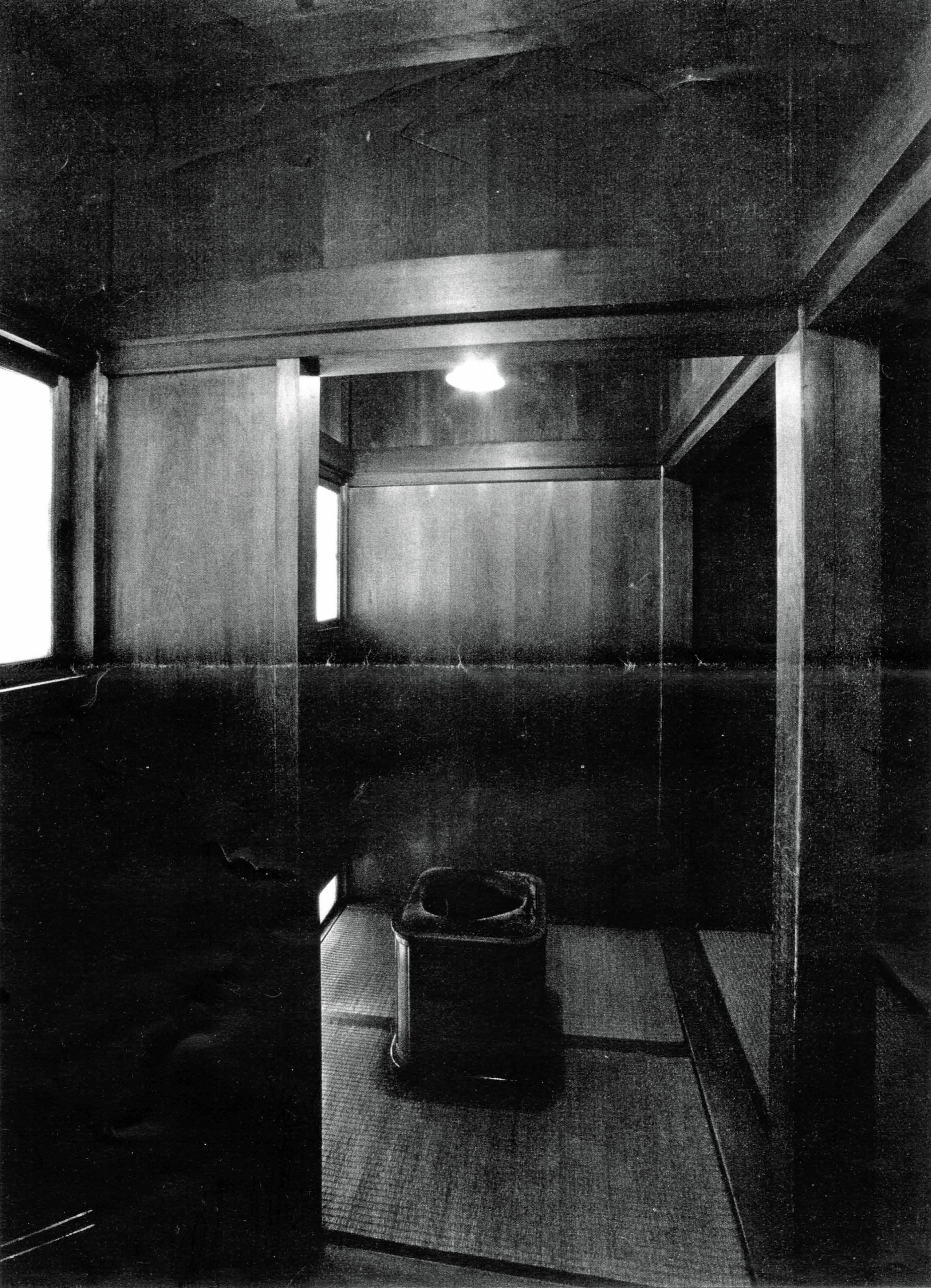

さてそのトイレであるが、写真を見ていただくと分かるように、″コレガソウナノ″の感をまず禁じえない。思いのほか地味で、もしかしたら総漆塗(そううるし)りに金の蒔絵(まきえ)で菊や紅葉の図柄でも描かれているんじゃないかというこっちの期待を裏切ることはなはだしい。僕はこれより立派なのを、たとえば旧宮内大臣の家なんかでいくらも見ている。いろんな事情で地味になったんだろうが、理由としては明治天皇が私生活面での贅沢を心底嫌っていたことが大きかったと思う。真冬でも火鉢三つで済ませ、執務デスクの上には二宮金次郎の像(今も明治神宮宝物殿に飾られている)を置いていたほど。国事用はともかく私生活用の建物も質素を旨とし、皇太子の新婚用の新居として赤坂離宮が完成した時など、その賛沢さに怒り、ついに皇太子は入居することができなかった。

私生活の中のさらに私的部分であるトイレなど、これで十分だったにちがいない。

具体的な作りを見ると、地味ながらもけっこう面白い問題を含んでいる。大便器が重要で、上で用を足すと床下の箱に落下し、それを屋外の取出口から出す形式になっている。面白い問題というのはこの形式のことじゃなくて、床の作りと便器の作りの不一致について。

これではいかにも座りが悪い。トウトツなのである。

床は畳敷きなのに、便座は洋風の腰掛式。

今なら板敷きにすべきところを畳敷きにした理由は、おそらく伝統で、かつては畳敷きの上にオマルを置いて用を足した名残りと思われる。それなら、便器も和風の〝ポットン便所〟の姿にすれば統一がとれるのにと思うが、そうはいかない事情が天皇家にはあった。明治の早い時期に、寝食起臥は洋風でいくことが決められ、ベッド、イス、テーブルの生活しか出来ない。洋館の中でこれをやればいいのだが、木造の畳敷きの伝統家屋の中にベッド、イス、テーブルを持ち込むという奇妙な形式が明治21年完成の明治宮殿で確立し、田母沢御用邸もその形式を踏んだ。書院造りの大広間にジュータンを敷き、イス、テーブルを置くくらいのことをしているのだから、畳の上に洋風便座を置くくらいは何でもなかったのである。

日光博物館(旧日光田母沢御用邸)(写真=神谷俊美)

所在地=栃木県日光市本町8-27