読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

第65講:知識創造理論に基づくODAプロジェクトの実施 その1

講話者:石井明男*

コーディネーター 地田 修一

5月29日に,2025年春の研究討論会((一社)廃棄物資源循環学会主催)において,「知識創造理論に基づくODAプロジェクトの実施」 という内容で,政策研究大学院大学の松永正英氏による話題提供が行われた。

松永正英氏はJICAにおかれても長くODAのご経験があり,そのご講演内容は示唆に富んでいた。

第65講から第68講,4回に分けて講演要旨を報告する。

1 政府開発援助(ODA)

2 知識創造理論

3 知識創造のプロセスと「日本型開発協力とソーシャルイノベーション

4 ダッカ廃棄物管理事業を見るとどういうことが分かるか

5 現地との共感と信頼関係を深め,暗黙知を深く共有していくこと

改めまして,政策研究大学院大学の松永と申します。

今日は,廃棄物の話が本題ですけれども,前段として,政府開発援助,ODAについて若干お話しさせていただきます。そのODAは今,いろいろ問題が起きておりまして,その問題を解決するために知識創造理論を使って改善を試みていることをご紹介いたします。その最もわかりやすい成功事例が,石井さんが活躍されたダッカ廃棄物管理事業ということで,これについてどのようなことが理論で説明できるかについて皆さんと情報共有したいと思っております。

1 政府開発援助(ODA)

まず,ODAというのは,政府が途上国に対して行う協力の総称でございまして,だいたい税金としては,5,000億円ぐらい年間使っています。借款といってローンを提供しているんですが,これは税金以外のいろんな国債等を使ってやっておりますので,合わせると2兆5,000億円ぐらいの大きな規模になります。

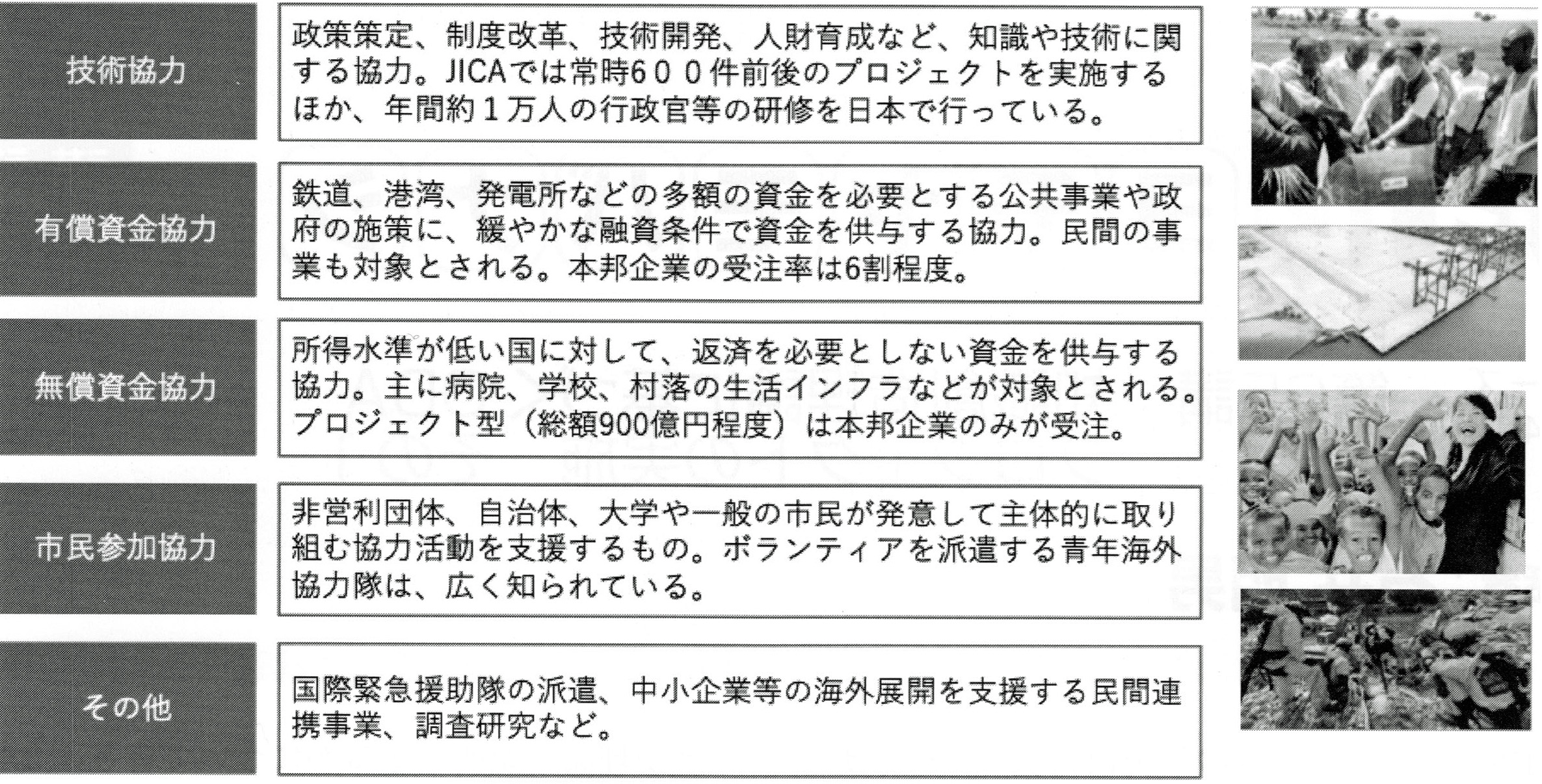

内容としましては,技術協力,相手方の人材育成や制度の開発です。今回のダッカの廃棄物は技術協力になります。

その他に大きな鉄道,例えばインドの地下鉄を作るとかですね。そういう大きな公共事業に対する有償資金協力,ローンを1%等の非常に低い金利で行っております。無償資金協力であるダッカのプロジェクトの場合は,廃棄物収集車を無償資金協力で供与しましたけれども,これは経済的なリターンがないものに対して行うものとして行っております。

その他のNGO,大学,自治体が独自に行う事業に対して資金を提供しているという市民参加協力というものがございます。

図 日本の政府開発援助(ODA)の主要な形態と特徴

今申し上げましたが,金額的にはODAというのは,開発途上国に対して行われており,日本から流れているお金のかなりの部分を占めますが,大きなのはやはり民間の投資であり,民間の直接投資等の呼び水としてODAを使うということが今政府の最重要課題になっております。

何が問題かということでますが,基本的には途上国の経済発展は,なかなか思うように進まないということでございます。

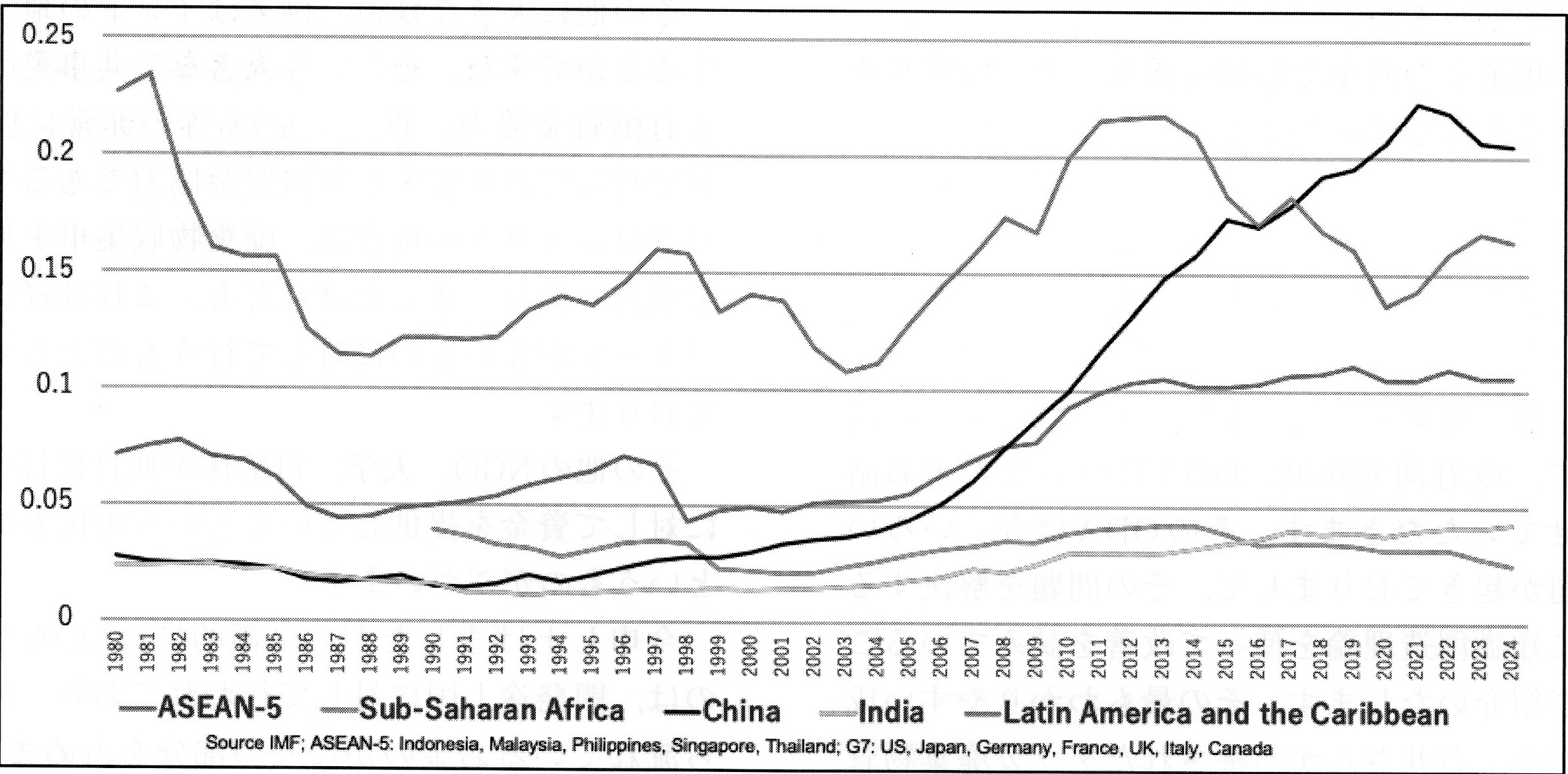

図は先進国と途上国の一人当たりの国民所得のギャップを示したものです。

黒線は中国で,中国はどんどんギャップを縮めていますけれども,他はだいたい横ばいです。

何十年,半世紀にたってもなかなかギャップが縮まらないということで,大量の援助をしてきたわりにはキャッチアップが進まないのはなぜかということが,今大きな問題になっております。

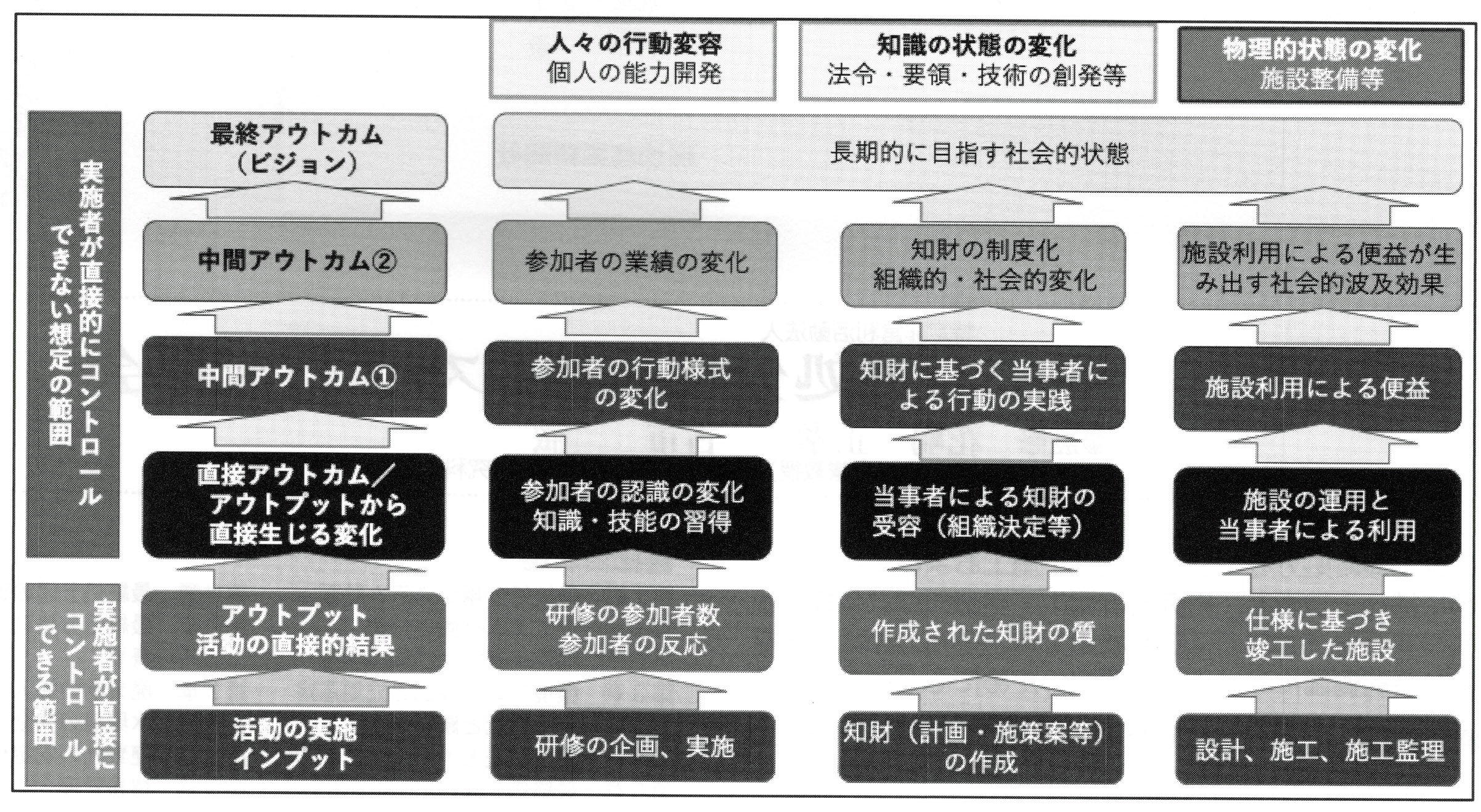

それでODAの計画の立て方なのですが,基本的にロジックモデルという名称で世界的に使われておりまして今日本でも,EBPM,Evidence based Policy Makingと言われていますが,国,自治体で新しい事業を始めるにあたってこのロジックモデルを使って計画立てなさい,というのがほぼ義務化されております。

考え方としては,インプットを使って活動を実施するとアウトプットが出ると,アウトプットが出た結果,直接的な組織や社会の変化が生まれると,これは直接アウトカムと,そこからさらに広がりを持ったアウトカムが社会的に生まれて,最終的にSDGsが言っているような大きな社会的な変化につながるという考え方です。ODAはアウトプットをどう出すか,例えば鉄道を建設しましたとか,直接的なアウトカム,それによって利用が進みましたというところまではいけるのですが,その後の変化につながらないということでございます。

図 先進国と途上国の一人当たりの国民取得のギャップ

これはより具体的な例を示したものですが,例えば人の行動であれば,人材育成の研修をやりましたというところまではいよいのですが,そこから先の行動変容や参加者の業績の変化が進まないということです。また,施設を作っても施設の利用まではいくのですが,そこからの社会的な効果が進まない,というような,ODAが直接コントロールできる縁の下の部分まではちゃんとやっていると,ODAの評価も90%,成功していることになっているのです。けれどもこの青い方の部分がなかなか進まないという問題でございます。

図 事業のアウトプットと間接的アウトカム(インパクト)の関係

これはODAに限定された話ではなくて,日本国内の地方創生とかでも同じような問題が起きていると思います。けれども,行政が良かれと思って介入しても,そこから社会的な変化に結びつかないということは,ある意味で当たり前の話で,インフラを作るのと違って,社会というのは計画的に制御して変化を起こすことはできません。これをどういうふうに促進するかというのは極めて難しいということで,これをどのようにやり方を変えていったらいいのかということで,先ほど長岡さんからもご紹介いただきましたように野中郁次郎教授に協力をお願いしてきました。(次号につづく)

※元東京都清掃局,元ダッカ廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元スーザン国ハルツーム州廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元パレスチナ廃棄物管理能力強化プロジェクトフェーズⅡ総括,現東洋大学大学院博士後期課程,元南スーダンジュバ市廃棄物処理事業強化プロジェクト総括