読み物シリーズ

シリーズ ヨモヤモバナシ

バングラデシュダッカ市で開催された「バングラデシュ廃棄物セミナー」について

第59講:ダッカ市廃棄物処理改善の自助努力による自立発展につなげた支援 その1

講話者:石井明男*

コーディネーター 地田 修一

講話者:石井明男*

2024年12月5日,廃棄物資源循環学会ごみ文化歴史研究部会の支援で,ダッカ市内の大学で「バングラデシュ廃棄物セミナー」が開催された。ごみ文化歴史研究部会では毎年,海外活動支援を通じて,海外のごみ文化を研究している。参加者は現地,オンラインを合わせて360名。主な参加者はダッカ市民,ダッカ市職員,大学生,中央政府職員,地方都市職員JICAであった。

日本はODAの廃棄物分野の開発援助で,発展途上国への技術協力プロジェクトでは,自助努力,自立発展を支援して,大きな成果を上げてきているが,日本の近代化を進める過程での試行錯誤の繰り返しを通じて多くの経験を積み,各々の現場の工夫と努力で効果を上げてきた特徴がある。

活動は清掃事業を行う組織改善などを実施する技術協力プロジェクト,収集能力向上のための収集車両の機材無償供与,処分場の建設などを借款(ローン)で実施するスキームなど様々な支援形態も用意されている。また,支援の対象国はアジア全域,中東,アフリカ全域,中部アメリカ,南アメリカ,太平洋の多くの諸島などに及ぶ。支援の内容はその時々の国の状況や衛生改善,環境改善などの価値観の変化などによって異なり,巧みなソフトパワーを使って,政策立案支援,組織改革,人材育成,環境教育,収集の有料化,収集の民営化支援,収集システムの改善,廃棄物中継所の建設,埋立地建設,機材や埋立地の維持管理の支援など,多くの廃棄物処理事業をカバーしている。

近年の技術協力プロジェクトは,施設建設中心のハードだけではなく,日本の支援がコンサルタントの技術力向上に伴いソフトパワーを駆使したガバナンス,平和貢献などに取り組む活動ができるようになる時代が来る。ダッカ廃棄物処理改善プロジェクトではこのソフトパワーを使っている。例えばダッカ市役所の中に廃棄物管理局(清掃局)を設立,制度改革と法令改正,運用指導,さらに分割されている90の各区に廃棄物管理事務所を建設し,廃棄物管理事務所長を育成し,地域分散管理指導をおこなった。また住民啓発方法の指導と実践,住民参加によるごみ収集を導入した。活動のすべてはダッカ市職員と住民の能力を引き出し,協働で推進され,いまも自立発展している。この成功に踏み込みすぎではないかという意見もあったが,多くの支援が続けられた。また,このようなソフトパワー活動には通常のアンケート調査ではない,別の調査が必要であった。また,ソフトパワーを導入する前に考えることがあるので列記する。

① 廃棄物処理事業の特徴,難しくしている要因利害関係者(市役所職員,道路清掃員,収集車運転手,地域住民,商店主,学校関係者,ホテル職員等)が協働で清掃事業を進めていること,またその多くの利害関係者が相互に影響しあい新たな活動を創発し,発展させていること

② 活動を正確に表現するモデルを考えることは 難しい。

モデル化して数式で扱うのでなければ,その時々で考えやすいモデルを使用することにした。

③ 事業の達成度の評価を検討してきた。

セミナーでは2003年から2013年まで行われた「ダッカ市廃棄物処理改善プロジェクト」で実施後の10年間で,ダッカ市が自助努力でプロジェクトを自立発展させてきた流れを,ダッカ市職員の経験をもとに話してもらうこと,また現在進行中の南チッタゴン都市開発プロジェクト(SCRDP)にダッカの成果をどのように適用し,定着させるかを考えることが目的であった。

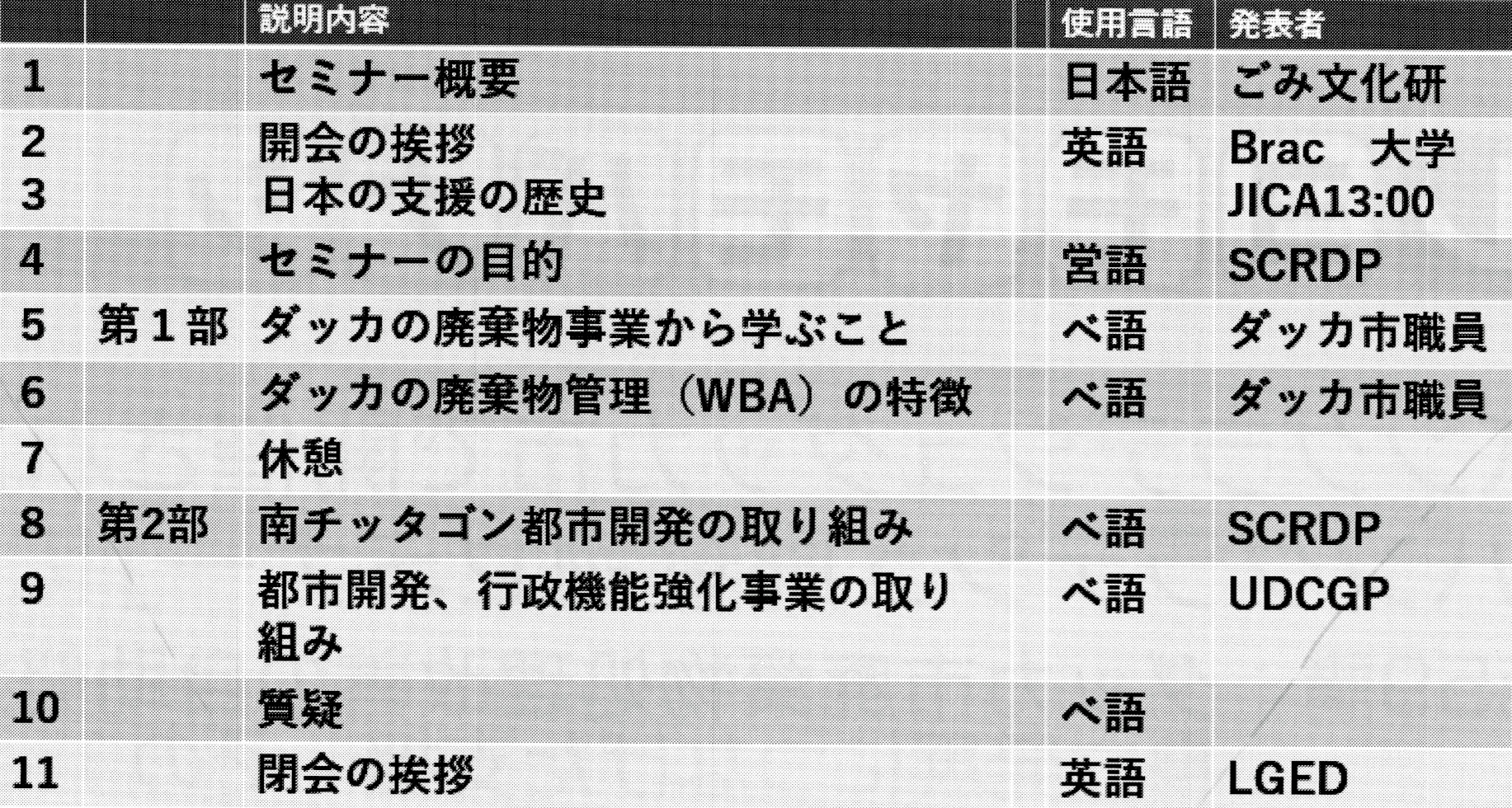

セミナープログラムは,

・ 第1部ではダッカ市側から技術協力プロジェクトで導入した組織や制度をどのように自分のものとして定着させていったかの経緯をダッカ市職員の視点から説明すること,

・ 第2部では現在計画中のSCRDPで取り組んでいる「ごみ収集の有料化,そしてごみ収集事業の民営化」にどのようにダッカの経験を適用させるか考えること

・ 閉会の挨拶では,バングラデシュ政府地方自治省によりバングラ側の考え方をまとめることがセミナーの目的である。

2 アジアに残された最後の懸念,バングラデシュ廃棄物処理改善

支援の成果を上げにくい理由は古い法律,制度が根強く残っているうえ,今でも政府,職員,そして住民までもが,その古い慣習をかたくなに変えようとしないことにある。ダッカ市はバングラデシュの首都,東京23区の約5分の1の広さで人口は700万人と東京都より多い世界有数の人口過密都市である。

プロジェクトの実施方針は,自助努力による自立発展を支援していく活動を行うこと,収集サービスを住民にいきわたらせること,住民参加型廃棄物管理をすることを目指した。

2003年当時の現地の廃棄物処理状況は収集率40%程度で,ダッカ市役所に清掃事業を担う組織がなかった。清掃事業は予算不足で,廃棄物処理に関する法律や省令はない。清掃事業は住民に蔑視され,清掃中の事故やけがが多く,清掃分野へのNGO参画などが実態であった。

セミナー開催会場

セミナーのプレゼンター

本稿の終わりに

セミナーは2003年から始めて2013年に終了した。技術協力プロジェクトはダッカ市役所やダッカ市民に与えた影響が大きなことはよく知られている。

第一部は,その後10年経ち,ダッカ市役所やダッカ市民がプロジェクトにより,どのように変わっていったかをダッカ市の職員に報告してもらった。興味深い内容である。

プロジェクトが終わり,2013年14か所であったWBAが,2024年には自力で74か所に拡大していた。また,清掃職員の給料が上がり,人事異動が活発に行われ,清掃職員は昇格するようになっていた。廃棄物管理事務所には住民が訪れ,廃棄物管理事務所長と活発に議論をするようになっていった。

セミナー発表内容については次回に記述したい。

参考文献

1 石井明男,眞田明子 クリーンダッカ/プロジェクトゴミ問題への取り組みがもたらした社会変容の記録JICAプロジェクトヒストリィ 佐伯印刷 2017

2 野中郁次郎編著 日本型開発協力とソーシャルイノベーション 千倉書房 2024

※元東京都清掃局,元ダッカ廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元スーザン国ハルツーム州廃棄物管理能力強化プロジェクト総括,元パレスチナ廃棄物管理能力強化プロジェクトフェーズⅡ総括,現東洋大学大学院博士後期課程,元南スーダンジュバ市廃棄物処理事業強化プロジェクト総括